再エネ技術は驚異的に進化 足かせ政策で逆行する日本

石破政権は2月18日、第7次エネルギー基本計画(以下、エネ基)を閣議決定しました。エネ基は、エネルギー政策に関する中長期計画で、その後の個別政策の形成と実施に大きな影響を与えるもの。特に今回は、気候危機対策にとって極めて重要な意味を持ちます。話を聞いたのは、龍谷大学教授(環境経済学)で原子力市民委員会座長の大島堅一さん。目の覚めるような、再生可能エネルギー100%超への明るい展望も語ってくれました。(丸山いぶき記者)

原発延命で再エネ拒み脱炭素化を防げる第7次エネルギー基本計画

龍谷大学教授大島堅一さんに聞く

なりふり構わない原子力産業の延命方針

■福島を忘れて逆方向へ

今回のエネ基は簡単に言うと、「原発をこれからもどんどん利用します」という方針へ、大きく変わりました。2011年の東京電力福島第一原発事故以降、安倍政権でも「原発依存度をできる限り低減」すると言っていたのに、今回、再生可能エネルギーとともに原子力を「最大限活用」すると、ベクトルが逆方向に向きました。

福島原発事故については、はじめに少しだけ「反省と教訓を肝に銘じ」などとありますが、肝に銘じ原発を推進するわけです。原発事故を起こした国の責任は、まったく書かれていません。

■原発は「脱炭素電源」なのか?

政府は原発を動かす理由に、「脱炭素電源」であることを強調します。しかしそれは、まやかしです。

まず、原発事故による環境破壊はもはや「リスク」ではなく、「被害」です。私たちは何が起こるか知っています。だから政府も、電力会社も「事故は起きない(いわゆる安全神話)」とは、もう言いません。環境を破壊する電源が、脱炭素であるはずがありません。

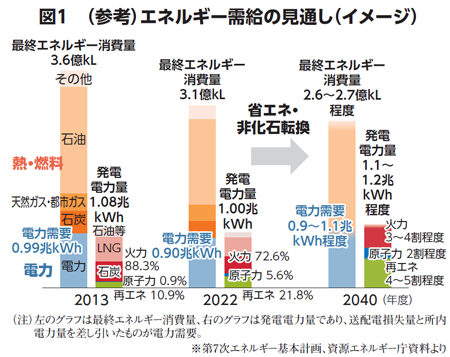

また、今回のエネ基(2040年に向けた中長期計画)で政府は、電源構成で原発を2割程度とするわけですが(図1)、そもそも、もう間に合いません。今ある原発をすべて稼働しても2割に届かず、新造設には10~20年かかります。仮に15年で1基建設できても意味のない、もはや気合いみたいなもの。2050年までに、電気だけでなくすべてのエネルギー源を脱炭素化する目標(パリ協定)にも間に合いません。

■原発のコスト

すでにある原発には、ものすごくお金がかかっています。例えば東京電力は、柏崎刈羽原発(新潟)のために、1兆2000億円以上の安全対策費をかけています。建設費用の2倍以上です。

新しい原発を1基つくるには、1兆円超かかります。かつて4000億円でできた時代から数倍になり、イギリスでは2兆円かかっています。採算のとれない原発新設には、融資してくれる銀行もありません。だから「事業環境整備」の名で、国民のお金を使って原発経営を安定化させようとしています。エネ基に書かれています。

かつて50基稼働して成り立っていた原子力産業で、今稼働しているのは12基。事業から撤退する大企業も多く、今回のエネ基は衰退産業の救済に他なりません。

■姑息(こそく)な発電コスト検証

なぜ、これほど採算性のない原発を「最大限活用」する結論を出せたのか。それは、今回のエネ基のもとになった、政府の発電コスト検証ワーキンググループの報告書が、原発には甘く過小な、再エネには厳しく過大な、コスト評価を与えたからです。その姑息な細工を、2つだけ紹介します。

ひとつは、「統合コスト」。温暖化させてしまう古いエネルギー構造から、再エネ・省エネ中心の構造に革新する際、既存のシステムに追加する発想で、かかったコストだけを新システムに押しつける考え方のことです。システム移行は当然、LNG(液化天然ガス)や石炭が不要になる、原発も不要など、コストだけでなく便益も生みます。しかし、この考え方のもとでは、システム全体の便益が評価されません。

「統合コスト」は10年以上前から、間違った結論を導くと国際的な研究で指摘され、IEA(国際エネルギー機関)の報告書も警鐘を鳴らしています。しかし、日本ではわざわざそれを使い、再エネのコストを上げているのです。

■まるでバナナのたたき売り

もうひとつは、原発の「事故発生頻度」。もとは「4000炉年に1回」でした。1基の原発を4000年動かして1回、40基あれば100年に1回、原発事故が起きるという確率です。これ自体が実態より低い見積りですが、これを「1万2000炉年に1回」に変更しました。その根拠も薄弱で、バナナのたたき売り状態。原発事故の費用は上がっているのに、確率を下げれば原発のコストは下がる、まさにマジックです。

エネ基の前提にまで関心を寄せる人はほぼいないので、こんなごまかしがまかり通っています。

実現へ向け各国は加速

再エネ100%超の未来

■南オーストラリア州では

みなさんは、再エネ100%の未来を想像できますか? その実現って実はもう、そんなに難しい話ではありません。

IEAは、太陽光と風力(VRE=変動性再エネ)で100%を賄う社会へ向けた進捗(しんちょく)状況を6段階で示し、国別に評価しています。6段階目が100%。すでにデンマークと南オーストラリア州は5段階目です。日本は「3」です。

私は昨年9月、南オーストラリア州を訪れ、びっくりしました。コロナ禍の間に世界は、大きく変わっていました。

太陽光発電では日中、発電量が増えて電力が余ると、需要と供給を調整する電力卸売市場で、価格がマイナスになります。つまり、発電事業者がお金を払って使ってもらう状況で、その時に自家発電から使ったり、売る(お金を払う)のはもったいないですね。だから全部、EV(電気自動車)やバッテリーに蓄電します。そして、夜になって電力価格が上がったら、蓄電したものを使い、あるいは売るわけです。

しかも、それを全自動で行ってくれる商品が普及しています。発電所並みの大規模蓄電所もありました。

■自治体、国をあげて

同州ミッチャム市では、市が住民を募り、家庭用太陽光を束ねて大きな発電所(バーチャル・パワープラント)として運用しています。太陽光パネルは一括購入で価格を下げ、当然、燃料費はゼロ。電力価格に応じて蓄電と送電、電気料金も低下し、非常時にも電力を確保できる仕組みです。

オーストラリアは、資源大国なのに、電気の再エネ100%どころか、ガソリンや熱などの全エネルギーを再エネにする、再エネ数百%が目標です。

かたや資源のない日本が、火力発電を3~4割残すなんて、おかしな話ですね。

■再エネへの誤解

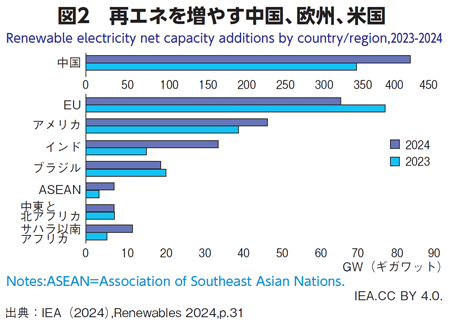

世界は再エネ100%超の未来へ、第3次産業革命とも言える劇的な変化を見せています。中国は昨年、原発400基分に相当する400ギガワットの再エネをつくりました(図2)。アメリカでも、昨年増えた発電設備の98・2%が、再エネとバッテリーでした。

しかし日本では、再エネをめぐって、世界から見ればあまりに古く、あきれ返るような言説が、しばしば聞こえてきます。

まず、「再エネは不安定電源」ではありません。学術用語にそんな言葉はありません。正しくは、自然によって出力が変動する変動性電源です。それを調整する技術は今、世界で驚異的に進化し続けています。

■足りないのはルール

「再エネによって環境が破壊されている」という言説もあります。確かに悪徳業者はいます。しかし、それは日本が包括的な自然保護制度のない、開発自由、環境破壊型の国だからです。

例えばドイツでは、私有地でさえ無条件に木を切ったり、草原に家を建てたりすることはできません。厳格な自然保護のルールがある、開発不自由、環境保全型の国だからです。

きちんとルールをつくって制御し、良い再エネを拡張していくことはできます。加えて、利益は東京などの大資本に吸収させるのではなく、地元に還元する。日本では、そのための議論が圧倒的に足りません。

■脱炭素への道

2050年の脱炭素化まで、残り25年。革新的な新システムへ移行するための設備投資計画には、ギリギリのタイミングです。にもかかわらず、今回のエネ基にはその道筋がないに等しく、やる気のなさが伝わってきます。

急には止められない、燃料費も高い原発は、再エネのような電気を融通し合うフレキシブル(柔軟)な仕組みのなかでは、生き残れません。だから政府は、再エネを4~5割に押しとどめるわけです。再エネ100%を目標にしない限り、そのための送電線整備計画も立てられません。日本では完全に政策が足かせになっています。

長年にわたり気候危機対策を迫ってきた市民団体も、一様に今回のエネ基に強く反対しています。衆議院が少数与党のもと野党を動かすために、幅ひろい運動で社会の関心を高めていきましょう。

(民医連新聞 第1825号 2025年3月17日号)

- 記事関連ワード