国の責任縮小はかる「全世代型社会保障」 いのち最優先の政治めざす運動を

1月24日、通常国会が開会しました。石破茂首相は社会保障について「全世代型社会保障の理念にのっとり、改革工程にそって着実にすすめる」とのべました。高齢社会の進行、貧困の拡大、物価高などが課題となっている今日、社会保障をどのように「改革」しようとしているのでしょうか。(多田重正記者)

政府がとなえる全世代型社会保障は、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となっているこれまでの社会保障の構造を見直し、年齢に関わりなく全ての世代が能力に応じて支え合い、必要な給付がバランスよく提供される、持続可能な社会保障を目指すもの」(昨年11月8日、政府の「全世代型社会保障構築本部」資料)とされています。

ここには「社会保障を受けるのは当然の権利」という視点はありません。けがや病気、障害、失業などの必要が生じれば、社会保障の給付は、すべての世代の人に受ける権利があります。それなのにあえて「全世代」を強調するのは「世代間対立をあおることで、高齢者を中心に給付を削りながら、全世代にさらなる負担を求めるためです」と、全日本民医連事務局次長の林泰則さんは指摘します。

施政方針演説で触れた「改革工程」(2023年12月、同本部決定)でも「医療・介護制度等の改革」の項で「負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費・介護費を公平に支え合うことができるよう、引き続き、給付の在り方、給付と負担のバランスを含めた不断の見直しを図る必要がある」としています。社会保障をお金で買う商品のように扱うとともに、全世代のささえ合いに矮小(わいしょう)化して、国の責任を縮小するねらいが現れています。

「世代間・世代内」にも対立をもちこむ

全世代型社会保障は、社会保障「改革」と「少子化」対策を一体化したもの。「改革工程」は「少子化」克服を最重点課題に挙げ、「急速な少子化・人口減少に歯止めを掛けなければ、社会保障制度のみならず、我が国の経済・社会システムを維持することは難しい。若年人口が急速に減少する2030年代に入るまでが少子化トレンドを反転させるラストチャンス」との一文から始まります。

ところが「改革工程」は、全国の自治体にひろがる子ども医療費無料化すら、国の制度にしません。その一方で、社会保障費自然増分の削減、少子化対策の財源確保の一環として、高額療養費制度(医療費の一部負担が限度額を超えた際に超過分を給付)を改悪する予算案を今国会に提出しています。その理由は「世代間・世代内での負担の公平」で、強い反対の声があがっています。政府は2025年から3年間で、段階的に政令で同制度を改悪する方針です。

個人情報の利活用に道開く 医療・介護のデジタル化

また、これまで政府は、戦後まもない頃に生まれた「団塊の世代」が75歳を迎え、医療・介護費が急増する2025年に焦点をあてた社会保障「改革」をすすめてきました。今年はその2025年です。

「政府は次の目標を、高齢化がピークに向かうとともに、生産年齢人口が急減していく2040年に定めて動いている。現在は、『2025年改革』から、次の『2040年改革』へのいわば『移行期』に位置づけられます」と林さん。

そのなかで、医療・介護制度「改革」の大きなテーマとされているのは、「生産性の向上、効率的なサービス提供」。「改革工程」も、真っ先に「医療DX(デジタル化)による効率化・質の向上」を掲げています。「マイナンバーカードをすべての国民に取得させ、保険証代わりに使うことが前提になっている。保健・医療・介護情報を共有可能なシステムの構築を目指す一方、民間企業を含めた個人情報の利活用に道を開くねらいがある」と林さんは言います。

医師不足を認めないまま医療提供体制を検討

「改革工程」が重点的なとりくみとしてあげているのが「医療提供体制改革の推進」。政府は「社会保障審議会医療部会」で、昨年12月、「2040年頃に向けた医療供給体制の総合的な改革案」を討議し、意見をまとめました。まとめた意見では、都道府県ごとに策定していた地域医療構想について、これまで対象だった入院病床に加えて、外来、在宅、介護との連携、人材確保を含めた地域の体制全体を対象に。医師偏在対策に関する意見もまとめましたが、日本が絶対的医師不足状態(人口10万人あたりでOECD平均の約半分の医師数)にある点に触れず、地域や診療科の偏在対策が中心。「医師外来医師過多区域」における新規開業の制限策まで盛り込むなど、新たな効率化・集約化をもたらす内容も含まれています。

地域医療体制、医師偏在対策の他、前述のDXなどを含めた法改正が今国会でめざされています。しかし「社会保障費の増額や医師数の抜本増がなければ、政府が問題とする高齢化の進行にも、少子化に歯止めをかけることも難しいのは明らかです。本当に地域の医療・介護体制を守りささえる内容となっているのか、見ていく必要がある」と林さんは指摘します。

現場から、地域から声をあげよう

「改革工程」は▽国保料の上昇につながる「国保の都道府県保険料水準統一の更なる推進」も課題に。

介護保険では▽10割給付となっているケアマネジメント(ケアプラン有料化)や、軽度者への生活援助サービス等の給付のあり方の検討、▽貸与となっている福祉用具サービスが「過剰な保険給付につながる」ことの対応、▽利用料2割負担の範囲の見直し、▽多床室の室料負担の見直しなど、負担増につながる内容が続きます。

他にも▽生活保護の医療扶助の「適正化」(減額)、▽医療・介護の3割負担(現役並み所得)の「適切な判断基準設定」、▽医療・介護保険における負担に「金融資産等の保有状況」をマイナンバーを活用して「反映」させることなどが盛り込まれており、社会保障が充実するとは思えない内容。これらがすべて2025~2028年度に実施を検討する課題とされています。

「改革工程」には、前述の「新しい地域医療構想」に対応した「地域共生社会の実現」も。「地域の実態や要求を反映している面はあるが、子育て、障害、高齢者の介護、生活困窮など、地域の課題に対する自治体の責任を縮小する点に本質的なねらいがある。社会保障費削減による矛盾を、地域住民の『互助』や民間企業のビジネスによる『市場化』で対処させようとしている」と林さん。

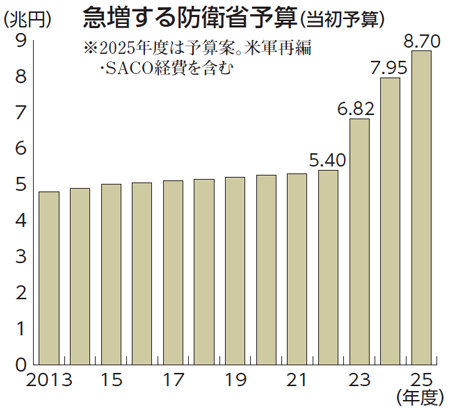

林さんは「社会保障費削減の最大の圧力が軍拡になっている。軍拡予算をねん出する『歳出改革』の最大のターゲットが社会保障。軍拡に反対し、格差や貧困の拡大、受療権や介護を受ける権利の保障など、いのち最優先の政治を実現するために現場から、地域から声をあげましょう」と話しました。

(民医連新聞 第1823号 2025年2月17日号)

- 記事関連ワード