マイナ保険証は預かれない 施設介護の現場から 東京・すこやか福祉会

政府は、マイナンバーカードに健康保険証をひもづけた「マイナ保険証」への一本化を強行しようと、昨年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行を停止しました。相次ぐトラブルや、医療・介護・福祉の現場の切実な声に真摯に向き合わない姿勢に、怒りの声があがっています。民医連の医療・介護現場では、どのような問題が起きているのか―。まずは施設介護の現場で聞きました。(丸山いぶき記者)

重い個人情報

東京・すこやか福祉会は昨年11月、施設系では利用者のマイナ保険証を預からず、当面は健康保険証、その後は資格確認書(※)を預かり、従来通り管理するとの方針を立て、各事業所から利用者と家族に周知しました。

法人統括マネジャーの天野義久さんは言います。「マイナ保険証は従来の健康保険証に比べ、含まれる個人情報の重さが格段に上がる。今後さまざまな情報が乗っかり、利用者の財産そのものになっていく。預かることは到底できない。もぐら叩きのように問題が起きているが、政府が思っているほど簡単じゃない、従来の保険証のままでいいじゃないかと、現場から声をあげ続ける必要がある」。

高齢者の生活をささえる現場

現在、同法人の特別養護老人ホーム葛飾やすらぎの郷では、91人の入居者ほぼ全員の健康保険証を預かり、重要書類とともに一人ずつファイリングして、鍵付きロッカーで保管しています。夜間帯を含め「年間300回以上、ほぼ毎日誰かが」という入居者の受診の際には、付き添いの職員が保険証を携行。そのための手順も厳密に定めています。

他方、認知症の利用者のなかには、身寄りがなく、施設が通帳や印鑑を預かり、財産管理している人も。別々の金庫に保管し、毎月決められた職員がダブルチェックしています。今は数人分ですが、マイナ保険証を預かるとなれば、それを全員分。持ち出し頻度は変わらないのに、リスク管理は今まで通りとはいきません。

政府は暗証番号に代わり、顔認証で本人確認する運用を示しています。しかし、「介護度の高い人が入居する特養で、日によって入れ歯が入れられず人相が変わってしまう認知症入居者や、拘縮があり頭のささえが外せない人、ストレッチャーに乗っている人に、顔認証は対応できるのか? 情報がほしい」と天野さんは訴えます。

誰一人取り残さない

当面は従来通りの方針としたことで、すこやか福祉会の施設系事業所では12月以降も、大きな混乱はありません。しかし、新規利用者・家族に理解を得られるか? すでに従来の保険証を返納した人が出てきた場合は? ていねいな説明と対応が求められます。

資格確認書の交付条件もいまだ不透明です。「いつまで資格確認書が使えるのか、それがいま一番不安」と天野さん。

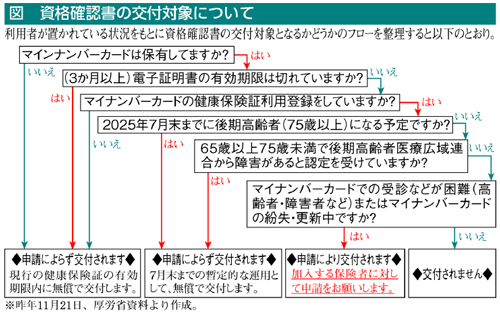

すでにマイナ保険証を登録している人は原則、申請なしに資格確認書を受け取ることもできません。さまざまな例外が示されていますが(図参照)、実際の運用がどうなるのかはわかりません。

利用者のマイナ保険証登録状況は、施設も把握できていません。「特養はまだしも、グループホームなどの小さい施設ではとても対応できない。深刻な人手不足の介護現場に、さらなる業務負担を課すのか」と天野さんは憤ります。

さらに、居宅介護の現場やサービスを利用していない高齢者を念頭に、「制度についていけない人は、山ほどいる。利用者家族も高齢者。デジタル化にメリットはあるが、置いていかれる人がいることは、忘れてはならない」と強調しました。

※マイナカード強制への反対世論を受け、健康保険証代わりに発行することに

(民医連新聞 第1822号 2025年2月3日号)

- 記事関連ワード