フォーカス 私たちの実践 社会復帰をめざした高齢脳卒中患者への退院支援 島根・出雲リハビリテーション病院 「生活混乱期」を想定した回復期および短期集中訪問リハビリテーション介入 入院中から訪リハをイメージ 訪リハでも院内連携を継続

回復期リハビリテーション(以下、回リハ)病棟退院直後から、数カ月間は自宅環境への適応が課題となる、生活混乱期を迎えるとされています。島根・出雲リハビリテーション病院では、退院直後の患者に、生活動作安定や、社会参加拡大を目的として、短期集中訪問リハビリテーション(以下、訪リハ)を導入しています。回リハおよび訪リハで退院支援を行い、社会復帰をめざした、高齢脳卒中患者の一例について、全日本民医連第16回学術・運動交流集会で、福代佳人さん(理学療法士)が報告しました。

本症例は80代女性(Aさん)。発症前の日常生活動作(以下、ADL)・手段的日常生活動作(以下、IADL)は自立、息子と同居し、家事全般を担い、近所づき合いにも積極的でした。

脳梗塞を発症し、急性期治療後の29病日、当院入院となりました。入院時、機能的自立度評価法(以下、FIM)80点、杖歩行監視~小介助、退院時目標は家事と日課だったお宮参りの再開でした。退院に向けた自宅訪問後より、家事を中心にAさんの強い使命感が垣間見え、再発や転倒といった、負担過多が懸念されました。

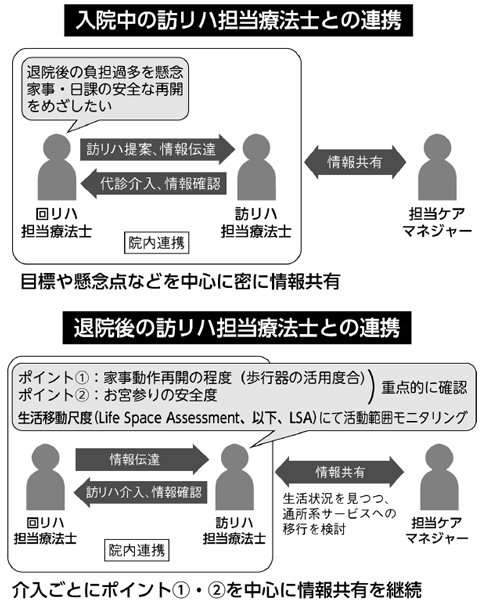

■回リハ・訪リハで密に情報共有

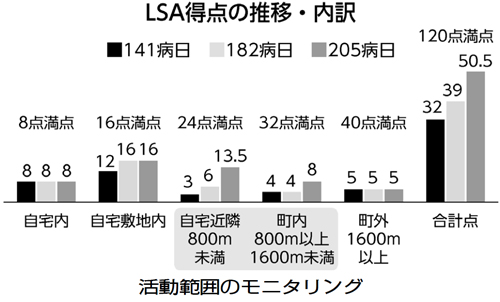

回リハ病棟に入院中、家事・日課の安全な再開をめざすには、訪リハ導入が有効と考え、病棟と訪問を兼務するリハ職員に、訪リハが可能かを打診しました。Aさんに訪リハ導入を提案し、利用予定となり、退院前に回リハと訪リハ担当の院内連携で、密な情報共有を行いました。退院時、FIM109点、屋内独歩自立、屋外杖歩行自立レベルでした。130病日で自宅退院し、訪リハを利用開始しました。退院直後は自宅内にとどまりやすく、141病日にFIM111点、生活移動尺度(以下、LSA)32点でした。

訪リハ開始後、回リハは訪リハからAさんの様子の報告を受け続け、回リハからも入院時の様子や、そのときに口にしていた要望を、補足的に訪リハへ伝え続けました。

Aさんは徐々に家事を再開し、自宅内生活が安定したため、訪リハ場面で、実際にお宮に参拝して、安全性を確認しました。その後、外出頻度が増え、205病日にFIM115点、LSA50点となり、訪リハは終了し、通所系サービスへ移行しました。

■継ぎ目のない支援で社会復帰

Aさんに対し、回リハ入院中から、生活混乱期を想定した支援を、継ぎ目なく行ったことで、早期に訪リハ利用開始となり、ADLを維持しつつ、一部社会復帰に至ることができました。

回リハ病棟において、院内連携強化は、退院支援を効果的にするという、先行研究を支持する結果であったと考えます。

(民医連新聞 第1822号 2025年2月3日号)

- 記事関連ワード