「どんな人もささえる」生活保護患者を訪問して 埼玉・大井協同診療所

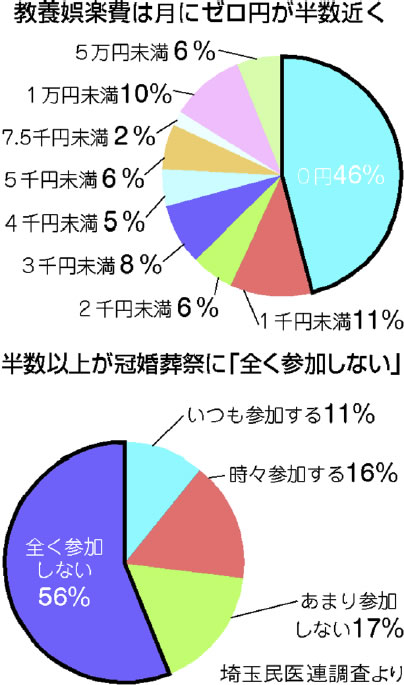

埼玉民医連は二〇一五年~一六年、生活保護費引き下げの影響を、生活保護を受ける患者さんから調査しました。三二二人の回答から見えてきたのは、六割以上の人が疾病のために生活保護を受給したにもかかわらず、低家賃の住居への転居を求められたり、人付き合いをやめるなど、より社会から孤立を深めている実態でした。調査に参加した大井協同診療所では、一年目の事務から技術職まで全職員で組を作り、一一人を訪問しました。(丸山聡子記者)

「『この生活、健康で文化的と言えるの?!』と思うような状態でも『不満はないです』と力なく答える。生活保護が削減されてそこまで追い詰められている、大変な事態だと思いました」と、事務主任の原田芳子さんは言います。

事務や技術職は診療所で生活保護受給者と接してはいても、暮らしぶりを間近に見ることはあまりありません。「調査に訪問したことで、暮らしを“見た”経験はとても大きい」と原田さん。

これでも放っとくの?!

臨床検査技師の波多野洋子さんが訪ねた高木隆俊さん(70)宅は、想像を絶する状態でした。木造平屋建ての借家ですが、玄関のドアに大きな穴が開き、トイレは壊れていました。「裏庭や公園で用を足している」と言います。糖尿病ですが、食事はご飯にのりか醤油をかけたもの、それも「食べたり食べなかったり」。

波多野さんが衝撃を受けたのは、福祉事務所がこの状態を知りながら、何の手も打っていなかったことでした。「行政は住宅扶助の引き下げを理由に低家賃の家への住み替えをすすめるのに、誰が見ても健康的でない環境に住むことは放置するのか」と憤ります。

米兵だった高木さんの父は、一九五〇年の朝鮮戦争を前後して音信不通に。水産加工業で働いていましたが、機械化で四〇代半ばで失職。母の介護に追われ、四年前に看取りました。「やりたいことも欲しいものもない」と言いますが、「別れた子どもには会いてえな~」とつぶやきます。

受診もせず、三カ月以上入浴していなかった高木さんに職員が働きかけ、診療所のデイケアに通うように。「保護費の支給日がきたら行く」と高木さん。新しい下着をそろえるためでした。

昨夏、アパートに引っ越しました。最近では、長年コンテナで暮らしていた別の利用者の相談にのる側に変わりました。

「孤独」みえてきた

入職一年目の事務・川出未来さんは、ひとり暮らしの女性を訪ねました。「部屋はこざっぱりとしていて、もっと大変な生活だと思っていたので拍子抜けでした」と振り返ります。しかし、話を聞くうちに違うことに気づきます。「『人と話すことがない、離れて暮らす息子とも会えない』と話しても話し足りない様子でした」。

別の患者も診療所へ無料送迎サービスで通院しているものの、それ以外は交通機関を使わず、歩ける範囲にしか外出しないと打ち明けました。「行事があっても強く誘わないといらっしゃらない理由が分かりました」と川出さん。

事務の中居映人さんは、一見きれいに思えた部屋もよく見ると必要最低限のものしかないと気づきました。食費や入浴回数を減らしている人も多い。「健康格差の中の下の方にいる人がますます下に追いやられる」と懸念します。

毎日「気になる」共有

同診療所では二〇一二年から無料低額診療事業を始めました。「この頃から、どんな人でも受け止める覚悟ができたんだと思う」と鹿野睦子事務長は言います。

終業前の夕会では、「小銭があるのに一万円札を出した。認知症がすすんでいる?」「支払えないことが多い。何かあったかな?」と、窓口から見える「気になる」を毎日共有。保険の種別や家族関係、受診のきっかけや仕事などを書き込む相談チェックシートも作りました。昨年四月には子どもから高齢者までの居場所兼食堂「ココロンくらぶ」も始めました。

そんな中で気づいたのは、三世代で暮らすある世帯。全員がまともに教育を受けておらず、小学生の孫は学校を休んで祖母の介護をしていました。生活保護への拒否感が強く、公的支援につなぐことも困難でした。デイに通う祖母の体重減少に気づいた職員が調べると、一〇月からガスが止まり、食べるのにも困っていると分かりました。「無低診を適用して私たちとのつながりが切れないようにしてきました。年末にようやく生保が開始。家族一人ひとりに支援が必要です」と鹿野さん。

増山由紀子所長は、「私たちの価値観では理解できない行動をする患者さんもいます。でも、その人が置かれた環境で生きるためには必要だったのかもしれません。訪問調査を機に事務や技術職が、カンファレンスにも積極的に入ってきてくれます」と話します。

昨年、創立七〇周年を迎えた大井協同診療所。二〇一七年のテーマは、「“地域(まち)で暮らす”を支援する」です。

(民医連新聞 第1635号 2017年1月2日)