新連載 消えたまち それでも ①祖父が誘致した駅

文・写真 豊田 直巳(フォトジャーナリスト)

夜ノ森駅前の花壇を手入れする但野勝郎さん(2023年5月18日撮影)

2011年3月の東京電力福島第一原発事故から14年。

事故の記憶を消し去るかのように進む

〝復興〟の陰で何が起きているのか。

フォトジャーナリストの豊田直巳さんが

5回連載でお伝えします。

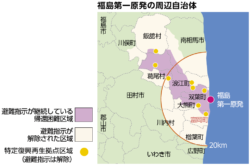

2011年の原発事故による放射能汚染で、福島県内の実に12市町村にも及ぶ地域の住民に避難指示が出された。

2011年の原発事故による放射能汚染で、福島県内の実に12市町村にも及ぶ地域の住民に避難指示が出された。

あれから14年。その多くのエリアで避難指示は解除されている。年間20ミリシーベルト以上の被ばくが予想される帰還困難区域さえも、その中に「特定復興再生拠点区域」を設けて次々と避難指示が解除されてきた。

満開の桜の下で

特定復興再生拠点区域のひとつ、富岡町の夜の森地区(JR常磐線の駅名は夜ノ森)。地区全体に約1500本の桜が植えられ、そのうち400本が2・2キロにわたって「桜トンネル」をなす。2023年4月1日に避難指示が解除された。

満開の桜の下、富岡町に〝帰ってきた〟但野勝郎さんは晴れやかな笑みを浮かべた。「だって、これからは軽トラックで1時間以上かけていわき市から通わなくてよくなったんだから」と語る。

但野さんは避難指示の解除前から夜ノ森駅周辺の草刈りや花壇の手入れのために通っていた。「夜の森は桜だけじゃなくて、駅の周りのツツジで有名だったの。そこを草ボーボーのままにしておくなんて、俺にはできない」と言う。

但野さんが帰ってきたわけは、それだけではない。「ここに駅を作ったのは俺の爺さん。爺さんは自分の土地と多額の資産を提供してね。だから俺はここを放ってはおけないわけ」と続けた。

確かに駅の横には大きな黒御影石に彫られた「但野芳蔵翁顕彰碑」があり、但野さんの祖父・芳蔵氏が国鉄駅の誘致に奔走した経緯が仔細に記されている。自慢げな話に少し照れたのか、但野さんは「だって俺は夜の森で生まれたんだから、夜の森に帰ってくるのは当然」と継ぎ足した。

更地が広がる景色

でも、但野さんが帰ってきたのは自分の家ではないし、実は夜の森地区ですらない。自宅は動物などに荒らされて「住める状態ではない」と解体してしまったし、隣近所ばかりか大半の家屋が解体撤去されている。夜ノ森駅に降り立った者は、そこにまちがあったことを想像することすらできない。ただ更地が広がる景色を眺めるだけだ。

「もう14年ですから、これからも(原発事故前のような風景や賑わいは)戻らないと思いますよ。明治や大正時代に戻ってしまったようなものです。富岡町でもいろいろやってはいますけれど、元に戻すのは難しいと思います」と但野さん。自身は町内の別の場所に建てられた町営復興住宅にひとりで暮らす。「女房は足も悪いし病気もあるので、埼玉の方で息子たちと暮らしている」と言う。

富岡町では、今も残る帰還困難区域内の主な道路だけ避難指示を解除。新たに設定した「特定帰還居住区域」への帰還を希望する住民宅の除染が進められている。

しかし現在、富岡町の居住者は1813世帯2590人と、原発事故前の16%にすぎない。事故から14年を経てもなお8698人が避難中だ。

彼ら彼女らが富岡町に戻ることは、但野さんが言うように期待できない。町の行政も、そう考えているのだろう。「ゼロからはじめるまちづくり」をキャッチコピーに、助成金や支援金を積んで移住者を呼び込もうとしている。

いつでも元気 2025.4 No.401

- 記事関連ワード

- 原発事故