スラヴ放浪記 マスクをしない患者 ポーランド医療事情

文・写真 丸山美和(ルポライター、クラクフ在住。ポーランド国立ヤギェロン大学講師)

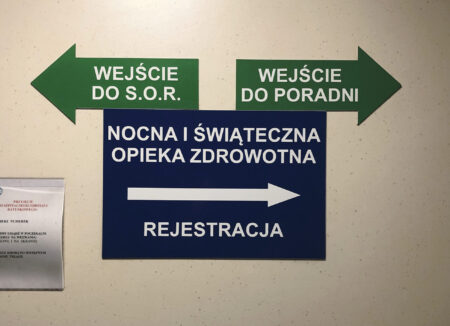

夜間休日診療所の受付を示した看板

昨年12月中旬、ウクライナへ人道支援に出かけた。友人とお金を出し合ってノートパソコン30台を買い、ロシア軍との戦闘で前線に近いハリコフ州南部で、戦火に耐えて暮らす子どもたちに届けた。

ハリコフへの旅は大変だった。運転手はヘビースモーカーで、窓を開けてたばこを吸う。車内の冷えからか、運転手の体調が崩れ咳を頻繁にするようになった。たばこを吸っては咳をまき散らす。それもノーマスクで。寒さと副流煙、そしてマナー無視の咳が筆者を襲う。2日後にひどい咳と悪寒、発熱の症状が現れた。

高熱と咳は3日続き、担当していた大学の授業も休講する始末。日本から持参した薬を服用し、うめきながら横になっていた。心配した友人夫妻が、水や食料品を届けてくれた。

寝込んで4日目、ハリコフへ一緒に行った支援仲間のピョトルが筆者の発症から2日遅れて同じ症状で倒れた。そこで連れ立ってポーランドの病院へ。海外の生活で病気らしい病気をしたことがなかったが、ついに医療機関のお世話になることに。

平日の夜間に訪れたのは、クラクフ市立の夜間休日診療所。ポーランドは家庭医制度があり、緊急時以外はまず家庭医を受診。家庭医が必要と判断した場合に、専門医や入院施設を紹介される。

診療所では既に大勢の人が待っていた。公的な医療機関は常に混雑し、設備が古いことも多い。英語はほとんど通じず、ポーランド語が話せないと受診は難しい。驚いたのはマスクをしている人が半分以下ということ。スカーフで顔を覆い、咳をしている女性が何人かいた。

「日本と違い、マスクでお互いの身を守るという概念がない」とピョトル。彼は筆者が渡したマスクを着けていたし、受付職員や医師もマスクを着用していた。しかし一般の市民には、コロナ禍を経たにもかかわらずマスクの習慣がない。日本との意識の違いに愕然とした。

受付を済ませ廊下のベンチに座った。待つこと40分。若い女性医師が廊下に出てきて、筆者の名前を呼んだ。

診察室は薄暗く雑然としていた。医師の机と患者用のいすが一脚、診療用のベッドがあった。いすに腰掛けると、「いまインフルエンザが流行っています。あなたはいつからどんな症状?」「熱は何℃くらいが何日間」などと問診が始まった。そこまでは普通だった。だが、次の医師の言葉に耳を疑った。

「今、ここで咳をしてみせてください」

咳は体に負担がかかるだけでなく、喉の粘膜を傷つけるかもしれないと思った。

「咳をするのですか?」

「はい。湿気のある咳か、渇いた咳か、様子を見たいのです」

日本の病院で「咳をしてみせろ」と言われたことは一度もない。喉の粘膜を傷つけないよう、用心深く咳をしてみせた。

「とても湿気のある咳ですね。分かりました」

それから医師は手袋をして筆者の背中に聴診器をあて、呼吸を確かめた。「わずかに雑音がありますが、総じてきれいです」。最後に軽く口の中を覗き込んで診察は終了。病名は典型的な風邪とのことだった。薬局で購入する医薬品の説明をしながら「私の妹は高校時代に日本語を習っていましたが、難しかったようで途中であきらめました」と言い、ほほ笑んでみせた。

診察代は無料(薬代は1800円)で、もっと早く行けばよかったと後悔した。ポーランドにも公的な健康保険があり、加入していれば医療費は無料。ただ加入率は約44%と低く、それ以外の人は民間の医療保険に入る。保険に加入していないと医療費は全額自己負担で、お金のない人は医療機関にかかれない。

いつでも元気 2025.3 No.400

- 記事関連ワード

- スラヴ放浪記