日本の最北端で医療を守る 北海道稚内市

文・新井健治(編集部)写真・野田雅也

稚内市のノシャップ岬から

医師不足に悩む北海道稚内市が2015年、「地域医療を考える稚内市民会議」を設立。

行政、医療機関、市民が一体となった“オール稚内”の体制で地域医療を守ろうと奮闘している。

日本の最北端で始まった「安心して住み続けられるまちづくり」(工藤広・稚内市長)の取り組みを取材した。

稚内市の病院と医科診療所

病院

市立稚内病院(332床)

市立稚内こまどり病院(市立稚内病院の分院、45床)

稚内禎心会病院(110床)

医科診療所

内科、整形外科、耳鼻咽喉科、小児科など8診療所

※2004年以降、院長の高齢化などで8診療所が閉鎖

開業医誘致制度を使い2010年から17年まで5診療所が開業

稚内市を訪れたのは昨年11月。海風が強く体感気温は東京の真冬なみだ。200カイリ規制※で最盛期には60隻あった底引き網漁船が今では6隻に。基幹産業の衰退もあり、人口は1975年の約5万5000人から2019年には3万3000人まで減った。

稚内市を訪れたのは昨年11月。海風が強く体感気温は東京の真冬なみだ。200カイリ規制※で最盛期には60隻あった底引き網漁船が今では6隻に。基幹産業の衰退もあり、人口は1975年の約5万5000人から2019年には3万3000人まで減った。

市の調査によると稚内から転居する理由の第2位が「充実した医療環境を求めて」。稚内市を含めた宗谷医療圏(1市8町1村)の医師偏在指標は全国ワースト2位になる。

「1997年に内科医長として赴任したとき、道内のどの地域に比べても医療不信が根強く、病院に対する評価がすこぶる悪かった」と振り返るのは、2013年から市立稚内病院の院長を務める國枝保幸さん。

少ない医師数で外来から入院までこなすため、待ち時間が長く職員に余裕はない。患者は不満を募らせ、医師は疲弊。こうした悪循環のうえ新医師臨床研修制度※の影響もあり、市立病院の医師数は03年の41人から16年は27人まで減少した。脳神経外科は閉鎖、循環器内科は常勤医がいなくなり、心筋梗塞などの急患は、180km離れた名寄市立総合病院までドクターヘリか救急車で運ぶ。

「市民と市立病院の間に心の距離ができていたことが一番大きな問題だった。必要な医療を確保できなければ、人口減少に拍車がかかる」と話すのは、稚内市の工藤広市長。

危機感を強めた行政と医療関係者は15年、市長を会長に「地域医療を考える稚内市民会議」(以下、市民会議)を立ち上げた。市民会議には町内会連絡協議会、校長会、医師会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、商工会議所、金融機関など25団体が参加する。

市民会議は設立後すぐに「稚内の医療を考える市民の集い」を開き、150人以上が参加。市立病院の若手女性医師が「お待たせして申し訳ありません。若い医師が多く頼りないかもしれませんが、一所懸命頑張っています。ぜひ応援してください」と訴えると、会場から大きな拍手がわいた。参加者からは「初めて病院の実情が分かった。みんなで支えなくては」との感想も。市民の集いは毎年行われ、昨年で5回目になる。

また市立病院と市民の信頼関係を築くため、病院待合室で「医師への感謝のメッセージ」を募集。これまで1000通超のメッセージが集まる一方、病院への苦情は激減した。「稚内に来て一番嬉しかったのは、市民会議ができたこと。おおいに励みになっている」と國枝院長。

工藤市長は「『住み慣れたまちで死にたい』というのが市民の願い。地域医療を守り、いつまでも住み続けられる稚内にしたい」と話す。

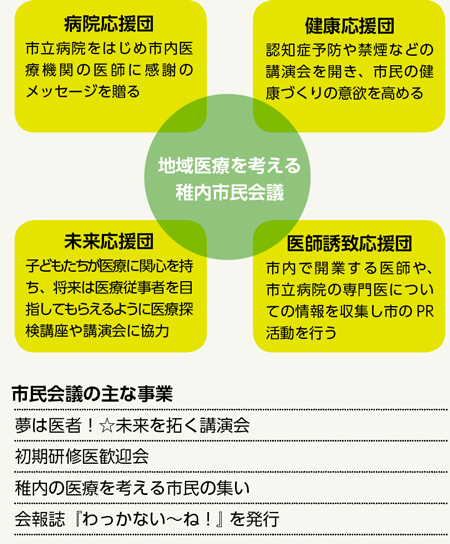

4つの応援団が発足

2017年、市民会議のもとに「医療と健康のまちづくり応援団」として「病院応援団・健康応援団・未来応援団・医師誘致応援団」の4団体が発足。各団体が支えあいながら、さまざまな取り組みを進めている(下図)。

病院応援団は医師への感謝のメッセージを募集。健康応援団は市民の健康づくりの意欲を高める講演会を開催するほか、生活習慣の改善を呼びかけている。未来応援団は小中学生を対象に医師が講演会を開催、市立病院での医師体験の支援も行う。医師誘致応援団は開業医を誘致したり、市立病院の専門医や研修医の確保に役立つ市民運動に取り組む。

医師誘致応援団長の山田繁春さんは、元市議会議長。「医師に来てもらうためには、市民の眼が温かくないと。病院や医療従事者を取り巻くまち全体の雰囲気が良くなることが、遠回りのように見えて実は医師確保のうえで近道です」と言う。

市内では開業医の高齢化に伴う診療所の閉鎖も大きな課題で、04年から18年までに8つの診療所がなくなった。市民会議に先立ち、山田さんが市議時代の06年に、市は「開業医誘致条例」を制定。医師が開業する際に助成や貸付をする制度で、この制度を使ってこれまで5つの診療所が開設した。

「私が市議の時代は一日1200~1300人の外来患者が市立病院を受診する一方、入院患者が少なく病院は常に赤字だった。外来患者を引き受けてくれる診療所の確保は急務の課題だった」と振り返る。

山田さんをはじめ4人の応援団長らは昨年、青森県で行われた「健康のまちづくりサミット」(20自治体が参加)に出席。「稚内市以外の参加者は、いずれも自治体職員。私たちの活動は、市民ぐるみの運動であることが大きな特徴だと改めて分かった」と言う。

市民に芽生えた意識

市民自らがまちの課題を考える動きも始まっている。市内で3番目に大きい「ひばり町内会」(1100世帯)は年に数回「土曜サロン」を開催。医療をはじめ、子どもの貧困、高齢者の孤立など地域が抱える課題について、市内の専門家を講師に学習している。

土曜サロンでは市立病院の研修医も講演、夜間当直からそのまま通常業務を続ける過酷な労働実態を訴えた。研修医は「将来は稚内に戻って恩返しをしたい」と決意表明し、大きな拍手に包まれた。

同町内会の吉井繁会長は「医師と親しく話す機会は少ないので感動した。市民の側も医療機関の利用方法を考えたり、自ら健康管理を始めるなど、これまでとは違った意識が芽生えてきた」と振り返る。

吉井会長が気がかりなのは高齢者の孤立問題。「この地域で孤独死を出してはいけない。民生委員とも協力し、一人暮らしの高齢者の生活を把握したい」と話す。

事務局を担う友の会

民医連の道北勤医協宗谷医院は市立病院と医療連携を進めており、市民会議の事務局は稚内市と「宗谷友の会」が担う。友の会の田中俊美会長は病院応援団長を務め、週に一度、待合室で「医師を励ます手紙を書いてください」と呼びかけている。

市内では1970年代後半から40年にわたって市民ぐるみの教育運動があり、市議会は86年に「子育て平和都市宣言」※を採択。子育てを「学校任せ」「家庭任せ」ではなく、地域全体で取り組む姿勢が続いている。

元小学校校長の田中さんは「『なによりも子どもたちのために』を合言葉に、地域の大人が立場を超えて力を合わせる地域文化が根付いていた。その姿勢が今の市民会議にも受け継がれている」と指摘する。

市民会議ができる前は、行政と市立病院、宗谷医院との間に“壁”のようなものがあった。それが市民会議の事業を進めるうちに互いに信頼感ができたという。「みんながつながれば変化が生まれる。かけはしになって、それぞれの思いをつなぐ視点が大切です」と田中さん。

宗谷医院は市内で唯一の在宅療養支援診療所として、市立病院から退院した在宅患者を担当している。宗谷医院の坂牧勉院長は「市立病院のカンファレンスには、宗谷医院の医師も参加している」と話す。

ほかにも、医療と介護、福祉の連携を進める稚内市在宅医療・介護連携推進検討会「てっぺんの会」(通称)が2014年に発足し、宗谷医院が事務局を担当している。坂牧院長は「“顔の見えるまち”だからこそできる市民本位の連携がある。今後も市立病院との協力体制を豊かにし、在宅医療などで住民の願いにこたえていきたい」と話した。

◆

一時は27人まで減った市立病院の医師数は、昨年34人まで回復。今年も3人の研修医がやって来る。市立病院の國枝院長は「まだまだ医師体制は厳しいのが現実。まずは循環器内科の常勤医を確保したい」と話す。

工藤市長は「地域づくり、人づくり、健康づくりを一体のものと捉えて『まちづくり』を進め、市民同士が支えあう稚内にしていきたい」と展望を語った。

※200カイリ規制

漁業が可能な水域を領海から200カイリとする国際的な規定。旧ソ連は1977年に200カイリ漁業専管水域を設定。日本の北方の沖合漁業が漁場から締め出され、稚内市の底引き網漁船も激減した

※新医師臨床研修制度

2004年に始まった医師の研修制度。制度開始後、大学病院に残る医師数が減少。大学病院の医局から地方に医師を派遣することが難しくなり、特に僻地での医師数減少を招いた

※子育て平和都市宣言

200カイリ規制で地域経済が大きな打撃を受けた1970年代後半から教育現場が荒廃、市民ぐるみの教育再生運動が始まる。83年には稚内市の沖合100kmの上空で大韓航空機撃墜事件が発生、命と平和と子育てを複合的に捉えた「子育て平和都市宣言」が86 年に市議会で採択された

いつでも元気 2020.4 No.342