6年目の福島V 追い込まれる人々

フォトジャーナリスト 豊田直巳

福島の震災関連の自殺者数は80人(2011~15年)。同じく震災の被害を受けた岩手の35人、宮城の40人と比べても突出して多い。

自殺に至るまでには、さまざまな要因が複雑に絡み合っており、一概に原発事故が原因とは言えない。ただ、私が遺族から取材したケースでは、地震や津波の直接的な被害が原因ではなかった。

例えば原発事故直後の2011年4月、全村避難の決定をニュースで知った翌朝に自殺した飯舘村の大久保文雄さんは、村で最高齢の102歳だった。

「ちょっと長生きし過ぎたなあ」と前夜に家族に言い残したのが最後の言葉。「明治、大正、昭和、平成と4代を乗り越えてきた人なのに」と家族は悔やむ。大久保さんは薬局のレジ袋をつなげて作った自作の“縄”に首を掛けたという。

同じ年の7月、福島市の借り上げアパートに避難していた川俣町の渡辺はま子さんは、町に一時帰宅した翌朝に自ら灯油をかぶって火を付けた。

「まだくすぶっていた」という遺体を目にした夫の幹夫さん。前夜にはま子さんが自分の手を一晩中つかんでいたこと。そしてぽつりと「私は(避難先のアパートに)帰りたくない」と漏らした言葉を思い出す。阿武隈山中の静かな田舎の大きな家から、知人のいない町中のアパートに避難。眠れない日々が続いていた最中の初めての一時帰宅だった。

精神科が激減

自殺に至る深刻な不安が広がる福島に、追い打ちを掛けたのが心の病に対処する精神科の激減だ。

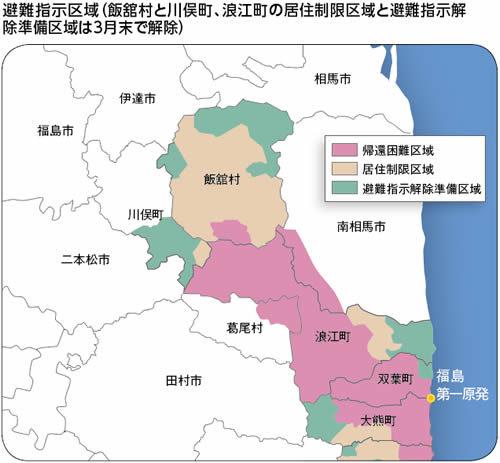

国の避難指示により、南相馬市の小高赤坂病院(104床)、双葉町の双葉厚生病院(140床)、大熊町の双葉病院(350床)が休診に。病院だけでなく、精神科診療所も休診に追い込まれた。

こうした事態を受け、NPO法人「相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会」(相馬市)が、2011年11月から仮設住宅などへの訪問で孤立する人々の支援を続けている。

同会が運営する「こころのケアセンターなごみ」のセンター長で、精神科認定看護師の米倉一磨さんは、「一般の災害なら近隣の医療機関がバックアップできるが、放射能汚染ではそれもままならない」と福島の特殊性を指摘。福島に医療支援者を派遣する場合、派遣する側が放射能のリスクへの責任を負わなければならない。

福島の被災者は見えない放射能への不安、故郷を失った喪失感、いつ帰れるのか分からない中ぶらりんの感覚など、多くのダメージを受けている。「自殺に至りやすいハイリスクの方を、そこに至らないようにするのが自分たちの仕事」と米倉さん。「心の病から回復しやすい人と、そうでない人の差がはっきりしてきました。仕事や生き甲斐、年齢などによって違います」と指摘する。

体も動かせる巨大な牌で、麻雀を楽しむ飯舘村の避難者。

中央が長谷川さん=伊達市の仮設住宅

新たな人間関係

今年3月末の避難指示解除で、高齢者はますます孤立化する恐れがある。飯舘村の避難者が暮らす伊達市の仮設住宅。その集会所の管理人で、避難者の世話役も担う長谷川花子さん(63)は「避難指示解除によって、誰もが新たなスタートを切らなければならない」と言う。

「仮に帰村しても村には仕事もない。年寄りは『自分一人で何かできるわけではないし、私らはこれからどうするんだ』と迷っている」と話す。震災から6年、同じ境遇の人々が共に暮らしてきた仮設住宅では、気兼ねしなくて済む人間関係も出来上がった。

しかし、仮設を出ていけば、再び人間関係を作らなくてはいけない。「もし、引きこもりになってしまったら…。年寄りが新たなコミュニティーに入ってゆけるのか心配している」と長谷川さん。

昨年10月、福島市の災害公営住宅に入居していた70代の男性が孤独死した。男性と電話がつながらず、心配した家族が遺体を発見するという痛ましいケース。この男性は飯舘村からの避難者だった。

「復興」「帰還」の掛け声が大きくなるほど、取り残される人々が孤立へと追い込まれていく。

いつでも元気 2017.5 No.307