6年目の福島Ⅱ 「帰りたい」の意味

フォトジャーナリスト 豊田直巳

毎朝6時半になると、伊達市伏黒の仮設住宅の一角に、20人ほどの高齢者が集まる。この仮設には今でも、飯舘村の村民138人が避難している。

お年寄りはラジオ体操第一、第二に続けて、「365歩のマーチ」の体操で体をほぐす。水前寺清子が歌う「しあわせは歩いてこない、だから歩いてゆくんだね~」の軽快なリズムに合わせようと足踏みし、腕を振る。撮影をしていた私の中に、ふと「いつまで、どこまで、歩いていくのか」との疑問が湧いた。

既に原発事故による避難の6年間を、村民たちは「前を向いて歩いて」きた。いや前を向こうと励まし合ってきた。

60代で避難した人は70代に。70代で避難した人の中には、足腰が弱り手押し車を押す人もいる。それでも前を向かないことには、生きてこられなかった。「人に迷惑はかけられないから」と。

帰れない場所に帰る

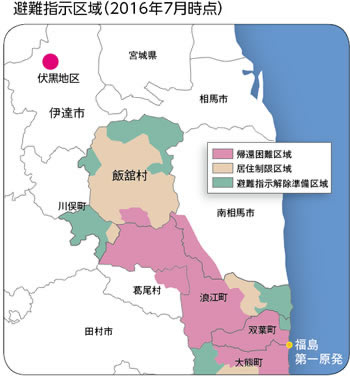

村民に、いま新たな決断が求められている。今年3月までに、政府は帰還困難区域を除く地域の避難指示を解除する方針で、村民に帰還か否かを迫っている。「国策」に合わせるように、飯舘村も急ピッチで「復興事業」を進めてきた。

村は昨年3月、「宿泊体験館きこり」を改修し入浴施設を再開、8月には8億5000万円をかけて新築の交流センターを開館。地域の集会所の建て替え工事も進む。さらに幼稚園と小中学校を1カ所に統合して再開するために、57億円で元中学校と隣接するスポーツ施設の大規模な除染と改修工事を進めてきた。

一方、村に「戻る」意思を村民に問うアンケート(2015年12月調査)では、「戻りたい」との回答は約3割にすぎない。世帯主が40歳未満の子育て世代は1割以下。「戻りたい」と答えた村民でも、「避難指示が解除されたらすぐに」と答えたのは4割だった。

避難指示解除後、実際に村に帰ろうとしているのは村民全体の約1割、しかも大半が高齢者だ。仮にアンケート通りに帰ったとしても、果たして村の復興など考えられるのだろうか。

ラジオ体操を終え、独り住まいの仮設住宅に戻った菅野榮子さんが言う。「帰れない場所に『帰りたい』っていう気持ち、分かりますか」。

村の悪口になることは口に出して言いたくはない。それでも言わなければならない。そんな使命感を帯びたような表情で続ける。

「帰れる所に帰りたいなら問題はないけど、帰れない所に帰すっていう線で国と村はやってるわけだべ。孫も帰って来られないような場所に、それでも『帰りたい』って言うしかないのが、ばあちゃんたちだべ」。

体操をする菅野榮子さん(左から2人目)

「まあ、ひとつの挑戦だ」

菅野さんのみならず、村人は知っている。仮に村に帰ったとしても、もうそこには以前のような暮らしも風景もなくなってしまっていることを。

春には文字通り売るほど採れた山菜も口には入れられないことを。秋には山に入って背負い籠をいっぱいにした天然のキノコは、手で触るのもはばかられるほど強い放射線を放っていることを。自分の食べる分くらいはと、野菜を育てた畑の表土は「汚染土」として剥ぎ取られてしまったことを。心を慰めてくれたなだらかな山並みに広がる里の景色のあちこちに、汚染土を詰めたフレコンバッグが積み上げられていることを。

そしてなにより10分の1にまで人口が減ることが予想される集落では、祭りなどの行事はおろか日々の暮らしさえ立ちゆかない。買い物どころか、回覧板を回しての安否確認にさえ車が必要な集落で、自家用車を運転できる世代が果たして何人帰るのか、不安は募る一方だ。

それが分かっていながら、菅野さんは「帰る」と言う。

「まあ、私らは長いことないんだから。あと5年か、8年だと思っている。もう80歳だから。今から何十年後か、何百年後か、ひ孫が帰ってきたときに、村の再生の足跡を残しておくことが私らの仕事でねえかなって思うの。だから帰ろうかなって思って。まあ、ひとつの挑戦だ。人生の挑戦だ」。

いつでも元気 2017.2 No.304