特集1/癒えぬ心身、終わらぬ苦悩/いまだに続く被爆者切り捨て/ノーモア・ヒバクシャ訴訟

「なぜ国は、私たちの病気を原爆症と認定しないのか」──戦後六九年を経てもなお続く、被爆者の苦しみ。今、その被爆者たちが国を相手取って、「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」に立ち上がっています。

立ち上がる被爆者たち

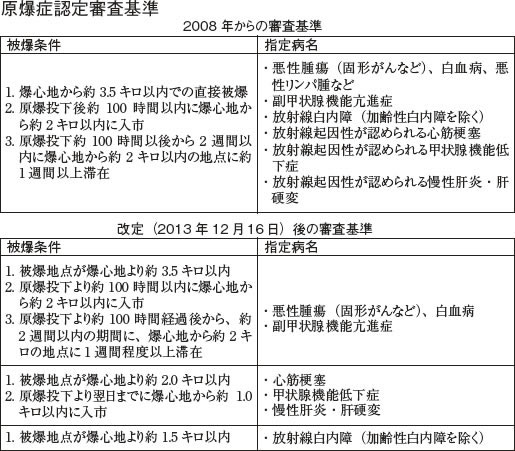

爆心地からごく近い距離の直接被爆で、かつ、がんなど一部の疾患しか認められなかった原爆症認定基準は、二〇〇八年に改定されました。二〇〇三年から全 国で提訴された原爆症認定集団訴訟のたたかいを受けたもので、国は対象者を「爆心地から三・五キロ以内」に拡大。がん以外にも白内障・心筋梗塞・甲状腺機 能低下症・肝機能障害などを認めることや、原爆投下後にあとから爆心地に入った「入市被爆」も考慮されることとなりました。

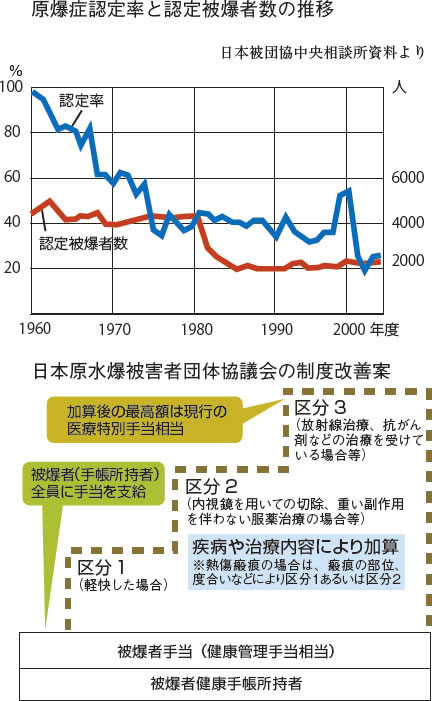

しかし実際には、申請六四三五人中五〇〇〇人を却下(二〇一〇年)するなど、「被爆者切り捨て」が続いています。これに憤った被爆者らがふたたび起こし た集団訴訟がノーモア・ヒバクシャ訴訟で、二〇〇八年以来、全国七地裁でたたかわれています。

「被爆者を嫁にはもらえん」

|

| 高井さん |

「腹が立って、連名意見書を壁に投げつけました」と話すのは、長崎で被爆した高井ツタエさん(78、愛知県在住)です。連名意見書とは、国側の研究者・医師らが作成し、全国のノーモア・ヒバクシャ訴訟で持ち出されているもの(下記参照)。被爆直後の症状や被爆者の行動、直接被爆だけでなく入市被爆などを広く考慮するよう求めた原爆症認定集団訴訟の一連の判決を非難・否定しています。

「国の言いなりに口裏をあわせるなんて、考えられない。名前を連ねた方々は、何を学んでこられたのか」と、高井さんの怒りはおさまりません。

被爆当時九歳だった高井さんは、爆心地から五キロほど離れた長崎市戸町に住んでいました。「白い閃光につつまれたかと思ったら、次の瞬間、爆風でタンス やラジオが宙に舞ってガラスを突き破っていった」と、被爆の瞬間を振り返ります。「浦上の方に新型爆弾が落とされたらしい。姪っ子を探しに行く」という父 親について爆心地へ向かいました。

「数日前にそのあたりに引っ越した幼友達がいて、いても立ってもいられなかった」と高井さん。人混みと煙の中、焦げた死体や血のにおい、助けを求めるうめき声など、想像を絶する光景を目の当たりにしました。

結局、幼友達にも親戚の子どもにも会うことができず、消息をつかめないまま自宅へ引き返すしかありませんでした。帰宅直後、父親は頭痛と吐き気を訴え、 いっしょに行った姉は半月ほど寝こんでしまいました。高井さん自身も、「しばらくの間、下痢が続いた」と証言します。

のちに、「だるくて働けない」と言う父親を助け、一五歳から働きはじめた高井さんを待っていたのは、いわれのない偏見・差別でした。子守りを申し出れば 「被爆者に子守りしてもらうような子はおらん」、魚の干物工場では「食べ物をつくっているところで被爆者は雇えん」と言われました。パチンコ屋の玉磨きの 職場でも、「放射能がうつる」と言われるなど、ひどいいじめに遭いました。

一七歳の時に将来を約束する男性と出会いましたが、相手の親は「被爆者を嫁にはもらえん」と。失意のどん底で、「被爆のことは忘れよう。もう二度と口に しない」と決意して、妹がいた名古屋に移住しました。「私は被爆者ではない」と毎日自分に言い聞かせながら、家政婦として必死に働きました。

|

原爆症認定制度とは |

気持ちが安らぐ日はない

|

| 「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」大阪地裁でも全員勝訴(3月20日、日本原水協ホームページより) |

二三歳で結婚。一男二女に恵まれましたが、またもや被爆者であることを強烈に意識するできごとが高井さんを襲います。

「長女が生後二カ月の時に、一週間ほど茶色いものを吐いたんです。原因がわからず、医師にも私が被爆者だとは言い出せず、『嘘をついて結婚した罰があ たったのだ』と自分を責めました」と高井さん。「被爆したことを忘れようとしても、絶対に忘れられない。気持ちが安らぐ日は、一日たりともなかった」と。 東日本大震災(二〇一一年)の津波の映像を見た際、被爆直後の情景がよみがえって気が動転してしまい、家族に声をかけられたことがきっかけで、周囲に被爆 者であることを打ち明けました。

高井さんといっしょに爆心地に入った姉(81)は、六〇歳で肺がん、六五歳で乳がんを患いました。高井さん自身も、慢性甲状腺炎(橋本病)や白血球減少 症などと診断され、「抵抗力が弱いために、肺炎に何十回かかったかわからない」と話します。

二〇一一年、姉とともに原爆症の認定を受けようと申請しましたが、国は「原爆投下直後に入市した証明がない」などとして、二人とも却下。高井さんは姉と いっしょにノーモア・ヒバクシャ訴訟の原告に加わり、抗議の声をあげています。

被爆者の実態が先

民医連の「原爆症認定に関する医師団意見書」(二〇〇四年)などの作成に携わり、原告側の証人として何度も裁判所に出廷してきた聞間元医師(元・全日本 民医連被ばく問題委員会委員長)は、各地のノーモア・ヒバクシャ訴訟で持ち出されている国側の連名意見書について、「放射線による健康被害が広く認められ るようになれば、原子力政策を推進する障害になる。そんな判決を出すなと裁判官にプレッシャーをあたえるものです」と、そのねらいを指摘します。

連名意見書は、「原爆症認定に関するこれまでの裁判例においては、放射線による健康影響について、国際的に広く認められた科学的知見から、大きく逸脱した判断もみられ」るなどと述べています。

これに対し、聞間医師は次のように反論します。

「国際基準をつくる上で最も重要な役割を果たしてきたのは、広島・長崎の被爆者のデータです。高線量から低線量まで、あれだけ広範囲に多くの方々が被爆 させられたことは他にありませんから。被爆者の実態が先にあって、国際的な認知や基準はあとからついてくるもの。それをあたかも国際的な基準があって、裁 判所がそれに適合しない判決を出しているかのように言いつのるのは、論理が逆さまです」

連名意見書は、「下痢・脱毛・皮下出血などの症状をもって…高い線量の被曝の根拠とすることは、科学的に誤った手法」とまで断言します。これに対しても 聞間医師は、「当時の日米合同調査などから、遠距離で被爆した方や原爆投下直後に入市した方にも下痢などの症状が出たことが明らかになっています。線量の 高低を正確に推定できない以上、被爆者の実態から出発して『被ばくによる急性症状だった』と認定するのは当然のことです」と指摘します。

連名意見書には、原爆投下後の残留放射能の影響を否定したり、「直接被爆による被曝線量については、爆心地からの距離に応じて急激に減少」するとした過去の知見を持ち出すなど、明らかに事実に反する記述があります。

「連名意見書は、出典や根拠も示さずに自分たちの主張を展開し、研究の途上にあることや科学的な結論が出ていないことを、『国際基準が認めていない』と 断定しています。大変ずさんで、科学的とは言えません」と聞間医師。

聞間医師は、全日本民医連被ばく問題委員会の医師らと「反論意見書」を準備しています。

援護法の趣旨活かして全面補償を

反故にされた「確認書」

原爆症の認定基準は、二〇一三年末にも改定されました。「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」(二〇〇九年、当時は麻生太郎首相) を出発点に設置された「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」での議論を反映したものです。それによると、直接被爆者の心筋梗塞・甲状腺機能低下症など の非がん疾患は、爆心地から二キロ以内、白内障は一・五キロ以内など、認定対象を限定。入市被爆でも、心筋梗塞・甲状腺機能低下症などの認定条件を「爆心 地から一キロ以内に翌日までに入市」と限定し、白内障をはずしました。

「原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会」の事務局長を務める宮原哲朗弁護士は、「厚労省は、昨年末に改定された認定基準に適合する原告を原爆症と認定す る一方で、それ以外の原告とは徹底的に争う姿勢に出ています。連名意見書は、その姿勢を後押しするために提出されたものです」と。

あくまで原爆症の認定者数を抑えようとする厚労省に対し、宮原弁護士は「今までの裁判で、なぜ圧倒的に原告側の主張が認められてきたのか、よく考えてほしい」と苦言を呈します。

「放射線の人体にあたえる影響については、科学的に未解明であることが大前提です。その中でも入手可能な記録・データを手がかりにして、裁判所は被爆者 援護法(一九九五年施行)の趣旨に沿って、被爆者を救済する方向で事実を拾いあげて認定してきました。原爆による被爆は、それまで人類が経験したことのな かった未曾有の体験です。暮らしていた地域や社会が完全に壊され、家族・人間関係が壊され、その後の暮らしは経済的にも精神的にも大変な苦難を強いられま した。被爆者であれば放射能による何らかの影響を受けているわけで、それを十全に補償しようというのが援護法の趣旨なのです」

宮原弁護士は、認定基準を廃止し、全被爆者を対象にした補償制度(図)が必要だと訴えます。

訴訟は未来への架け橋

高井さんは、「『被爆三世の私は子どもを産めるのかな』と孫娘に言われたことがある。返す言葉がなかった」と、涙ながらに語ってくれました。六九年経っても癒えない心身と、世代を超えて引き継がれていく不安。国は被爆者の苦しみに正面から向きあうべきです。

「ノーモア・ヒバクシャ訴訟は、放射線による被害の残虐性を訴え、核兵器廃絶や原発廃炉など、人類の未来にも関わる意義あるたたかい」と宮原弁護士は語 ります。聞間医師は「原爆症認定に対する国の姿勢をあらためさせることが、福島第一原発事故による被害を補償させていく上でも重要な鍵になる」と力を込め ました。

文・武田力記者

写真・酒井 猛

いつでも元気 2014.12 No.278

- 記事関連ワード

- 症状