いつでも元気

2013年3月1日

特集2 脳卒中 高血圧の予防と治療が大切

|

| 北原 正和 長野・健和会病院 (脳神経外科) |

脳卒中とは

脳卒中は脳の血管の病気です。血管が詰まって脳に血液が流れなくなる虚血性脳卒中と、血管が切れて出血する出血性脳卒中があります。虚血性脳卒中は通常「脳梗塞」と呼ばれるもので、症状が一時的で回復する「一過性脳虚血発作」もあります。

出血性脳卒中には「くも膜下出血」と「脳内出血」があります。最近の日本の統計では脳梗塞が約70%を占め、続いて脳内出血17%、くも膜下出血6・5%、一過性脳虚血発作6%と続きます。このように虚血性脳卒中が全体の4分の3を占めています。

脳卒中の原因は

■脳梗塞・一過性脳虚血発作の原因

脳梗塞の原因には、大きく二通りあります。一つは脳や頸部の動脈の動脈硬化が進行して血流障害を起こすもので、「ラクナ梗塞」「アテローム血栓性脳梗塞」と呼ばれるものが含まれます。

もう一つは心臓の不整脈や弁の異常などで心臓内に血栓ができて、それが脳の動脈に詰まる「心原性脳塞栓症」と呼ばれるものです。不整脈のなかでは心房細 動が特に血栓ができやすいもので、75歳以降に多くなります。80歳以上の脳梗塞では心原性脳塞栓症がいちばん多くなります。

一過性脳虚血発作は、血流の再開とともに症状がおさまるのもので、脳梗塞の前ぶれです。

■脳内出血の原因

脳内出血の原因は高血圧が最も多く、そのほかに脳血管異常(脳動静脈奇形、もやもや病など)が原因となります。40?50年前までは脳卒中のうち脳内出 血がいちばん多いとされていましたが、高血圧治療の進歩・普及により発症数は減少しました。しかしながらこの20年間は横ばいで推移しており、なおいっそ う高血圧治療を普及させることが必要です。

■くも膜下出血の原因

くも膜下出血の原因は約90%が脳動脈瘤からの出血です。脳動脈瘤とは、動脈の壁が弱くなった部分に圧力がかかってふくれ、こぶのようになるものです。 脳底部(脳の底)の太めの動脈にできることが多く、通常は5~10ミリ前後の大きさです。最近、日本国内では7ミリ以上になると出血率が高くなるとの調査 結果が報告されました。

|

症状・後遺症について

死亡原因に占める脳卒中の割合は以前よりは大分少なくなっています。これまではがん、心臓病に次いで3番目でしたが、2011年(平成23)の統計では 肺炎の方が多くなり、4番目になりました。しかし介護が必要となる原因では脳卒中が40%、寝たきりとなる原因では25%を占め、圧倒的に第1位です。

■脳内出血、脳梗塞の症状

脳内出血、脳梗塞の主な症状は運動麻痺(歩けなくなる、力が入らなくなる)、知覚障害(痛み、しびれ、体の感覚がなくなるなど)、言語障害(ろれつがま わらない、言葉が理解できないなど)で、突然症状が現れるのが特徴です。脳は部位によってはたらきが分かれているので、視野が半分欠ける視野欠損やめま い、吐き気が主な症状として現れる場合もあります。

一過性脳虚血発作では、このような症状が24時間以内(通常15分以内)に消失します。この中には片側の目が急に見えなくなる「一過性黒内障」と呼ばれる病気があります。

これは目の網膜の一時的な血流障害で、頸動脈狭窄が原因です。前述のとおり、一過性脳虚血発作は大きな脳梗塞の前ぶれですので「症状が消えたから大丈夫」と思わず、すぐに脳神経外科や脳卒中専門医を受診してください。

■くも膜下出血の症状

くも膜下出血では、突然、上背部から後頸部、後頭部にかけて激痛が起こります。吐き気や嘔吐を伴うことが多く、重症の場合には意識がもうろうとします。 軽症の場合は、後頭部が重苦しい程度のこともあります。くも膜下出血は原因となる脳動脈瘤の治療をしないと出血を繰り返す危険が高く、出血を繰り返すと寝 たきりや死亡の原因となります。症状が軽くても突然発症する頭痛は、くも膜下出血の可能性があるので、注意しましょう。

治療法について

■脳梗塞の治療

いちばん注目されている治療法は、脳梗塞の超急性期(ごく初期)に実施するt-PA(組織プラスミノゲンアクチベータ)治療です。これは脳動脈に詰まった血栓を強力に溶かす作用のある薬剤を使った治療法です。

早期に脳の血流を回復させて重度の脳梗塞に陥らないようにするもので、発症後3時間以内に投与を開始することが定められています。日本では2005年(平成17)10月に保険適用となり、現在は全国で一カ月約400~500人の患者さんに用いられています。

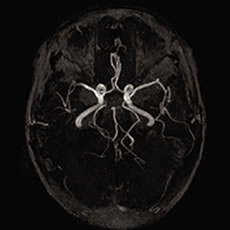

以前はカテーテル(管)を脳の動脈に挿入して薬剤を注入していましたが、この治療はカテーテル操作などの治療技術習得が必要なため、限られた施設でしか 治療できませんでした。t-PAは通常の注射(静脈内投与)で治療が可能であり、特殊な技術が必要ないのも特徴です。図1はt-PAによる回復例です。

|

| 図1)t-PA投与後のMRA。 右中大脳動脈が再開通して末梢部が摘出されている |

しかし脳梗塞が進行した状態で脳動脈に詰まった血栓を溶かすと、血流が再開したときに脳梗塞で血液が行き届いていなかった脳組織に負荷が加わり、脳が腫 れたり、出血を起こす危険があります。そのため、投与する際の基準は「発症3時間以内に投与」と厳格に定められています。

なお、その後の研究でCTやMRIの画像診断、脳出血などの合併症がないことの基準を満たせば、発症後4時間半までは治療効果が期待できることが報告さ れました。日本でもこれらの基準を満たせば「発症後4時間半まで投与できる」ことになり、昨年10月から適用されています。

脳梗塞は、発症後できる限り早く治療を開始することが、症状の早期回復や後遺症の軽減につながります。「もしかしてこれは脳梗塞かもしれない」と思ったら、「ちょっと様子をみよう」ではなく、すぐに専門医を受診してください。

また脳梗塞では原因に合わせた治療薬が必要です。血液を固まりにくくするために、動脈硬化が原因であれば抗血小板剤と呼ばれる薬や、心原性脳塞栓症では心臓内の血栓予防のため抗凝固薬が必要です。

抗凝固薬にはワーファリンという薬がありましたが、定期的に採血して効果を確認しながら容量を調節する必要があります。また、効果を弱めてしまうため、納豆を食べられないという制限もあります。最近では新しい作用の抗凝固薬も発売され、薬の選択の幅が増えています。

■脳内出血の治療

出血の大きさや出血した箇所、年齢、全身的な基礎疾患(たとえば肝硬変や腎不全)によって、内科的治療か外科的治療のいずれかを適用します。最近の統計では外科的治療が必要となったものは脳出血全体の約15%で、ほとんどは内科的治療が適用されています。

内科的治療では、出血が拡大しないように血圧をコントロールし、脳が出血で圧迫されている場合には圧迫を軽減する注射薬を投与します。

外科的治療は、脳内の血腫(血の固まり)を除去して出血した箇所を止血する手術や、脳出血に合併した水頭症(出血のために流れが障害された髄液が脳の中 にたまった状態)に対する手術があります。血腫を除去するため、従来は開頭手術をおこなっていましたが、最近は脳の中を見る内視鏡が開発され、小さな穴を あける穿頭術という手法で血腫を除去する方法が増えてきました。

■くも膜下出血の治療

原因となる脳動脈瘤の処置をして、再出血しないようにする手術が基本の治療です。昏睡状態のような重症の場合、心臓や肺に重度の合併症があり、麻酔が困難な場合などを除いて、なるべく早く(72時間以内)手術することが推奨されています。

脳動脈瘤に対する外科的治療には二通りあります。一つは開頭手術で、脳動脈瘤にクリップをかけるクリッピング手術。もう一つは動脈内に特殊なカテーテルを挿入してコイルで動脈瘤を内側から閉塞させる血管内手術です。

脳動脈瘤の部位、形などからどちらの手術が適するか判断しますが、カテーテルやコイルが改良され、年々血管内手術の件数が増えています。

■リハビリテーション

治療がひと段落すると、次はリハビリテーションをおこないます。治療後、寝たままの状態では筋肉が萎縮する(廃用性筋萎縮)原因となるため、いずれのタイプの脳卒中でも機能回復のためには発症早期からのリハビリテーションが重要になります。

また、早期の離床をすすめることで、関節がかたくなったり、深部静脈血栓症(脚の血行が悪くなることで静脈がつまる)、褥瘡(圧迫などで血行が悪くなり 皮膚組織が壊死すること)、肺炎、尿路感染症などの予防につながります。これらの合併症を予防することが、脳卒中からの機能の回復の助けになります。

脳卒中の予防について

脳卒中は冒頭で触れたとおり、運動麻痺、知覚障害、言語障害などの後遺症が残り、寝たきりになる可能性のある病気です。予防に勝る治療はありません。

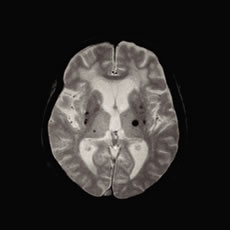

|

| 図2)MRIの画像。脳内に黒い点状の所見(脳内出血の痕)を多数認める |

脳卒中の予防は、動脈硬化を予防することです。動脈硬化の原因には年齢や遺伝的要因もありますが、高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙、肥満など、生活改善で予防できる要因も多くあります。

脳卒中は、特に高血圧が大きな要因です。高血圧を放置している方の脳のMRIでは、微小脳出血という小さな脳内出血の痕をたくさん認めることがあります(図2)。 これは脳内の細い動脈の動脈硬化が進行して、血液が漏れ出したものです。このような症状の方は近い将来、脳出血や脳梗塞になる危険性が高いことがわかって います。また微小脳出血がたくさんあると認知症の原因になるとも言われています。高血圧以外に糖尿病や脂質異常症(高脂血症)もある方はさらに脳卒中を起 こす危険が高いので、しっかり治療することが大切です。

血圧の目安は、現在は家庭血圧がいちばんの基準となっています。家庭血圧とは、朝起床後1時間以内でトイレを済ませた後と夜寝る前に、数分間座って安静にした時に測った血圧のことです。

基準は125/80(mmHg)未満が正常で、135/85(mmHg)以上は高血圧です。ずいぶん基準値が低いと思われるかもしれませんが、脳卒中や 心筋梗塞の発症予防の調査からこのような値が定められ、世界基準となっています。脳卒中の予防のためにぜひ血圧を測っていただきたいと思います。

また、健診は早めに危険因子を発見することができるので、定期的に受けることが大切です。たとえば心電図で心房細動が見つかった場合には、心原性脳塞栓症の予防のため、抗凝固薬の投与が必要になることもあります。

脳卒中の再発予防では、より厳格な生活管理が必要です。食事の塩分やバランスに注意し、禁煙することが重要で、お酒は毎晩であれば半合程度にしましょう。しっかり治療をうけて薬の飲み忘れがないよう気をつけて、定期的に検査も受けるように心がけましょう。

イラスト・井上ひいろ

いつでも元気 2013.3 No.257

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。