いつでも元気

2024年6月28日

スラヴ放浪記 レムコ人の墓標 少数民族の悲哀

文・写真 丸山美和(ルポライター、クラクフ市在住。ポーランド国立ヤギェロン大学講師)

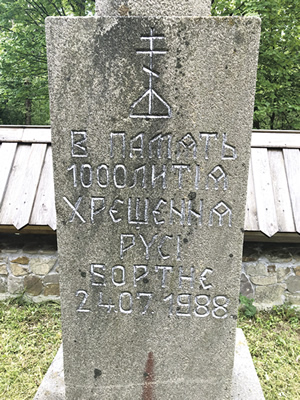

レムコ語が刻まれた石碑

連載はこれまでスラヴ圏の陽気な人々の生活を紹介してきたが、

今回は悲しい歴史の断片が垣間見える場所を訪れてみた。

夏がやって来る。スラヴ地方は日中の気温が高いが、朝晩は上着なしに過ごせない。気温は高くても湿度は低くカラッとしており、天気もほぼ安定。ツーリングを楽しむのに最適の季節だ。

筆者の知人のミハウにある日、バイクのツーリングに誘われた。ポーランドの高速道路「アウトストラーダ」は、一部を除いて通行料が無料。普通車や二輪車の最高速度は140キロだ。都市部を除いて交通量が少なく、道路が直線で視界は広々。こちらの車はとんでもないスピードで走る。

ミハウは追い越し車線を150キロ超のスピードで飛ばし、ポルシェも追い越す。口から心臓が飛び出そうになるのをこらえながらしがみついていると、高速道路を降りて山間地に入り、スロバキア国境に向かって行く。出発から2時間半後、小さな村の教会の前で停まった。

「教会の中から歌声が聞こえるだろう?行ってごらん」とミハウ。「その歌はポーランド語でもスロバキア語でもなく、ウクライナ語でもない。レムコ語だよ」。

その後、スロバキア国内に入ると、道路標識にポーランド語が消え、代わりにスロバキア語とレムコ語が現れた。「国の言語よりも、土地に住む住民の言語を尊重している」とミハウが説明する。

再びポーランドに入り、かつてレムコ人が住んでいた場所に案内された。野草が生い茂り跡形もない。筆者の自宅は栃木県にある。ふと、足尾鉱毒事件で廃村になった旧谷中村※を思い起こした瞬間、ミハウが言った。「ポーランドのレムコ人の集落はほとんど消滅した。彼らは強制移住させられたのだ」。

ポーランドとウクライナ、スロバキア、ルーマニアにまたがるカルパチア山脈一帯には、複数の少数民族が暮らしている。東スラヴ民族の「レムコ人」は、第二次世界大戦まで10~15万人居住し、そのうち8万人がポーランドに住んでいた。レムコ人はウクライナ語に近い独自の言語を持ち、中世からコミュニティーを営んでいた。

ところが第二次世界大戦後、ポーランド政府は国内のレムコ人に激しい弾圧を加え、強制移住させたのである。

当時のポーランドは隣国ウクライナと大きな問題を抱えていた。第二次世界大戦の最中、ポーランド南東部のヴォルィーニ地方で、ウクライナ人が民族浄化を理由にポーランド人を大量虐殺した。戦後もポーランド国内ではウクライナ民族主義組織が活動し、それを支援していたのが、ポーランド在住のウクライナ人やレムコ人とみなされたのである。そこで政府が武力をもって行ったのが、のちに「ヴィスワ作戦」と呼ばれる、ウクライナ人やレムコ人のコミュニティー解体だった。

解体は乱暴を極めた。ある日突然集落に踏み込み、「数時間以内に荷物をまとめて外へ出ろ」と命令。住民が自宅を出ると、そのままポーランド西部や北部に移送した。その数は約3万人から3万5000人と推計される。

さらに、主にポーランド東部や南部に住んでいた約14万人のウクライナ人も、ウクライナへ国外追放された。その際、少なくない数のレムコ人も、ウクライナへ去ったという。現在、ウクライナにはポーランドから逃げた

レムコ人の子孫が、約9万人生存しているといわれる。

数年後、ポーランドの政策が緩和され、ごく一部のレムコ人が帰還した。筆者が最初に訪れた教会に集まって

いた人々は、その末裔(まつえい)だったのだ。しかし、ほとんどのレムコ人は帰還しなかった。

ミハウにレムコ人の墓地へ案内してもらった。草が生い茂る中、粗末な墓標が立ち並ぶ。ある一族の墓石に目が留まり、その文字を追うと、生涯を終えた場所が世界各国に散らばっていることが分かった。過酷な運命が刻まれた、悲しい墓標だった。

※ 足尾鉱毒事件は明治時代に栃木県と群馬県の渡良瀬川周辺で起きた日本初の公害事件。政府は鉱毒被害の対策として谷中村地域(栃木県)を遊水地とし1906年に廃村になった

いつでも元気 2024.7 No.392

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。