けんこう教室 熱中症

今年も暑い夏になりそうです。

熱中症の症状や対処法、予防策などについて、

西淀病院(大阪市)地域総合内科の大谷紗代医師の寄稿です。

大阪・西淀病院

地域総合内科

大谷 紗代

原因

人間の身体は気温が上がると汗をかき、皮膚の血管を拡張させて熱を外へ逃がすなど、自然に体温調整を行っています。しかし環境や行動、身体の状況によっては、その体温調整の仕組みが崩れてしまいます。

環境面のリスクとして「気温が高い」のほか、「湿度が高い」「風が弱い」などの状況が挙げられます。行動面では激しい運動や労働のほか、長時間の屋外作業、水分補給ができない状況などがあります。身体面では高齢者や乳幼児、肥満や体調不良の方のリスクが高くなります。

見落としがちなのが、環境の急激な変化に身体が対応できないこと。初夏の急な暑さや梅雨の晴れ間、梅雨明けや夏休み明けなど、体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇するときは特に危険です。

症状と対処法

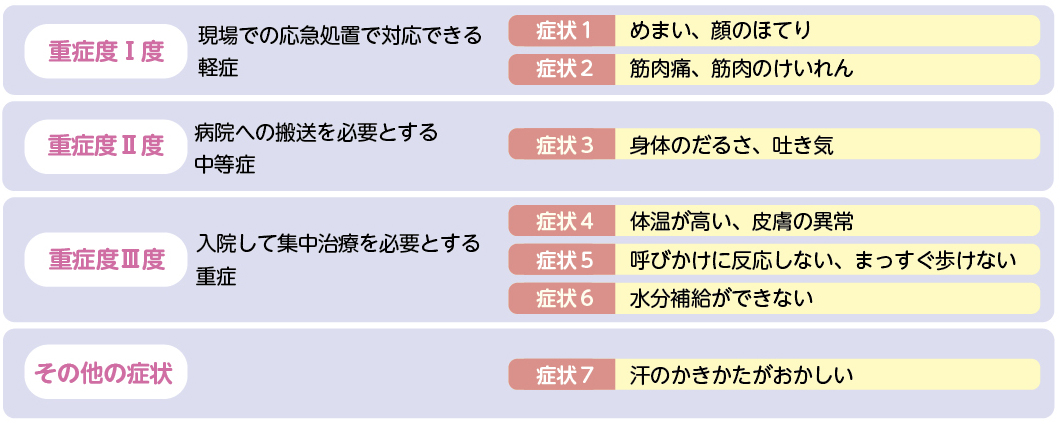

熱中症の症状は多岐にわたります。それぞれの症状に応じて、おおむね重症度Ⅰ~Ⅲに分けられます(資料1)。ただし、症状が軽くても油断は禁物です。具合が悪い状態が続く場合は、無理せず医療機関を受診してください。

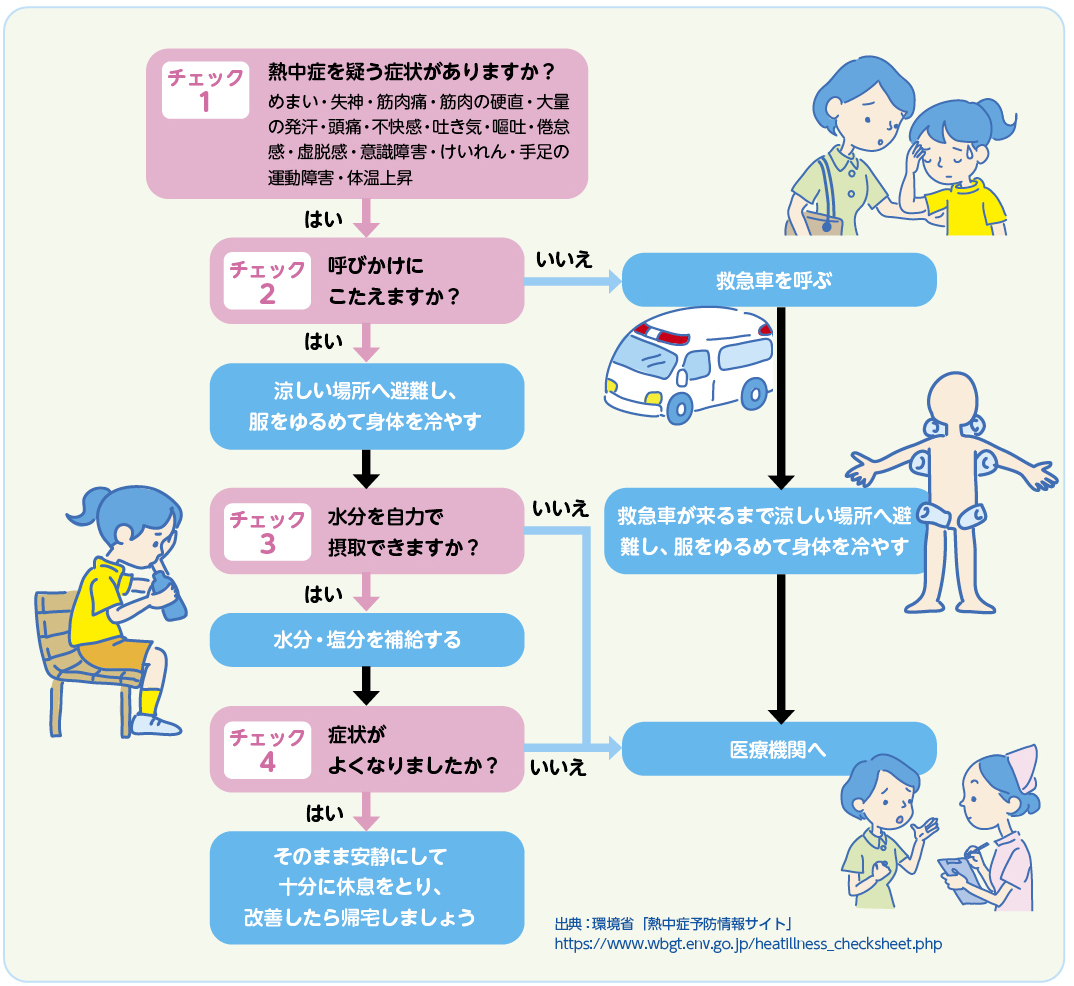

熱中症の応急処置について、環境省のフローチャートを資料2(8ページ)に示しました。

熱中症を疑ったときは、フローチャートのような手順で対処してください。大事なポイントは以下の4点です。

① 意識はありますか?(意識がなければすぐに救急搬送)

② 涼しいところで衣服をゆるめて、身体を濡れタオルや氷のうなどで冷やす

③ 水分(+塩分)を摂取する(難しければ救急搬送)

④ 症状が改善したら帰宅可能で、改善しなければ医療機関を受診(症状が改善しても不安な場合は、医療機関を受診する。医療機関では全身の冷却、失われた水分や電解質を補う点滴などを行う)

予防策

個人でできる予防策として、次に挙げる3点を意識しましょう。

① 暑さに負けない身体づくり

適度な運動とバランスのとれた食事のほか、十分な睡眠をとることが重要です。のどが渇いていなくてもこまめに水分をとり、大量の汗をかいたときには塩分も補給します。

② 環境の工夫

室内を適度に涼しくした上で、気温と湿度を適宜確認しましょう。室温28℃以上、湿度70%以上で熱中症のリスクが高まります。通気性のよい衣服を選ぶことも大切です。

③ 暑さから身を守るアクション

炎天下での運動は避けるべきですが、短時間の外出でも飲み物や帽子を持ち歩き、こまめに休憩をとりましょう。

高齢者は特に要注意

昨年5~9月の全国における熱中症による救急搬送者数は9万1467人でした。前年よりも約2万人増えています。

年齢区分では高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順です。発生場所では住居が最も多く、4割を占めました。

私も経験上、屋内で熱中症になった方を多く診ています。エアコンの風が苦手だったり、昨今の物価高や公共料金の値上げも影響し、暑くても冷房機器を利用せずに過ごしている方がたくさんいらっしゃいます。年齢を重ねると暑さを感じにくくなり、熱中症の危険に気付けないこともあります。日ごろから気温や湿度を意識して過ごしましょう。

とりわけ認知症の方は暑さに気付きにくく、夏でも冬のような衣服や毛布などの寝具を使っていることがあります。ご本人が気付くのが難しければ、ご家族やご近所、友人同士で声をかけあって対策しましょう。

暑い夏をみんなで元気に過ごすために、お役に立てば嬉しいです。

資料1 熱中症の症状

資料2 熱中症の応急処置

いつでも元気 2024.7 No.392