いつでも元気

2024年5月31日

けんこう教室 女性の健康と権利

女性の一生を心と身体の両面から総合的に支える女性総合診療。

診療に欠かせない基本的人権の視点について海と空クリニック京都駅前の池田裕美枝院長に寄稿していただきました。

海と空クリニック京都駅前 院長

日本産科婦人科学会認定専門医

日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医

池田 裕美枝

7人の子どもを産み育て戦時中を生き抜いた祖母、「嫁」としての役割を押し付けられて苦しんだ母、そして自分の職業を自分で選択した私―。女三代、こんなに生き方が変化した時代はそうそうないだろうし、これを医療の立場から見つめるのはちょっと面白いかもしれない。そんな興味から、私は女性総合診療を目指しました。

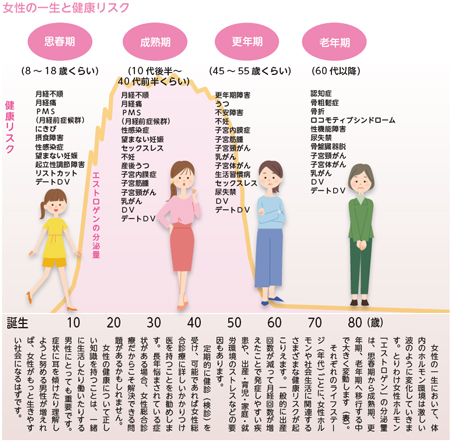

女性総合診療とは、身体の性別、ジェンダー ※1 といった視点で健康や「well-being」 ※2 を見つめ直す総合医療の一つです。臓器別に専門分化した診療とは異なり、女性の一生を心と身体の両面から総合的に支えることを目標にしています。

※1 社会通念や慣習などによって社会的・文化的につくられた性別

※2 身体的・精神的に健康な状態であるだけでなく、社会的・経済的にも良好で満たされている状態

国際的に認められた権利

女性総合診療を実践する上で欠かせないのが「SRHR」(Sexual Reproductive Health and Rights)の視点です。SRHRは「性と生殖に関する健康と権利」と訳されますが、正直、とても分かりにくい日本語だと思います。少し紐解いて説明させてください。

1970年代、国際社会は人口爆発に怯えていました。人口が増えると食料難になり、貧しさから争いが起こり、個々の安全と健康が脅かされる。人口を減らさなくては。子どもが産まれすぎないようにしなくては―。

そんな発想から、国連でも子どもの数に応じて税率を変えるように各国にアドバイスしたり、避妊具の使用に関する教育や指導が取り組まれました。

でもそれでいいの? これは民主的な取り組みと言える? ひとりひとりの国民は、国のために子どもを産むの? そんなふうに、人口政策へのアンチテーゼ(対抗)として生まれた言葉がSRHRです。

子どもを「産む」「産まない」を社会が個人に押し付けるのではなく、ひとりひとりが「産みたい」「育てたい」と思った時にそうできるように社会の側が変わっていこう。すべての人が互いに尊重し合うパートナーシップ構築のスキルを身につけるとともに、自分の心と身体が健康でいられるための科学的知識やサービスを得られる社会を作っていこう。

このような考え方の変化を反映して、1994年にカイロで行われた国際人口開発会議でSRHRが提唱されました。SRHRを基本的人権とした「カイロ行動計画」は、日本を含む179カ国が合意して採択されました。

身体の尊厳を守る

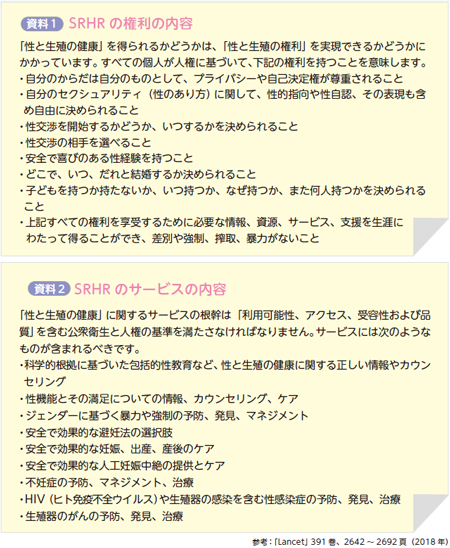

2018年に医学雑誌「Lancet」に掲載されたSRHRの権利とサービスの内容を資料1と資料2に示しました。私たち産婦人科の医師はもちろん、保健・医療に従事するさまざまな人の仕事がSRHRを守ることにつながっていると思います。

SRHRの中核にある「Bodily Autonomy」も、ぜひ理解していただきたい概念です。「からだの自己決定権」と訳されますが、正確なニュアンスが伝わらないため、ここではBodily Autonomyとそのまま書きます。

例えば、南アジアのある村に住む10代の少女が家族のためにお金持ちの50代男性との結婚を決意する時、それを一応「自己決定」と呼ぶことはできるかもしれません。しかし、Bodily Autonomyは侵害されている可能性があります。なぜなら、少女がその男性との性交渉を心から望んでいるのか疑問だからです。

Bodily Autonomyとは、自分の心と身体の声を聞いて、それを大切にした行動ができること。身体の尊厳、心と身体の一体性のことを言います。

私たちの社会では、Bodily Autonomyという概念の浸透が、少し難しいのかもしれません。子どもの頃から空気を読んでワガママを抑えることを教えられ、大人になっても〝滅私奉公〟で社会に献身することが美徳とされる社会です。しかし、身体のこと、生殖のことに関しては、Bodily Autonomyの尊重なしに健康はあり得ません。

本当の「自己決定」

自分の心と身体の声をじっくり聞くこと。自分の身体は自分のものとして尊厳を守られているという感覚の中で医療や健康に関する選択をしてこそ、「調子のいい状態」に向かって進めるのではないでしょうか。

性と生殖に関することを自分で決めるのは、基本的人権の一部です。医療はそのための選択肢を提供しなければなりません。私たち医療者は〝管理者〟ではなく〝支援者〟として、患者さんの心と身体の声をじっくり聞き取ることが、今の日本社会では特に大切なのだと思います。

いつでも元気 2024.6 No.391

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。