医師も人間です 医療現場の人権守る 医師増員と真の働き方改革を

2024年度に迫った医師の働き方改革。医師の労働制限で、地域医療崩壊の危機とも報道されるなか、全日本民医連は第45期第3回評議員会方針で、医師増員と真の働き方改革の実現を訴え、「医師・医学生署名をすすめる会」を結成して医師増員をめざす署名を始める予定です。地域医療と医療現場を守るため、必要な運動を取材しました。(稲原真一記者)

現場の悲鳴

「やはり根本的に医師が足りない、これが現場の悲鳴」と話すのは、全日本民医連医師部部長の山田秀樹さん(医師)。来年4月に実施が迫る医師の働き方改革は、日当直の厳格化や時間外労働の制限などが盛り込まれ、多くの医療機関が対応に追われています。しかし、制限するとされる時間外労働も年間960時間で、条件を満たせば1860時間という異常な長時間労働を合法化する内容。夜間に行う救急や患者対応を労働時間にカウントしない宿日直とし、違法な労働を国が推奨するような事態も起きています。山田さんは「いま声をあげなければ、名ばかりの宿日直や過労死水準の2倍の時間外労働を是認することになる」と危機感を強めます。

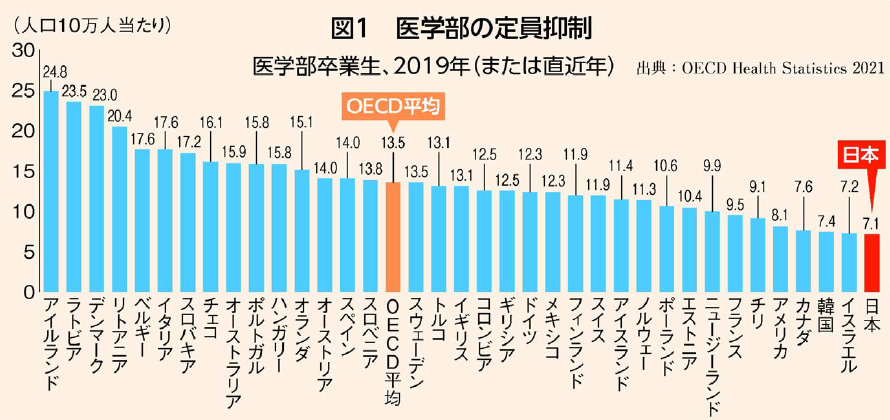

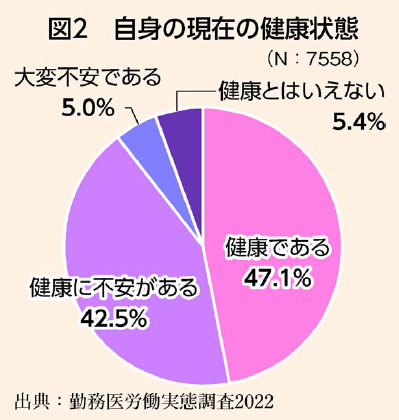

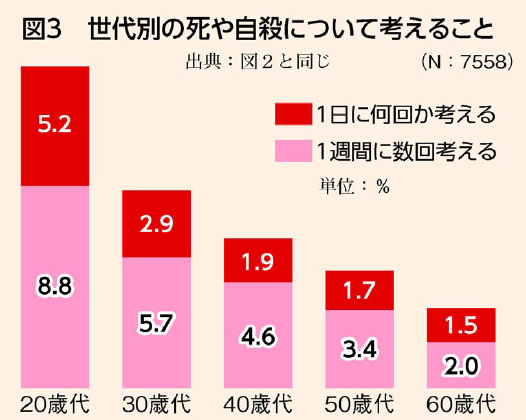

現在、人口比で見た日本の医学部卒業者の数はOECDで最下位(図1)。厚労省の調査では、病院勤務医の4割に当たる約8万人が、年間960時間以上の時間外労働を行い、うち約2万人が1900時間以上の時間外労働をしています。全国医師ユニオンの勤務医を対象にした調査では、月の休日が1日もないとの回答が5%、約5割が自身の健康に不安を感じています(図2)。「死や自殺について考える」との回答は7%で、とりわけ20代では14%という危機的状況です(図3)。

昨年5月に神戸市の26歳の専攻医が自死した事件では、亡くなる直前の月の時間外労働が約200時間だったとの報道も。また、大学病院が制度対応のため派遣医師を引き揚げた影響で、新潟県糸魚川市に出産施設がなくなることが、今年7月の朝日新聞などでも大きく取りあげられました。

医療へのアクセスは人権

日本弁護士連合会は、今年10月に行った第65回人権擁護大会で、「人権としての『医療へのアクセス』が保障される社会の実現を目指す決議(※)」を発出。決議にかかわった弁護士の村上晃さんは、「コロナ禍でお金や地位があっても医療にかかれない事態が現実化した。医療を受けられることは当たり前ではなく、人権問題だと提起した」と言います。

決議では、1980年代から続く日本の医療費抑制政策の問題点を鋭く指摘しています。医師や看護師、保健所の不足が、医療へのアクセスを阻害していることも明らかにし、「過疎地域を中心とした医師・看護師等の不足や偏在の解消、その労働環境の改善を図るために更なる施策を講じること」を求めています。

「決議では患者のアクセス権を中心に言及したが、もう一つの論点が医療従事者の権利だった」と村上さん。「私たち弁護士も、医療従事者の置かれた状況を人権侵害とはすぐに認識できなかった」とふり返ります。

医療従事者の権利に着目したきっかけは、準備段階で訪れた医療機関でのヒアリング。過疎地域で地域医療をささえる医師から、「働き方改革がはじまるが、どうしたら法律に違反せず、これまで通り働けるか」と聞かれ、「私たちとは発想が逆だ」と驚きました。「このままではこの人たちは闇のなかで、いのちを削ってでも働き続ける。誰かが代わりに言わなければ」との思いから、決議で医療従事者の置かれた状況を強調することを提案しました。

11月5日に行われたドクターズ・デモンストレーションのシンポジウムでも「患者と医療従事者、2つの人権を守る視点が必要」と訴えました。

※ 決議の内容は下記のQRコードを参照

多様性を認め合う働き方へ

一方で、全日本民医連理事の吉岡モモさん(医師)は「世代やジェンダーによる働き方への意識の差はかなり大きい」と指摘します。学生時代から医学生運動にとりくみ、入職後に仕事も民医連運動もがんばっていた女性医師が、出産や育児を機に活動から離れていくことや、時にはジェンダーの問題を発信しても周囲に受け入れられず、民医連を去る人も見てきて、疑問を感じていました。

吉岡さん自身、以前は「子を産み、育てられないと、女性として一人前ではない」と思っていました。小児科の専門研修を終えた後に結婚し、妊娠時には復帰時期を迷いましたが、出産後3カ月で復帰。「周りから答えありきで結婚、出産、交際など聞かれることで傷ついてきた。聞かれた方がどう感じるか、正解はなく個人の自由だと知ってほしい」。1年以上現場を離れた女性医師の大変な状況もみて、職場で病児保育なども充実させましたが、そこまでして働きたいのか、という視線もあると言います。

パート医師にはシングルで子育て中の女性、パートナーの理解がなくワンオペ育児の女性、介護をしている若い男性もいます。そうしたさまざまな立場の医師が、過酷な現場をささえています。

山田さんは「医師増員だけでなく、ジェンダー不平等、パターナリズム、ハラスメントなど、組織内部の課題にもとりくむ時期に来ている」と言います。「私の世代は『寝ずに働くのが美徳』という価値観で育った。医師とはこうあるべきという思い込みが、国のすすめる、ケアと両立しない長時間労働を容認し、女性やケアを担う人の犠牲を見過ごしてきた。意識変革は、私たちの世代こそやる必要がある」と指摘します。

「医師も人間です。仕事や民医連運動も大事だけど、私は家族との時間も大切にしたい」と吉岡さん。「今の普通に働くことが罰と感じるような環境では、現場の医師は増えない。だから医師増員は絶対に必要。同時に“働きやすい職場”という抽象的な言葉ではなく、多様な世代や立場の声を聞き、具体的に私たちが守るべき権利は何かの議論も必要です。民医連はその声を聞き、変われる組織。現在進行形で内部から変えていくことにワクワクしている」。

当事者を先頭に人権の視点で共同を

吉岡さんの勤務する愛知・名南病院では負担軽減のため、外来などで一定周知の上、夜間診療を、時間をくり上げて週2日に減らしました。しかし、地域からは「なぜ減らすのか」という声が。地域住民にも、現場の大変さが伝わっていないのが現状です。

村上さんは「国による分断のもと、患者と医療従事者の権利は対立させられてきた。しかし、患者の人権を医療従事者の犠牲でささえることは、すでに限界を超えている。どちらも同じ守るべき人権という視点で、対立ではなく共同する運動が必要」と呼びかけます。

この間、女性の入試差別、LGBTQ理解増進法、入管法など、当事者の声が社会を動かしてきました。山田さんは「運動をつくるためには、当事者である医師が先頭に立って、現場の実情を伝えなくてはいけない」と訴えます。また日当直や会議の時間設定などを見ても、医療現場の労働条件や習慣は、医師を基準にしているものが多くあります。「医師労働が改善されれば、医療業界全体の労働環境の改善にもつながるはず」。

人間中心の社会へ

山田さんは「医師増員のない、いまの働き方改革は、国の医療費抑制政策の一環でしかない。地域医療の縮小だけでなく、十分な処遇を保障できなければ、医師の確保や養成もできず、経営困難に陥る医療機関が出る」と警鐘を鳴らします。国は「お金がない」「経済の足かせだ」と社会保障費を削減しますが、軍事費や経済対策には何十兆円という巨額の予算をつけています。「社会保障は憲法で定められた国の責任。さらに公共投資と同様、経済政策と対立するものではないと、エビデンスを持って社会保障の拡充を訴えることが大切」と村上さん。

全国の知事が医学部定員削減に待ったをかけたり、教員や保育士の労働環境が社会問題として注目されるなど、状況は変わってきています。山田さんは「日弁連から声があがったように、人権、社会保障という共通の課題で、より広範な人たちと手を結べる展望が見えた。新たな署名をはじめ医師増員の運動でも、多くの職員とさまざまな学習機会をつくり、個人の意識改革、民医連の組織変革、そして日本の社会変革をいっしょにすすめたい」と呼びかけます。

(民医連新聞 第1796号 2023年12月4日・18日合併号)