生きる気力が湧いた 介護認定申請のなか原爆症認定つながる 長崎・香焼民主診療所

SDHの視点で介護保険申請の準備を行うなかで、原爆症認定条件に該当することに気づき、原爆症認定につながりました。長崎・香焼(こうやぎ)民主診療所を取材しました。(長野典右記者)

気になる患者として

「3年ほど前から、Aさんの衣服が気になっていたことがきっかけだった」と語るのは看護師長の土屋由紀子さん。同診療所にある「気になる患者フローシート」とSVS(social vital sign)アクションシートを活用して、Aさんの状況を情報収集しました。

Aさんは84歳で独居、近くの造船所でトレーラーの運転手として70歳まで勤務していました。18歳の時、被爆者健康手帳を取得。自宅の浴場は使えない状態で、入浴は近くの健康ランドを使用し、転倒をくり返していました。

Aさんに、ADL改善や転倒防止のために、リハビリの必要性を説明しました。「受診ごとに根気強く働きかけを行い、信頼関係をつくっていった」と土屋さん。リハビリの必要性と介護申請を再度説明し、Aさんはようやく同意、要支援1の認定となりました。

紙カルテに被爆情報記載

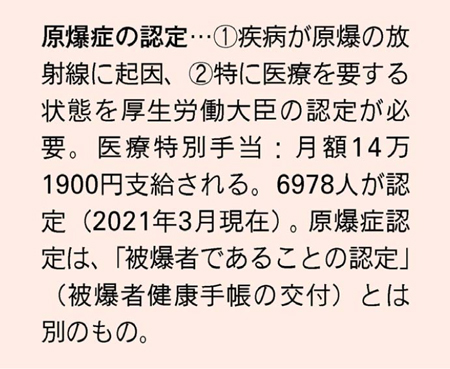

介護申請のため、電子カルテ導入前の情報を紙カルテから収集しようとしたところ、6歳の時に爆心地から2・6kmの長崎市片淵町で被爆し、悪性腫瘍罹患(りかん)歴があり、原爆症の認定条件に該当することに、所長の山道和則さんが気づきました。

被爆当時、Aさんは、「実家の近くの空き地で5~6人の上級生といて、上級生はまき割をしていた」「『飛行機がきた。逃げろ』と言われ、隣家に飛び込み、玄関から奥の2つ目の部屋に入ろうとした瞬間にピカッと光り、爆音は凄かった」「実家の柿の木につっていたザルのおにぎりに黒い雨が降り、食べるとまずかったことが忘れられない」と体験を語ります。

山道さんは「Aさんには悪性腫瘍があり、被爆地点が爆心地から3・5km以内なら原爆症の認定申請ができる」と判断。紙カルテは表紙に被爆情報が記載されていましたが、電子カルテでは容易に確認できません。山道さんが診断書を作成することになり、原爆症認定聞き取り票をもとに、事務長の亀井誠司さんと必要な情報収集を行い、昨年12月に行政に申請しました。

「制度を早く知っていたら」

4月12日、不安だったAさんは郵送された通知資料を封も切らずに診療所に持参しました。封を開けると諦めていた「認定」書で、Aさんの表情が一気に変わりました。被爆から78年目の認定。「『これでもう少し生きていく意欲が湧いてきました』と語ったAさんの言葉が忘れられない」と亀井さんは当日のことを思い出します。Aさんは「この制度をもっと早く知っていれば、他の人にも教えることができた」と語ります。

「目と構え」の気づき

普段から職員が問題意識を持つように同診療所では、昼礼時に外来で気になった患者のカンファレンスを行っています。

亀井さんは、「被爆者の高齢化や人数の減少のなか、原爆症の認定申請などの相談活動は私たちの重要な役割で、基礎的な理解が大切。電子カルテの改善も課題」と言います。「どこにでもいる高齢者と捉えるのではなく、それぞれが抱えている問題を援助し、制度を活用していくことが私の役割」と山道さん。土屋さんは「Aさんの原爆症の認定は、介護保険申請のなかでの、『目と構え』を持った『気づき』が発端。まだまだ同様の人が埋もれている。今後も一人でも多くの被爆者を救っていきたい」と抱負を語りました。

(民医連新聞 第1788号 2023年8月7日)

- 記事関連ワード

- 介護