全日本民医連第45回定期総会 運動方針

第45回総会スローガン

○9条改憲阻止、核廃絶と脱炭素の運動をすすめ、憲法を生かし人間と環境に優しい持続可能なまちづくりに、共同組織とともにとりくもう

○人権と公正の視点で、共同のいとなみとしての医療・介護活動を一体的に実践し、「事業・経営」、「医師養成」での飛躍を創り出そう

○個人の尊厳、ジェンダー平等が貫かれた、いのちとケアが大切にされる社会の実現をめざし、広範な市民とともに政治に働きかけよう

【 目 次 】

第1章 44期のふり返り どんな2年間だったか

1節 新型コロナウイルス感染症へのとりくみ

2節 医科・歯科・介護分野

3節 社会保障と平和の課題

4節 経営

5節 医師養成

6節 職員育成・各職種のとりくみ

7節 全日本民医連のとりくみ

第2章 情勢の特徴

1節 格差と貧困のいっそうのひろがり

2節 転換点に立つ時代

3節 安倍・菅政治継承の岸田政権

第3章 人権と公正の視点で、いのちが大切にされ、輝く、社会をめざそう

1節 今後の新型コロナウイルス感染症への対応

2節 医療・介護活動

3節 運動

4節 経営

5節 医師の確保と養成

6節 職員育成・各職種のとりくみ

7節 民医連組織の発展のために

はじめに

2020年2月に熊本で開催された第44回総会から2年、いまもなお続く新型コロナウイルス感染症パンデミックの中、44期運動方針に沿って大奮闘し民医連の存在意義をいっそう発揮した2年間でした。がんばってきた職員とささえてくれたご家族、共同組織、地域の人びとに理事会は心からのねぎらいと感謝を表します。

私たちは地域住民、患者、共同組織のいのちと健康を守りぬくために全力で取り組んできました。同時に職員の健康を守りぬくことをかつてなく重視してきました。それでも心身に不調をきたした仲間や、いまだ療養中の仲間もいます。一人ひとりの回復を願い、ささえていきましょう。

2023年、全日本民医連は結成から70年を迎えます。敗戦翌年の1946年5月1日、アメリカ占領軍基地内の工場施設に働く労働者の運動で、戦後最初の民医連の医療機関である「東京自由病院」が生まれました。その後、全国に民医連の病院・診療所をつくる運動がひろがり、1953年6月7日、22県117院所が加盟する全日本民主医療機関連合会が結成されました。私たちは、今日では47都道府県1758事業所が加盟する全国組織へと発展してきました。結成60年を迎えた第41回定期総会で、民医連が地域での信頼を勝ちとり、事業や規模を前進させてきた理由について、①「生活と労働の視点」(※注)や「共同のいとなみ」(※注)の医療観に立ち、医学医療の進歩に学び、自ら後継者育成にとりくんできたこと、②非営利原則にもとづき、要求に応えて地域住民とともに保健、医療・介護活動を展開し、事業所の科学的で民主的な管理と運営に努力してきたこと、③日本国憲法に依拠して社会保障制度を守り発展させる運動をすすめ、政治活動にも積極的にとりくんできたこと、とまとめました。また一方で、組織の存続にかかわる重大な困難に直面した時、「困難は、全国の仲間の知恵と連帯の力で克服」しようと奮闘、その過程で、全日本民医連の団結は強まりました。その全国的な団結、連帯は、今日のコロナ禍を乗り切る上でも大きな力となりました。

第44回総会運動方針は、綱領改定後の10年の実践を踏まえ、2020年代の民医連の課題(①平和、地球環境、人権を守る運動を現場から地域へ、そして世界に、②健康格差の克服に挑む医療・介護の創造と社会保障制度の改善、③生活と人生に寄り添う切れ目のない医療・介護の体系と方略づくり、④高い倫理観と変革の視点を養う職員育成の前進)を提起しました。コロナ禍での2年間の実践は、これらの課題へのとりくみの前進がますます求められていることを示しています。

44期、困難を全国の連帯の力で乗り越えてきた確信を共有し、強まる改憲の策動をはじめ、平和と人権を巡る分岐点と言える第45期に、民医連運動の着実な前進のための羅針盤となる運動方針と予算を決定し、実践の先頭に立つ役員を選出しました。

全県連、法人、事業所が方針を学び討議し、人権と公正の視点でいのち優先の社会を作り出すために奮闘を呼びかけます。

第1章 44期のふり返りどんな2年間だったか

新型コロナウイルスのパンデミックという過去にない試練と厳しさに直面し、民医連はすべての全国会議をWEBで行いながら団結と連帯を強め、医療・介護従事者としての誇りと使命感を発揮してお互いをささえあい、住民のいのちと暮らしに寄り添い、健康権を守るために全力をあげてきました。そのなかで民医連は大いに鍛えられ、共同組織とともに存在意義を高めてきました。

コロナ対策においても、社会保障政策においても、国民の願いに逆行し大失政を続けた安倍・菅自公政権と対峙し、44回総会が打ち出した「平和と個人の尊厳が大切にされる2020年代」をめざして国民的共同の一翼を担い、大きな成果を上げてきました。ジェンダー平等の課題をはじめ人権をないがしろにする政治や社会を変革する運動が発展し、総選挙でも、立憲主義と民主主義を求める市民と野党の共闘が、これまでの政治への現実的な対案として存在感を増しています。

第1節 新型コロナウイルス感染症へのとりくみ

(1)全日本民医連としての対応経過

19年12月30日、中国で発生が報告された新型コロナウイルス感染症は、20年1月16日に日本国内で初の感染者が報告され、3月11日、WHO(世界保健機関)は同感染症がパンデミック

(世界的大流行)であると宣言しました。感染は瞬く間に世界中に拡大し、変異をくり返しながらいまなお猛威をふるっています。

全日本民医連は国内初発例発生を踏まえ、20年1月28日に全県連、事業所に向けて留意点を発信し、44回総会のさなかから新型コロナウイルス感染症への対応と運動を開始しました。総会直後、理事会のもとに「全日本民医連新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置(20年2月29日)。4月5日に会長アピール「目前の危機を、ともに乗り越えるために」をすべての職員と共同組織へ向けて発出し、危機感を共有するとともに、長丁場の構えと、全国の連帯・団結を呼びかけました。あわせて、受療権を守ること、職員を守ることなど44回総会運動方針をコロナ禍で堅持・発展させることを確認しました。

第5回定例理事会(20年8月21日)で「新型コロナウイルス感染症に対するとりくみの到達と課題~6月末までの中間的取りまとめ~」を発表、44期全般のまとめを第22回定例理事会(22年1月15日)で行いました。総会運動方針とともに学習と活用を呼びかけます。

(2)新型コロナパンデミックは私たちに何を問いかけたか?

新型コロナウイルス感染症は、私たちの住むこの世界にこれまでにない影響をもたらしました。

国連は20年4月に「COVID-19(新型コロナウイルス)と人権」(※注)を発表し、その中で、「人権を尊重した対応は、パンデミックを撃退し、すべての人のヘルスケアを保障し、人間の尊厳を保持するためのより良い成果を生み出し」「もっとも苦しんでいるのは誰なのか、なぜなのか、それについて何ができるのかということに私たちの注意を向け」「より公正で持続可能な社会、開発、そして平和をもって、この危機から脱出するための基盤をつくる」とのべ、世界に向けて人権の尊重と公正で平和な社会の実現をめざした対応を呼びかけました。

世界中の人びとが、新型コロナパンデミックによる強い影響の中で、未来に向かって模索を開始しています。その時に大事なのは、常に「人権」の視点を持ち続けることです。そして、日本の医療・介護に携わる私たちにとって重要なことは、80年代に端を発したグローバル資本主義・新自由主義(※注)による政治や経済、社会保障政策による負の影響が露呈したということです。私たちはそれらに対峙し、乗り越えていくことが求められています。

1)経済活動のあり方と、気候変動への危機感の高まり

経済偏重政策による大規模森林伐採などの自然環境の変化によって、それまでにない野生生物と人類の接近を引き起こしたことが、新興感染症発生の一因になっているという説が有力です。新型コロナウイルスの発生原因はまだ確定していませんが、経済活動のあり方が、人類存亡につながるようなパンデミックを引き起こす可能性がある、ということを示したと言えます。

加えて、大規模な環境破壊は温暖化の一因でもあり、現在の最重点課題とも言える気候危機へのとりくみをすすめる上でも、乱開発の規制など、環境を守る経済政策への転換が求められます。現在の温暖化問題については、COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)の合意に従った、国のエネルギー政策を正すことが必要です。

2)社会経済的状況による健康格差の顕在化と人権尊重への機運

新型コロナパンデミックでは、社会的に弱い立場にある層に困難が集中的に現れました。世界的に人種や所得の多寡などによって、感染率や死亡率に差が出たことが報告されました。日本でも非正規労働者、シングルマザー、障がい者、高齢者、中小自営業者、ケア労働者(※注)、性的マイノリティーなど、いずれもパンデミック前から新自由主義的政策によって困難な状態にあった人びとの生活がさらに悪化しました。失業、雇い止め、倒産、自殺者の増加など、早急に政治的解決が求められる課題が顕在化しています。一方で、富裕層やグローバル大企業の利益は膨張し続けており、新自由主義的政策下のパンデミックは、貧困と格差をより悪化させることが明瞭に示されました。

このような人権侵害や不公正な社会を、変えようという大きな流れが生まれています。長い間、特に日本社会において無視され続けてきたジェンダー平等(※注)やLGBTQ(※注)差別撤廃、ケア労働に対する正当な評価を求める当事者運動とそれを支援する広範な連帯が形成されています。これらは、これからの社会のあり方を左右する重要なムーブメントであり、個人の尊厳と人権を守る視点で、運動がさらに大きく発展することが期待されます。

3)露呈した社会保障のぜい弱さと、医療・介護現場で現れた倫理規範の侵害

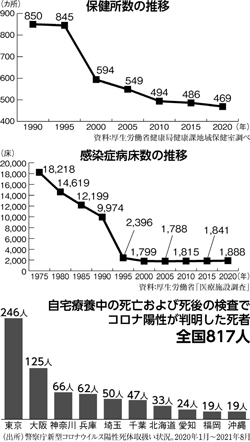

日本の保健医療の水準は、平均寿命や乳児死亡率などの指標で、かつては「世界一」とも言われるほど高く評価されてきました。しかし、90年代から政策的にすすめられてきた保健所の統廃合や公的研究機関の人員削減、感染症病床や急性期病床の削減などで、国民のいのちを守る医療資源の縮小が進行していたことが、パンデミックの被害を拡大しました。第4波、5波、6波では医療崩壊(※注)が現実化し、国民皆保険をうたうこの国で、医療に届かずにいのちを落とす人が多く発生するなど、これまでに経験のなかった事態が引き起こされました。

日本の保健医療の水準は、平均寿命や乳児死亡率などの指標で、かつては「世界一」とも言われるほど高く評価されてきました。しかし、90年代から政策的にすすめられてきた保健所の統廃合や公的研究機関の人員削減、感染症病床や急性期病床の削減などで、国民のいのちを守る医療資源の縮小が進行していたことが、パンデミックの被害を拡大しました。第4波、5波、6波では医療崩壊(※注)が現実化し、国民皆保険をうたうこの国で、医療に届かずにいのちを落とす人が多く発生するなど、これまでに経験のなかった事態が引き起こされました。

加えて、「災害級」の状況下ではあったものの、高齢者や認知症併存の感染者への対応時に、半ば誘導的なDNAR(心肺蘇生を行わないこと)確認や治療(人工呼吸器・ECMOなど)控えなど、現場の職員がなし崩し的に「いのちの選別」に繋がるような倫理判断を迫られたことは重大です。

こうした医療・介護従事者の倫理規範の侵害とも言える状況をつくらないためにも、受療権が保障されるためにも、医療ひっ迫が起きないような備えが求められます。

4)「自己責任論」のまん延とソーシャルアクションの重要性

長期に渡り新自由主義的価値観にさらされてきたこの国では、自己責任論(※注)に陥りやすいことが、今回のパンデミックであぶり出されました。当初、得体の知れない感染症のひろがりに、多くの国民が強い不安感に襲われ、自身の身を守ることに精いっぱいという状況の中で、「自助」を執拗に強要する政治が追い打ちをかけ、「感染したのは自己責任」との言説や、飲食業者へのバッシング、医療者への風評被害などが発生しました。

自己責任論は失政の公的責任を個人に転嫁する論理として、この国にひろがっています。それを克服するためには、基本的人権を守り抜く姿勢を貫き、健康の社会的決定要因(SDH)の改善とケアが尊重される社会の実現をめざしてとりくむことが必要です。

この間、民医連はもちろん、全国の学園、地域で、生活困難者への食糧・生活品などの支援活動が、自発的、継続的に行われました。本来、公的に行われるべきこうした支援のとりくみは、困難を目の前にして沈黙せず、自己責任論に迎合しないという強いメッセージともなりました。加えて民医連は、困窮事例調査や手遅れ死亡事例調査を行うなかで、さまざまな困難を分析・検討し、SDHそのものを規定する社会や政治のあり方に働きかけるソーシャルアクション(※注)の重要性を発信し続けています。こうしたとりくみをいっそう強化していくことが重要です。

5)「いのちを守るために政治への働きかけが必要」との教訓が明確化

2年間のパンデミックへの対応において、数々の政治的判断の誤りが現場を混乱させ、大切ないのちを失うことに繋がりました。

2010年の新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議報告書で提言された、保健所機能やPCRを含めた検査体制の強化を怠ったことから始まり、新型コロナウイルスパンデミックが始まった後もPCR検査数を意図的に抑制したこと、政治主導のルール変更で、現場での準備のないまま感染者を自宅に留め置いたこと、緊急事態宣言の最中に6500人以上の医療従事者を動員し東京五輪を強行開催したことなどは、経済優先でいのちを軽んじる新自由主義政治のもとでの明らかな失政です。医療が届かぬまま多くの在宅死亡者を生んだことは人災と言えます。現場の声が国政に届かない悔しさを感じた職員も多かったことでしょう。

この間のとりくみを通して、私たちは、政治と目の前のいのちが密接に関係しているということを、いままで以上に痛感させられました。政治を変えないといのちを守れない、これが現場の実感であり、今後に生かすべき教訓と言えます。

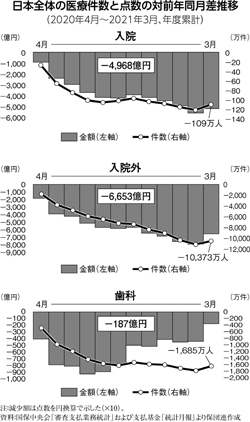

第2節 医科・歯科・介護分野

新型コロナウイルス感染症の影響は2年間に及び、現在でも収束は見通せない状況です。感染症に対する恐怖、社会的孤立、失職と貧困、行政による支援の不足などを背景に経済格差・健康格差は近年になく急速に拡大しています。民医連はいのちを守るために奮闘し、全国各地で「医療・介護活動の2つの柱」(以下、「2つの柱」)の実践をすすめてきました。

(1)医科分野

1)感染対策の前進

新型コロナウイルス感染症の流行当初、各地の民医連事業所は地域の医療機関とも力を合わせ、可能なところでは発熱外来を設置し、発熱患者の受療権の維持に努めました。全日本民医連は新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全国の感染状況、教訓や対策、専門家からのレクチャーなどを発信してきました。

新興感染症にあっても標準予防策をはじめとした基本的感染対策が重要なこと、感染拡大は最前線の現場だけでなく、職員食堂・更衣室などでも発生すること、クラスターの経験からの教訓をいち早く全国に発信したことは、その後の各地の感染対策に大いに役立ちました。各事業所でも、病院を中心に感染管理看護師や感染制御チームが役割を発揮し、感染対策が向上しました。

また、介護現場では身体接触は避けられず、認知症などのため基本的な感染対策が難しい人が多いなど、感染対策上困難な面があります。そのなかで安易に利用制限や事業休止を選択するのではなく、感染対策を学び生活支援を継続してきました。医療と連携して早くから感染対策の支援が得られたことは、大きな強みでした。

2)地域連携のひろがりと民医連の存在意義の再確認

新型コロナウイルス感染症への対応は、地域の医療・介護、福祉の力を集めることが求められました。民医連が発熱患者の対応にすべての患者の受療権を守る姿勢でとりくむなか、地域から信頼も高まり、マスコミに登場する機会も増えました。

民医連内外のコロナ受け入れ病院間や急性期病院とポストアキュート受け入れ病院間で定期的に協議する仕組み、地域の病院が連携して行政と交渉、医師会との協力などが各地で報告されています。これらのとりくみで民医連の事業所が中心的な役割を担った例も少なくありません。これらの活動を通して、多職種協働の意味の実践的理解がすすみ職員同士の団結も高まりました。

また、共同組織やさまざまな地域の団体からの支援や激励は、地域とともに歩んできた私たちにとって感動や確信につながっています。

3)倫理的課題

民医連事業所ではDNARの扱い、面会制限のあり方、身体抑制、看取りの場面での対応、意思決定の場でのていねいなとりくみなど、全国各地で多くの職員が悩みながら実践しました。人権が尊重された「共同のいとなみ」としての医療・介護の実践がどうであったか、あらためてふり返り教訓を導き出す必要があります。

4)地域、県連、地協、全国レベルでの連携

大規模クラスターが発生した病院や介護施設に全国各地から激励・励ましの声を寄せ、人員の派遣を行うなど現地を支援してきました。こういった物心両面の励ましは、疲弊する現地スタッフの大きなささえになったばかりでなく、全国組織としての民医連への、職員の確信が深まりました。実情に応じて県連・法人間で病院から介護事業所への感染対策の援助も積極的に行われ、医療と介護・福祉の複合体としての民医連の強みを発揮しました。多くの地域で、民医連外の事業所への支援も行われました。

5)総合的な医療・介護の質向上のとりくみ

民医連のQI(医療の質向上)のとりくみには93病院が参加しました。病院団体の横断的なとりくみがすすめられる「医療の質向上のための協議会」には民医連も参加し、医療の質改善のための指標の標準化や、これまでの改善のとりくみから指標を活用した質改善のためのテキストの作成などにとりくんでいます。民医連のQI推進士養成セミナーは、15人が受講し修了しました。

医療・介護安全を巡るとりくみでは、「コロナ時代における、多職種協働の安全対策」をテーマに医療介護安全交流集会を開催し、心理的安全性などについて学びました。また、介護分野での「警鐘事例」の収集について検討し、今後事例収集にとりくみます。医療介護倫理交流集会は、今期は開催できませんでした。

研究倫理審査委員会は、全日本民医連に加盟する多施設の職員が共同で実施する、人を対象とする医学系研究(臨床研究及び疫学研究)について審査を行っています。44期は2件の申請と1件の研究計画の変更について審査したほか、臨床研究のすすめ方など民医連における臨床研究の推進のための学習会を3回開催してきました。「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(※注)が21年6月に施行されたこともあり、研究実施の際には留意が求められます。また臨床研究を行う際の研究倫理審査の必要性について周知が必要です。

事業所管理者・顧問弁護士交流集会では、あらためて特養あずみの里裁判事例から学び、①初動から組織的に対応することの重要性、②医学的検討の重要性、③評価方法(前方視的視点による事前的評価(※注)に徹すること)や日常的な顧問弁護士との連携など、教訓を学びました。また、医療・介護の事故に不当に警察が介入する例が散見されることから、警察対応の学習なども行いました。参加者は700人を超え、そのニーズの高さを実感する機会ともなりました。制度が発足して5年が経過した「医療事故調査制度」について、民医連の病院の活用状況について調査を行いました。128病院から回答があり、この5年間で、医療事故調査センターへの報告が24事業所から36件されていました。医療の質向上につながる制度としていく上での課題についても、ひきつづき検討が必要です。

6)水俣病、アスベスト、福島第一原発事故被害者救済、労働者の健康を守るとりくみ

民医連としてチーム・ミナマタを編成し、多面的な活動をすすめてきました。熊本、東京、大阪、新潟での訴訟にチーム在籍の医師が証人として出廷し、証言しています。裁判では、重箱の隅をつつくような被告ら(国・企業側)の意見書に対する原告側弁護団の反論書作成にも、専門家集団のチームとして力を発揮しています。20年8月30日には「第1回慢性メチル水銀中毒症シンポジウム」を行い、報告集を発行しました。今後、新潟水俣病を取り上げて第2回目の開催を予定しています。

13年におよぶ建設アスベスト裁判(08年提訴)は、21年5月17日に最高裁で4つの訴訟(東京・神奈川・京都・大阪)第一陣の判決がありました。判決は、一人親方などに対する国の責任を認めたこと、建材企業に対しての共同不法行為責任を確定させたことなど、画期的なものとなりました。

「脳・心臓疾患に関わる労災認定基準の改定」(※注)が行われ、ひきつづき「精神に関わる認定基準」の改定も始まります。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の改定も行われました。内容を学び、労働者の権利擁護のための医療活動を強めていきます。

東京電力福島第一原発事故被害者への支援のとりくみは、いくつかの県連で、引き続き健康診断、生活相談などに取り組みましたが、全日本民医連としてはコロナ禍により個別の事例での相談にとどまりました。

44回総会で、労働者を巡る新しい健康問題として、非正規労働、雇用(契約)によらない労働、テレワーク、外国人労働者などの増加を挙げましたが、コロナ禍でこれらの矛盾はより大きくなっており、患者の労働実態をしっかりと把握することがますます重要です。

7)認知症分野のとりくみ

コロナ禍のもと、認知症をもつ人・家族の在宅生活への支援、認知症サポーター養成講座、地域ネットワークづくり、学習会の開催、自治体と連携した本人ミーティング、認知症班会や認知症カフェなど、各地で感染状況をみながらさまざまなとりくみがすすめられてきました。22年1月に、全日本民医連認知症委員会として認知症実践セミナーを開催し、パーソン・センタード・ケア(※注)について学びました。

8)ICTの普及とオンライン診療

医療・介護現場でのデジタル化が進行しています。オンライン診療のためのシステムやオンライン資格確認システムなどが普及しつつあります。全日本民医連は、オンライン診療の初診からの解禁に反対するとともに、導入する際の留意点について見解をまとめました。

この間、外来での問診を均質化し省力化するためのAI問診システム(※注)が開発され、民医連の病院でも数カ所の導入実績があります。ICT(情報通信技術)の利用に関しては、利便性や省力化など積極的に評価できる面と、いわゆる「デジタル格差」により取り残される人たちがいる面、ICT企業のビジネスチャンスの安易な拡大といった経済的動機の優先が危惧される面など、多方面からその効果を検討していく必要があります。

9)民医連の病院・診療所活動

①病院

「中小病院が輝く時代に」と、初めての中小病院長会議を開催しました。入院機能を持ち、医療と介護の連携や一体的提供に大きな役割を果たし、地域と密着した中小病院の強みを生かす病院運営や院長の役割などについて検討する機会となりました。

文字通り地域をささえる中小病院として、地域の健康権の実現とまちづくりにとりくむこと、また、医師の確保と養成の面でも意識的に中小病院の魅力を発信する活動を強め、前進することを確認しました。

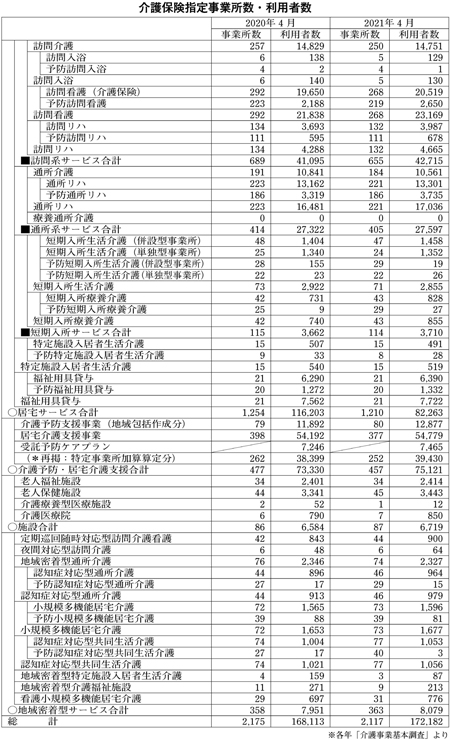

②診療所

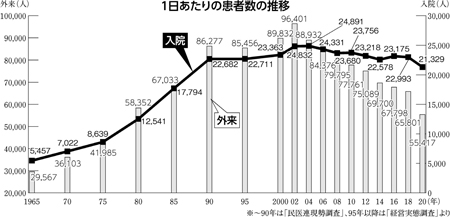

全日本民医連の医科診療所数は09年の528をピークに減少傾向となり、42カ所減って21年4月現在で486(うち有床13)となっています。背景には、経営困難や医師数の減少、高齢化、診療報酬上の対応などがうかがえます。

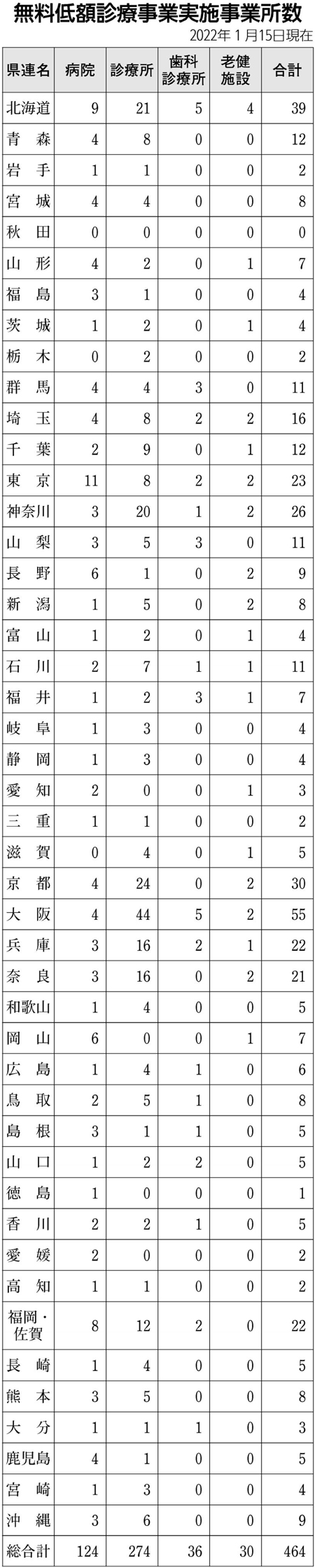

民医連の診療所は、地域の困難やいのちと暮らしの問題に寄り添い、積極的な活動を推進してきました。無料低額診療を実施する診療所も増加しました。限られたスペースの中で感染対策に努め、苦労しながらも54%の診療所がコロナ診療・検査機関の指定を受け、発熱難民を生まない実践を続けてきました。75%が在宅支援診療所となり、介護事業所併設の診療所は65%となるなど、外来から在宅・介護、保健予防へと機能の拡大・強化をすすめています。職員育成の場としても、医師、看護師、事務などで診療所研修を位置づけている県連が増えています。

医師体制上は、1診療所あたりの医師数は若干増加していますが、年齢層は上昇しています。

(2)歯科分野

44期は、コロナ禍での歯科医療活動も大きな転換が求められました。歯科部では、20年5月から21年5月(調査対象月20年3月~21年4月)まで、2カ月ごとに計7回の「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う歯科影響調査(以下歯科影響調査)」を行いました。この調査により、各事業所でのとりくみと教訓を、コロナ後の診療に生かすための情報共有をすすめました。全体として、診療にかかわるクラスターを1件も出さず、感染対策での医科歯科連携がすすむ中で、さまざまな創意と知恵を凝らして地域での歯科医療を守るとともに、困難事例への対応を含めた人権を守る医療活動をすすめました。

調査結果から、延べ患者数では、20年4月、5月が大きな減少となり、19年度との比較では8割以上の歯科事業所が減少となりました。特に施設などからの診療制限により訪問診療・入院患者の診療制限が多数を占め、高齢者や有病者の歯科治療・口腔ケアなどがコロナ禍では大きく制限を受ける結果となっています。

社会的困難事例(162事例)では、コロナ禍での解雇や失業、雇い止めで職を失い、仕事が減り収入が減少したことなどから、医療費が払えなくなったり、保険証がなくなり(16事例)、中断や受診控えとなることが報告されています。そのなかで各事業所では、無料低額診療事業の適用(54事例)、公的免除、保険証発行の援助などがとりくまれました。

新型コロナウイルス感染症のワクチンの集団接種を行うため、厚生労働省より歯科医師のワクチン接種への協力要請が出され、歯科部として内閣総理大臣・厚生労働大臣宛に接種に対する緊急要望書(21年5月21日付)を出しました。

1)歯科医療活動の特徴

「歯科影響調査」と20年度歯科医療活動調査(歯科医活調査)の結果から、コロナ禍で感染予防対策を取りながら、医療活動も前進させてきました。

感染拡大防止のための診療制限の内容では、「診療前トリアージ」「予約・患者数の制限」や「治療内容の制限」などで対応してきたことがわかりました。緊急事態宣言などが出された「感染拡大地域」では、三密の回避や感染リスクに繋がる治療自体の制限が重視され、「その他の地域」では体調のトリアージに加え、感染拡大地域からの患者の受診に制限をかけるトリアージが重視される傾向がありました。

歯科医活調査の結果からは、コロナ禍で訪問歯科診療での訪問単位や収益の減少があり、特に病院・施設への訪問が困難になった影響が見られました。

同様に、保健予防活動や外部研修なども実施が減少していましたが、動画配信やオンラインを活用した事業所では、継続したとりくみもありました。

また診療報酬改定への対応については、歯科疾患の重症化予防のとりくみが前回調査よりも前進しており、施設基準への対応もすすんでいることがわかりました。

2)医科・歯科・介護の連携のとりくみ

医科・歯科・介護の連携では、法人内の病院や介護事業所と歯科との連携、歯科衛生士配置、オーラルフレイル委員会や病棟の口腔ケア、病棟往診、病院のRST(呼吸ケアチーム)、NST(栄養サポートチーム)への参加、嚥下内視鏡検査による嚥下機能の評価、入院患者へのスクリーニングの強化などがとりくまれています。

医科・歯科・介護の連携をすすめる課題では、現在の歯科診療体制の人員では対応が困難なことも報告されています。連携をすすめる体制の確保が医科・歯科・介護連携における歯科の重要な課題となっています。

3)「保険で良い歯科医療を」全国連絡会のとりくみ

21年、「6・3初夏の歯科総行動」を行い、「保険でより良い歯科医療を求める」請願署名がスタートしました。署名はコロナ禍で、事業所窓口や診察室でのとりくみをはじめ、事業所ニュースなどへの折り込み、共同組織の協力、他団体の申し入れなどを行い、目標の20万筆に対し22年1月現在で17万筆と前回(19年)を上回る署名が集まり、大きなとりくみとなっています。

21年12月16日には、全国連絡会(全国保険医団体連合会、日本医療福祉生活協同組合連合会、全日本民医連)として「2021歯科総行動集会」を開催して、署名運動のまとめの集会とし、全国から500人以上の参加(オンラインの視聴参加も含め)で行いました。22年1月の通常国会開催時に署名の提出をし、2月に民医連としての集会を開催しました。

子どもの歯科矯正への保険適用拡大の請願は、厚生労働委員会で全会一致で採択され、大きく前進しました。また、21年1月13日に出された中央社会保険医療協議会の告示価格の一部に計算の誤りがあり、民医連独自に試算方法の明確化、歯科材料決定方針の公開と技術料の適正評価について、2月24日に厚生労働省へ申し入れを行いました。民医連歯科事業所へ22年度歯科診療報酬改定に向けたアンケートを実施し、「歯科医療と2022年度歯科診療報酬改定に対する要望」を厚生労働大臣へ提出し、厚生労働省との懇談を行いました。

4)歯科医療と介護報酬

21年の介護報酬改定では、リハビリ・機能訓練、口腔ケア、栄養マネジメントを三位一体のものとしてとりくむことが自立支援・介護度の重症化防止に効果的であることが強調され、これまで提示されたさまざまなアウトカムから、これらの義務化と未実施の施設での介護報酬の将来的な減算が示唆されました。通所系・施設系サービスなどでも利用者の口腔機能低下を早期に確認することや口腔衛生管理体制の確保が義務化を前提に導入されました。この流れから、これまで以上に歯科事業所と介護事業所の連携を強めることが重要であり、また利用者の人権と生活に寄り添った介護の質の向上や経営的な側面からも、いっそうとりくみを強める必要があります。

5)歯科医師など職員の確保と養成・育成について

44期歯科医師臨床研修のマッチングは、定員数に対して20年が56.7%、21年は46.9%でした。コロナ禍での見学者や受験者の減少などの影響があったと考えられました。養成のとりくみでは、相互歯科(東京)が民医連としては初めての指導歯科医講習会を、東京医科歯科大学と全日本民医連歯科部との共催で行い、12人の指導歯科医を誕生させました。育成のとりくみでは、青年歯科医師・奨学生交流会を2回実施し、参加者からは「全国の歯科医師と交流できる貴重な機会で大変刺激になりました」「全国の仲間が気軽に集まれる機会が増えることを望みます」など、貴重な交流の機会となりました。

歯科衛生士などの確保では、群馬でオンラインでの就職説明会を開催しています。また、埼玉や岡山では高校生の歯科医師・歯科衛生士体験が行われました。歯科衛生士は、民医連歯科衛生士政策として「歯科衛生士の基本となるもの」の作成にとりくみ、民医連の歯科医療に確信をもち、継承と発展につなげることを目的としてとりくみをすすめています。今後、歯科衛生士を中心に各事業所の討議を行い、全国の歯科衛生士集会を開催し確認を行います。

歯科技工士は、歯科技工問題での国会集会を「保険で良い歯科医療を」全国連絡会として行いました。民医連歯科医療での院内歯科技工士や臨床歯科技工士の課題などについて議論をすすめていきます。

(3)介護・福祉分野

1)介護ウエーブ

コロナ禍のもと、各地で旺盛なとりくみがすすめられてきました。コロナ対策強化を求める自治体要請、実態調査や記者会見、民医連外の事業所にも呼びかけたオンライン学習会、ZOOMを活用した議員との懇談などがとりくまれました。現場の実態・声がメディアに多く取り上げられたことも44期の大きな特徴です。「介護請願署名」は、20年は18万筆を集約し、国会に提出しました。全日本民医連として、政府に対してコロナ対策、大幅な処遇改善、介護報酬の引き上げをくり返し要請し、補足給付見直しの実施中止、介護報酬の特例的評価の継続を求めて団体署名にとりくみ提出しました。議員要請、政党懇談会など介護7団体(※注)のとりくみも前進しました。

ケアプランの有料化などの制度改悪を阻止してきたこの間の運動の力を土台に、介護報酬21年度改定では、財務省が「引き上げの環境にない」とくり返すなかで、不十分ながらも基本報酬の引き上げを実現させたことをはじめ、減収補てんの費用を利用者負担に転嫁する「第12報」(※注)の廃止など、重要な成果を勝ちとることができました。こうした一連の経過は、現場から粘り強く声を上げ続けることの大切さをあらためて示しています。これらのとりくみを通じて利用者・家族、民医連外の介護事業所から民医連に対する信頼や期待も寄せられています。

2)介護活動

コロナ禍の収束が見通せない中、各地の介護事業所では感染リスクを下げる最大限の努力をしながら、利用者・家族に寄り添いその生活をささえてきました。

介護報酬21年度改定に対して各地で積極的な対応がはかられ、リハビリ・口腔ケア・栄養の「三位一体」対応など、介護の質の向上や医療との連携につなげた各種加算の算定などが追求されてきました。LIFE(科学的介護)(※注)に対するとりくみのほか、安全体制の確保、BCP(事業継続計画)の作成、虐待防止など運営基準改定への対応が各地ではかられています。一方、担当ケアマネジャーと介護事業所の間で、加算算定を巡って意志疎通が十分はかられていないケースなどが生じました。

各自治体で第8期介護保険事業計画がスタートする中、看護小規模多機能型居宅介護事業、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業などを新規に開設した法人もありました。

コロナ禍は慢性的な人手不足で苦しむ介護事業を直撃しました。現場の職員体制が厳しくなっているなか、各地で職員確保に向けた努力が重ねられてきました。事業所職員からの紹介活動の強化、奨学金制度の創設・受け入れ、養成校訪問、無資格者の受け入れと資格取得に向けた支援、政府・自治体の助成制度の活用などの対応や、YouTubeの活用、確保対策をすすめるための専任者配置など多彩なとりくみが報告されています。コロナ禍のもとで失業や就業困難が生じ、初任者研修の受講者の層がひろがっているとの報告もありました。外国人留学生の受け入れを検討、すすめている法人もあります。その一方、紹介会社に頼らざるを得ず、紹介料が経営を圧迫しているとの報告も多く寄せられています。

(4)日本HPHネットワークでの活動

日本HPHネットワークは、発足から5年が経過し、民医連の事業所も含め123事業所が加盟するネットワークに成長しました。この間も、毎年開催する日本カンファレンスやスプリングセミナーなどの企画で、「LGBTQと医療について学ぼう」や「アルコール問題への対応を地域で考える」、在留外国人の受療権を意識した「やさしい日本語」などのとりくみを提起しています。国際HPHネットワークのカンファレンスはパリを主会場にオンラインで開催され、埼玉協同病院、埼玉西協同病院、大阪・西淀病院、大阪ファルマプラン、東京保健生協から9演題が報告されました。

第3節 社会保障と平和の課題

(1)人権としての社会保障実現へむけて

1)全世代型社会保障改革(※注)闘争本部の設置と運動

四役会議のもとに全世代型社会保障改革阻止闘争本部を設置し、運動を強化してきました。「全世代型社会保障改革阻止たたかいの意思統一集会」を開催、学習リーフの活用や学習会、75歳以上窓口負担2割化反対署名、自治体キャラバンや国会議員との懇談・要請などにとりくみました。第204回通常国会の医療法等改正案、健康保険法改正案などについてマスコミがその内容を報道しない中、各地で2割化についてアンケートを実施し、当事者の声を記者発表して世論づくりにとりくみました。

法案は強行採決されましたが、実施は22年10月以降であり、負担増を中止させるため、45期も重点課題としてとりくみます。

2)コロナ禍で受療権を守るとりくみ

第1回評議員会で「いのちの相談所」大運動を提起し、地域の困難につながるアウトリーチをすすめました。無料低額診療事業の案内や相談会のチラシも持参し、商店街や薬局、団地の掲示板などにポスターの貼り出しを依頼しました。ラジオスポットでの宣伝、電話相談や街かど相談会、地域訪問などにとりくんできました。

「派遣の仕事が激減し日々の生活費もままならない」(50代女性)、「アルバイト激減で実質失業状態。所持金も尽き、1週間ほど食事もとらずに公園で生活」(20代男性)など、補償がないまま経済活動が止まり、自粛要請がひろがるなか、特に非正規雇用、女性の間で急速に生活苦、困窮がひろがっています。民医連は、「コロナ禍による困窮事例」調査を実施。記者会見を行い困難の実態を明らかにして国の支援強化を訴えました。

また、国保・後期高齢者医療保険・介護保険料(税)の減免と徴収猶予、国保資格証明書の発行停止、国保・後期高齢者医療保険の傷病手当金支給などを国に要請しました。各県連でも、都道府県や市区町村に要請し、現場の実態を訴える記者会見などに積極的にとりくみました。

3)すべての医療機関、介護事業所を守る運動

コロナ禍で危機的な状況となった医療機関、介護事業所の経営困難に対し、すべての医療機関・保険薬局・介護事業所への国の財政支援を要求する運動にとりくみました。20年度補正予算に向けた「国民のいのちを守る『医療と介護を守れ』の緊急行動提起」の団体署名、「国に向けた医療・介護への財政支援要請への賛同、団体署名」を提起、いずれも短期間で1000筆以上集まり、厚生労働省に提出しました。民医連外の医療機関、介護事業所も含めて寄せられた声をまとめ、各地で記者会見も実施しました。

病床ひっ迫、医療崩壊で、入院できずに自宅に放置され、いのちを落とす事態を引き起こしたことを政府は何ら反省せず、コロナ前の地域医療構想にもとづく病院統廃合・病床削減を推進しています。「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会請願署名」(いのち署名)や、「#いのちまもる医療・社会保障を立て直せ!10・14総行動」へ、全国からのオンライン参加にとりくみました。ひきつづき新たに提起された全国統一署名「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るための国会請願署名」(新いのち署名)にとりくんでいます。

4)総選挙へ向けたとりくみ

全日本民医連として「2021年総選挙にあたっての全日本民医連の医療・介護要求」(要求リーフ)を作成し、選挙に行って政治を変えようととりくみました。すべての政党への申し入れを行うとともに、「総選挙学習決起集会」を開催し、400人を超える参加のもと民医連としての総選挙要求実現に向けた決意を固め合いました。

各県連や法人・事業所、共同組織では、市民連合と野党の共通政策と要求リーフをあわせて学習しました。独自要求も加えて地元の候補者や政党に届けて公約への反映を求めたり、地域の医療機関、介護施設・事業所に要求リーフを送付し、寄せられた意見を踏まえて地域の医療・介護要求をまとめたりするなど、選挙を通じて民医連の要求をひろげながら、その実現に向けた共同のとりくみにも大いに活用しました。また、県連・法人幹部自ら投票を呼びかける動画を作成して職員に配信したり、要求リーフの内容でシール投票を行ったりするなど、職員への投票の呼びかけを行いました。職員が自ら考えて職員に発信する「選挙へ行こう実行委員会」でとりくみを具体化したり、全日本民医連作成の各種宣伝グッズのほか、県連や法人で独自に宣伝物を作成してスタンディング宣伝を行ったりするなど、多彩なとりくみが行われました。

5)全国的交流と後継者養成

44期「人権としての社保運動交流集会」では、総選挙後の情勢を学び、コロナ禍での全国のさまざまな奮闘と、人権としての社会保障実現に向けた実践を持ち寄って交流しました。9条改憲阻止のたたかいと社会保障拡充を求める運動に一体的にとりくむ意思統一を行うとともに、楽しく参加したくなる「全職員で担う社保運動」や、日常の医療・介護現場から社保運動を実践する職場づくりをどうすすめるか、を深めました。

「人権としての社会保障セミナー」を21年6月から4回に渡り開催しました。90人を超える受講生が参加し、県連や法人・事業所の援助担当者の協力を得て、人権としての社会保障の基本や民医連のソーシャルアクションなどの講義を受け、「気づきから始める事例検討」「ソーシャルアクションを実践しよう」の2つの課題にとりくみ、学びを深めました。

(2)憲法、平和を守る運動

1)安倍政権による9条改憲を断念させた運動

改憲への意欲をむき出しにしてきた安倍政権は、新型コロナウイルス感染症の拡大にまともな対応もできず、市民の運動と世論の前に終焉を迎えました。安倍政治を引き継いだ菅政権は、改憲に繋げる憲法審査会の開催に意欲を示したものの、開催を阻止する野党共闘の前に、まともな審議を行うことなく、わずか1年で退陣となりました。

全日本民医連は、市民と野党の共闘を各地でささえ、野党への激励ファックス行動や、憲法共同センター(※注)の憲法を守り生かす意見広告運動(21年5月3日掲載)にとりくみ、コロナ禍で行動制限のある中で奮闘してきました。

安倍・菅政権を引き継ぐ岸田政権は、総選挙で改憲勢力が衆議院の3分の2を超えたことを受け、臨時国会開会日の所信表明演説で「憲法改正」を盛り込み、9条改憲へ強い執念を示す中、理事会は、「改憲発議を許さない!全日本民医連闘争本部」を設置し、9条改憲NO!全国市民アクションが提起した「憲法改悪を許さない全国署名」に、参議院選挙までに100万筆をめざしとりくむことを確認しました。

2)平和アクションプラン、核兵器禁止条約、辺野古新基地建設反対のとりくみ

前期から引き継いだテーマ「平和な未来を私たちの手でつくろう~学び、育ち、行動し、つながろう~」をもとに、①平和憲法を学び守り生かす、②米軍基地建設反対、撤去、③核兵器廃絶、④いのちをまもれる社会をつくるという4つの運動を呼びかけました。

原水爆禁止世界大会参加者交流会も世界大会が2年連続で完全オンライン開催となるなか「平和の波」交流会として開催しました。20年671人、21年916人が参加し、情勢学習、広島・長崎からの報告、各地のとりくみ、文化企画など多彩な内容で行いました。21年1月の核兵器禁止条約発効に合わせ、日本政府に署名批准を求める署名を推進する集会を行い、ヒバクシャ国際署名(※注)74万6326筆を日本被団協(※注)に渡しました。日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名(※注)は16万7064筆(21年12月末現在)です。22年6月開催予定の核兵器禁止条約第1回締約国会議(※注)に向けさらに運動をひろげていきます。

コロナ禍で04年から続いた辺野古支援連帯行動は開催できませんでしたが、沖縄連帯集会を開催し、321人が参加しました。現地からの報告と沖縄のたたかいに連帯する動画を作成した県連のとりくみの報告などがあり、48次までとりくんだ辺野古支援連帯行動の芽が各地にひろがっていることを確認できました。

(3)安心して住み続けられるまちづくり

今期のとりくみの特徴は、第1に、民医連事業所や職員・共同組織も参加し、コロナ禍による地域の困難に寄り添うとりくみが各地で前進し、その中で地域のさまざまな団体・個人との繋がりが生まれ、社会福祉協議会や各種支援団体とのネットワークも構築され、まちづくりにつながる実践が始まっていること、第2に、具体的に地域の困難に組織的に対応する機能を発揮することを目的として、法人・事業所で「地域サポートセンター」などが設置され始めていること、第3に、第15回学術・運動交流集会では全日本民医連としてはじめて「まちづくり」をテーマにした交流会が開催されるなど、コロナ禍でこそ見えてきた安心して住み続けられる民医連のまちづくりが議論され実践に移されていること、です。そうした実践を「見える化」するために、事業所や職員・共同組織によるまちづくりの実践を集積し、『民医連まちづくり実践集(仮称)』の作成をすすめています。

パンフレット『健康格差の原因―SDHを知ろう―』は4万2000部が普及され、大学の授業での活用希望など民医連の内外で力となっています。「SDHパンフ普及と活用のための学習交流会」で職員や共同組織による多彩な活用を交流しました。

(4)共同組織のとりくみ

感染がひろがる中、共同組織の活動も大きく制限されましたが、各地でコロナ禍であっても共同組織の役割、存在意義を発揮し、豊かな経験や貴重な教訓が生まれました。

事業所へ共同組織から届けられた手づくりのマスクやガウン、フェイスシールドや応援メッセージに、多くの職員が励まされました。また、民医連外の地域の医療機関、介護事業所の激励を行った共同組織もありました。

「いのちの相談所」大運動で地域へのポスター貼り出し、無料低額診療事業の広報、地域でワクチン予約が困難な高齢者の相談・予約代行、生活困窮者支援、学生への食糧配布など、多彩な支援活動を事業所とともに展開し、いのちと暮らし・受療権を守るため、大きな力を発揮してきました。

事業所が大幅な減収に見舞われるなか、多くの共同組織で資金結集がすすめられ、職員といっしょに危機を乗り越えてきました。コロナ禍だからこそ、民医連のすべての活動でパートナーとして本領が発揮されてきました。

共同組織委員長会議では、各地の実践を「キラッとひかる活動紹介シート」にまとめ全国に紹介、とりくみの強化につないでいます。交流では、地域での会員や住民の孤立や分断の中で、SNSや回覧ノートを活用した交流、在宅生活をささえるさまざまなボランティア活動や、孤立させないお手紙作戦、コロナ後も見通した安心して住み続けられるまちづくりの実践、共同組織活動への全職員参加をめざした工夫や実践交流、その中で担当者の後継者対策などが報告されました。

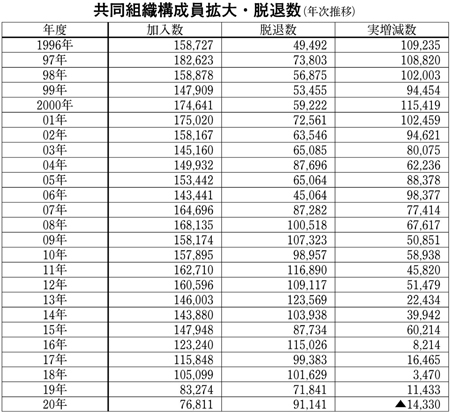

44期の、共同組織拡大強化月間は20年、21年とも全国一律には設定できないなか、各県連で独自に月間を設定してとりくみました。すべての共同組織の仲間、一人ひとりを大切にすることを基本にすえながら、仲間増やしや『いつでも元気』読者の拡大などにとりくむとともに、訪問や電話かけでつかんだ地域の困りごとにも対応し、地域の医療・介護を守り、まちづくりの課題のとりくみをすすめました。

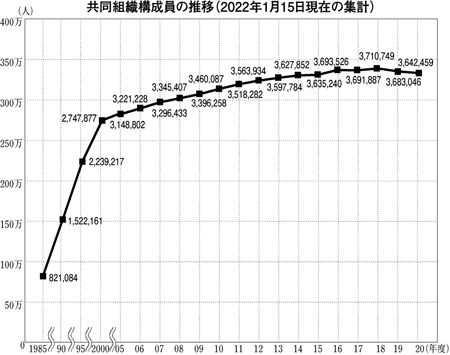

21年12月末の共同組織構成員は362万6607人、『いつでも元気』は5万2701部の到達です。『いつでも元気』は、発刊30周年を迎えました。発行した記念のパンフレットは13万部が普及され、活動に生かされています。

今期は感染状況を踏まえて販売所交流集会の開催は見送りました。

第4節 経営

経営課題は、医療・介護活動の到達点や前進の度合いおよび社会保障制度改善のたたかいと表裏一体の課題です。44期運動方針では、深刻さを増している民医連経営の実態を踏まえ、①民医連綱領の示す目標の中に経営改善、経営戦略の基本がある、②経営を守りぬき発展させる「たたかい」の多彩なとりくみを大きくひろげよう、③法人・事業所の統合・分離、連携体制のあり方を正面から検討しよう、④管理運営の強化と人材の確保と育成、労組との対等平等・協力共同の今日的発展を、⑤病院、診療所、介護事業所の個別課題を明らかにして改善を、⑥共同組織構成員の資金結集と経営参加を思い切ってひろげるとりくみを、⑦県連、地協経営委員会の強化と全日本民医連経営部のとりくみ、の7点を確認しました。

民医連経営は、この間の困難に加えて、コロナ禍の影響を大きく受け、複雑で特殊な状況に置かれるとともに、経営の維持発展への展望を失いかねない状況に直面しましたが、補助金確保、緊急融資や各法人・事業所の必死のとりくみにより、当面の重大な事態を回避することができました。44期運動方針の実践は、ひきつづきの課題であり、コロナ禍の中でますますくり返し問い直すことが求められます。

(1)民医連経営の到達点と課題

この間、深刻な経営困難となっていた医科法人だけでなく、この2年間の患者・利用者大幅減少の影響も受け、薬局法人、社会福祉法人も厳しい経営成績となりました。医科法人全体では、コロナ関連補助金により一定の利益確保となったものの、薬局法人、社会福祉法人はコロナ禍での減収補てんはほとんどなく、ストレートに患者・利用者減の影響を受けています。地域での民医連運動の拠点を維持発展させる立場での、法人形態を越えた連携やガバナンス(組織統治)、法人・事業所の経営管理力量、県連・地協の機能がますます問われる事態となっていることが、今期の最大の特徴です。

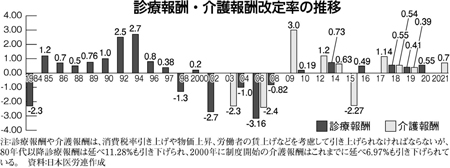

また、ひきつづき診療報酬、介護報酬に対する抑制政策により、医療・介護経営の困難が継続しています。経営困難の根底にある抑制政策の転換をめざした要求と運動をすすめているものの、政策転換には、さらなる「たたかい」の前進が求められます。

20年度診療報酬改定は、技術料に当たる本体部分が0.55%引き上げられ、薬価などが1.01%下げられました。改定の最大のテーマは、働き方改革への対応とされ、引き上げ分0.55%のうち0.08%は、「救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応」に充当されました。具体的には、救急搬送受け入れの多い医療機関への支援のほか、タスクシフトに資する報酬の引き上げなどが行われています。その他、大病院の地域包括ケア病棟入院料の新規届け出を不可として、急性期に集中させるなど、「病院単位」での機能分化、医師事務作業補助体制加算の算定対象の拡大、看護職員夜間配置加算や急性期看護補助体制加算の引き上げなど、働き方改革に資する評価としての改定となっています。

入院医療では、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目と割合が引き上げられ、7対1以上の入院料1から、10対1以上の入院料2以下への病床転換を促しました。外来医療では、かかりつけ医機能強化、栄養管理の評価の充実なども特徴でした。必要な対応はすすめたものの、医療費の抑制を前提とした改定であり、「医師の働き方改革」への対応も含めて、従来からの経営困難を打開するにはほど遠い内容となっています。

22年4月の診療報酬改定は、厚生労働大臣と財務大臣による閣僚折衝(21年12月22日)において、医療従事者の人件費などにあたる本体部分で0.43%引き上げる一方で、薬価を1.37%引き下げ、全体で0.94%引き下げるマイナス改定で合意しました。全体の引き下げは、14年度の消費税増税対応のプラス分を除き、継続してくり返されています。今回の改定にあたってはコロナ禍での医療ひっ迫も受け、日本医師会からも「新型コロナウイルス感染症で傷ついた医療提供体制をどのように立て直すのか、そのために診療報酬はどうあるべきか、という視点で議論に臨んでいく」との声が上がりました。政府の「マイナス改定を続けることなしに医療費の適正化はなし」とする方針のもと、コロナ禍に直面しても見直されず、厳しい改定となっています。また、今回の改定で盛り込まれた看護師の処遇改善(0.2%増)は国民要求にかなうものですが、対象施設が年間救急搬送数200件以上の医療機関に限定されるなど、事業所や職員の間に新たな分断を持ち込むものとなっています。

介護報酬21年度改定は現場の実態・要求を反映しプラス改定となったものの、わずか0.7%の引き上げにとどまっており、現場の困難を打開するにはまったく不十分な内容です。コロナ対策を目的とした特例的評価(プラス0.05%分)は9月末で打ち切られ、不十分な補助金制度に切り替わりました。

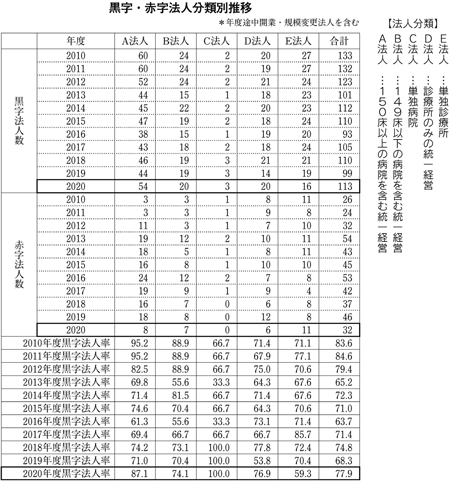

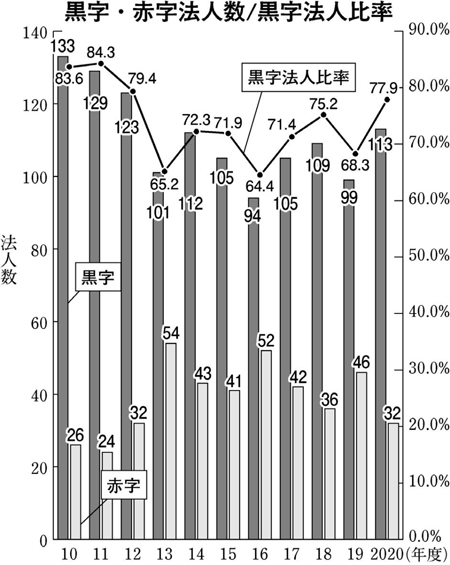

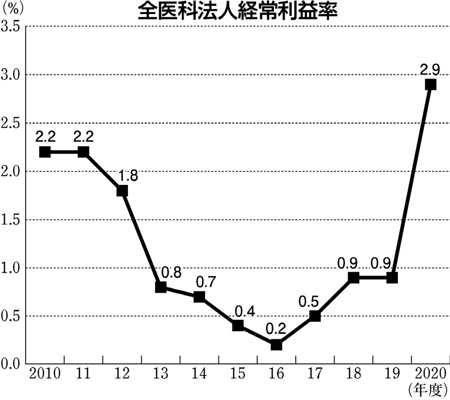

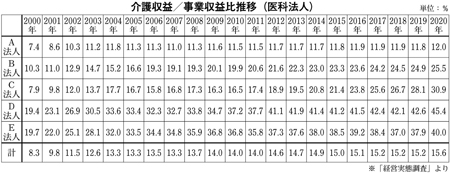

1)医科法人

20年度の全法人集計での経常利益率は2.9%と、民医連経営実態調査結果としては過去最高の利益率となりました。20年度上半期決算を受けた緊急調査(対象148法人中135法人回答)では、医科法人合計の経常利益率がマイナス3.2%となるなど深刻な状況でしたが、コロナ関連補助金、診療報酬への加算、コロナワクチン接種、PCR検査など補助金と加算を勝ち取ったことで、全体として当面の危機を回避しました。コロナ関連補助金の経常利益に与えた影響は、事業収益比4.1%と大きく、これを除くとマイナス1.2%の経常利益率となります。さらに、コロナ特例による各種加算などのインパクトも少なくとも2%程度以上と考えられます。また、各種経費もコロナ禍の影響で例年より大幅に少なくなっています。本来医科法人の利益率は、最低でも3%以上なければ拡大再生産は不可能ですが、民医連医科法人では2013~19年までの7年間経常利益率1%未満の状態でした。今回、補助金などを入れて2.9%の到達です。法人ごとでは、多額の補助金補てんを受けた法人で、実態としての収支構造の大幅な悪化が見えにくいなどの特殊な状況となりました。空床確保料など、収益面での補助金の対象とならなかった法人の中には、厳しさを増しているところもあります。

20年度の全法人集計での経常利益率は2.9%と、民医連経営実態調査結果としては過去最高の利益率となりました。20年度上半期決算を受けた緊急調査(対象148法人中135法人回答)では、医科法人合計の経常利益率がマイナス3.2%となるなど深刻な状況でしたが、コロナ関連補助金、診療報酬への加算、コロナワクチン接種、PCR検査など補助金と加算を勝ち取ったことで、全体として当面の危機を回避しました。コロナ関連補助金の経常利益に与えた影響は、事業収益比4.1%と大きく、これを除くとマイナス1.2%の経常利益率となります。さらに、コロナ特例による各種加算などのインパクトも少なくとも2%程度以上と考えられます。また、各種経費もコロナ禍の影響で例年より大幅に少なくなっています。本来医科法人の利益率は、最低でも3%以上なければ拡大再生産は不可能ですが、民医連医科法人では2013~19年までの7年間経常利益率1%未満の状態でした。今回、補助金などを入れて2.9%の到達です。法人ごとでは、多額の補助金補てんを受けた法人で、実態としての収支構造の大幅な悪化が見えにくいなどの特殊な状況となりました。空床確保料など、収益面での補助金の対象とならなかった法人の中には、厳しさを増しているところもあります。

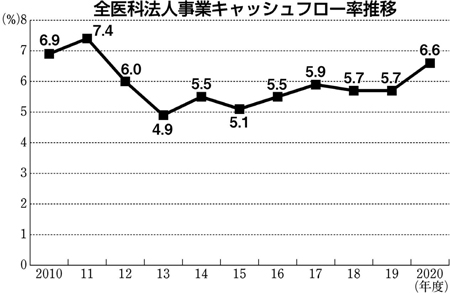

経営困難の最大の課題である事業キャッシュフローの獲得力は、経常利益増により事業キャッシュフロー率6.6%(前年5.7%)と改善しましたが、コロナ関連補助金を除く事業キャッシュフロー率は3.5%(過去最低)です。加えて資金面では、多くの法人が福祉医療機構などからの多額の緊急融資を受けました。将来の借入金返済負担も含めた経営の管理が求められます。

21年度、患者・利用者数の一定の回復が見られるものの、依然として19年度水準までの回復はありません。経営成績も20年度同様、空床確保料を確保した法人での補助金の影響で、全医科法人合計の経常利益は予算超過が見込まれます。

運動で勝ち取ったコロナ関連補助金の成果として評価するとともに、実態の収支構造の大幅な悪化について冷静に経営の到達点を捉え、適切な対策を実施している法人と、認識ととりくみが不十分な法人での、民医連経営としての経営管理力量の差も改善すべき課題です。

事業所別では、病院・医科診療所・介護事業所ともに実態としての経営は悪化しています。患者・利用者減の中で、在宅部門は全体として患者・利用者増、収益増の傾向となっています。歯科診療所は、事業所合計で20年度まで10年連続黒字を維持、21年度上半期歯科経営調査でも黒字事業所比率72.4%、のべ患者数も前年比104.6%と増加するなど、コロナ禍の中でも比較的堅調な実態となっています。

2)薬局法人

20年度決算緊急調査では、対応する医科事業所での外来患者数減少と長期処方の影響で、処方せん受付件数が前年比マイナス62万7000件、回数もマイナス82万5000回と約10%の大幅減少となりました。経常利益の赤字は、24法人(33%)、コロナ関連補助金を除くと28法人(38%)が赤字です。全体としては、過去の資金蓄積や高い純資産比率、借入金返済負担や設備投資の少なさなどもあり、すぐに資金困難となる法人は多くないものの、この2年間の経常利益の水準が継続すれば、経営危機に陥る法人も出てくる状況です。

現預金残高月商倍率が1倍未満の6法人のうち、4法人は融資を含めても1倍に満たないという厳しい現状です。保険薬局へのコロナ関連補助金が感染対策へのかかり増し「経費補助金」のみであり、減収補てんにはまったくなりません。

2021年の処方せん枚数、件数の戻りも微増にとどまっており、処方せん増をめざすとりくみを強化し、ひきつづきコロナ禍による減収補てんを求める運動の前進が課題です。県連や地域の医科連帯法人とともに、互いの経営実態と今後、見通しについて共通認識をつくりながら、民医連運動の維持と前進の視点での議論と展望つくりが求められます。

3)社会福祉法人

社会福祉法人では、低報酬、人員不足、利用者確保の困難など厳しい経営環境が続くなか、20年度決算による経営実態調査では、感染症対応にともなう補助金や人員不足による人件費の減少の影響もあり、経常増減差額率は調査開始以来最高の1.6%となりました。全体として改善傾向がみられ、複数の介護保険施設を持つ大規模な法人が、比較的経営が安定している一方で、資金繰りにひきつづき困難を抱えている法人があります。医科法人などの連帯法人との連携強化や、中長期経営計画をはじめとした経営管理力量の強化も課題となっています。

(2)経営改善に向けてのとりくみ

新型コロナウイルス感染症による患者、利用者減による収益への影響や対策費用の増加などによる損益への影響、法人の資金繰りへの影響や見通しについての課題を把握し、運動課題を明らかにするため、緊急調査を実施しました。調査結果を生かしての「たたかい」が全国で積極的に展開され、記者会見や自治体および厚生労働省交渉など、「医療・介護をまもれ」の運動が前進しました。また、特殊な状況下での、経営管理上の留意点について「新型コロナウイルス感染症対応にかかわる補助金等の会計処理方針」(※注)などの文書を発信し、管理の強化を呼びかけました。

21年8月に開催した「2021年度予算と中長期経営計画実践交流集会」では、中長期経営計画(※注)を踏まえた必要利益にもとづく予算管理、困難突破に向けた積極果敢なとりくみを交流し、困難な時こそ中長期の見通しを持った中長期経営計画の重要性や、実践に向けた内部管理の弱点克服などについて、意思統一がはかられました。コロナ禍の中でも、経営改善を実現している法人・事業所の特徴は、「断らない医療・介護」「中長期的目標の徹底」「適時・適切な職員集団への情報発信」「全職員参加の経営であることの自覚の高さとふさわしい管理運営」などです。

第12期民医連統一会計基準推進士養成講座は過去最高の626人が受講し、465人が認定試験に合格しました。民医連統一会計基準(※注)は22年度改定を実施します。情勢の変化や経営管理強化の視点からの改定であり、あらためて基準への準拠の徹底と基礎知識を学ぶための冊子として発行しています。また、全職員参加の経営を前進させるため、『予算管理テキスト』『経営に関する問題提起集(2016~2020年度)』を発行しました。

(3)経営困難法人から学ぶべき教訓

全日本民医連東信医療生協経営対策委員会(※注)は、当面の資金危機が回避され、経営改善のとりくみが前進したことを踏まえて、21年4月に終了となりました。対策委員会総括は、各地で自らの県連・法人に引き寄せて教訓を学ぶとりくみが展開されています。

20年度決算での短期指標該当法人(※注)は11法人、要対策中長期項目5ポイント以上該当法人(※注)は60法人と、依然として厳しい経営実態が継続している法人が少なくありません。多くはこの間の教訓からの学びが不十分であることが共通した課題となっています。

困難法人から学ぶべき教訓(※注)は、第43期第1回評議員会方針でまとめられています。県連、法人、事業所への徹底と学んだ教訓を生かすとりくみが求められています。

第5節 医師養成

(1)医師を巡る情勢と主体的な到達点

国はコロナ禍であっても、社会保障費の削減政策を撤回せず、コロナ禍で浮き彫りになった日本のぜい弱な医療供給体制を反省していません。それどころか、医療資源が散在し低密度な医療しか行えないことが問題とし、その方策としての「三位一体の改革=地域医療構想・医師の働き方改革・医師の偏在対策」(※注)を時計の針を戻すことなく推しすすめる、としています。

地域医療構想を巡っては、「なんちゃって急性期病床」を見直すとし、この2年間で4回の重点支援区域を選定するなど、病床機能再編を加速させる動きが強まっています。調整会議は、地域によっては開催が延期されている状況もあります。一方で、ある都市部の調整会議では、民医連の重点医療機関が、コロナ禍前、平均在院日数短縮と高い病床使用率でなんとか黒字を出していたもののその維持が困難であること、コロナ禍の困難な状況を踏まえ、患者のいのちを守るためにはさらに急性期病床が必要であると訴え、参加した病院の賛同を得て急性期病床の削減はさせない方針を会議で確認させた例も生まれています。各地でコロナ禍での医療機関同士の連携の深まりを、今後、再編に歯止めをかける力へと発展させる可能性がひろがってきています。

新専門医制度は厚生労働省のすすめる医師の偏在対策(※注)の大きな柱です。この間、学会の意向もくんで、新たなサブスペシャリティ領域の設定やダブルボード取得などの議論が行われましたが、国民にも専攻医にもさらにわかりにくい制度設計となりつつあります。地域によっては、大学病院であっても一部の基本領域では修了基準に到達できない専攻医が生まれる状況がある一方で、都道府県のシーリング設定(※注)に国が介入しさまざまな規制強化が検討されるなど、制度設立の趣旨から大きく離れ、偏在解消ありきの議論がすすめられています。

働き方改革は、24年開始を目前に、厚生労働省から、宿日直許可基準や許可事例、また自己研さんに関する通達、現行制度のもとで実施可能な範囲におけるタスクシフト/シェアの推進についての通達が出されるなど、具体的な検討が迫られています。一方で、医師数を抑制したまま過労死水準越えを容認した制度設計を利用して、その水準で36協定を結ぶ医療機関があるなど、本来の趣旨に逆行する動きも見られます。医師の健康を守ることは喫緊の課題です。

21年6月、臨床検査技師、臨床放射線技師、臨床工学技士、救急救命士の4職種の業務について改正医療法が施行され、現在、指定講習が始まっています。今回の業務範囲の見直しは、これまでより侵襲性の高い業務も可能とするなど多くの検討課題があります。また、今回の改正医療法以前に可能な業務に拡大された内容も十分にひろがっておらず、現場の人員体制や業務の見直しが必要です。技師の本来業務の拡大という面や、指定がひろがることで同一資格の中で事実上の別資格が生じかねないことや、医師の業務軽減の緊急性などを踏まえると、指定講習の受講はすすめながら、実施にあたって安全性、業務分析など法人、事業所管理部での検討が必要です。

第44回総会運動方針は、医師確保と経営改善でかならず前進を、と呼びかけました。新卒医師200人の受け入れ達成でロードマップを完結させること、「大切文書」(※注)の議論を通じて、民医連の医師集団を質量ともに大きく前進させ、共通項で団結し、医療活動の実践におおいにとりくもうと提起しました。コロナ禍で議論がすすまない状況の一方で、新たなる危機に立ち向かうために、医師集団を先頭に、新型コロナウイルス感染症への対応を医局や多職種も交えて議論を積み重ねたことは、今後の医師集団形成と、民医連そのものの発展をすすめるうえでも大きな財産となりました。運動面では、私たちのとりくみがメディアにも取り上げられ、ぜい弱な医療体制の背景に医師の絶対数不足があることが国民にも可視化されました。「2つの柱」を実践する医師集団の形成の課題では、「長野民医連の医師集団は何を大切にするか」や熊本民医連では「大切にするもの宣言」、福島民医連でも同様の文書が議論の中で作成されました。しかし、全体としてはコロナ禍と結んで、自らの課題は何かという議論がされたところはあるものの、一部の県連を除き、医師政策には結実していません。

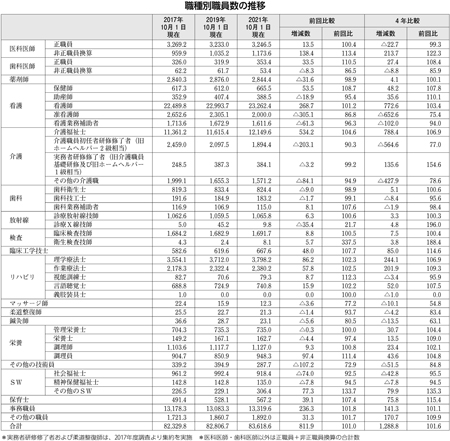

民医連の常勤医師は20年11月時点で3051人となり、18年比でほぼ横ばいの状況です。そうしたなか、医師の平均年齢は上昇、診療所や県連内の中小病院への配置が厳しい状況が、多くの県連で生まれています。特に中小病院の医師確保について議論を深め、子育て世代の医師の働き方についても調査をすすめました。中小病院でこそ柔軟にさまざまな課題に対応できることなど、中小病院の時代を切り開く可能性が浮かび上がってきました。中小病院長会議への問題提起の中で、中小病院における医師の確保と養成の現状と課題について提起を行いました。

子育てに関する医師の実態調査結果について、まとめが発表されました。民医連は子育て医師にとって比較的働きやすいと考えられていましたが、おおむねそれを支持する結果でした。今後は、事業所の中で明文化していくことや、民医連内外にこうしたデータの見える化をはかっていくこと、定期的な調査による進捗状況の公開などが課題となります。青年医師の学術研究活動の助成制度が発足しました。

(2)コロナ禍の医学生、500―200―100のロードマップ(※注)の到達点

コロナ禍で医学生や高校生と会う機会が制限される中で、WEBを活用しての奨学生会議や面談など積極的にとりくまれました。

第41回定期総会にて奨学生集団500人を達成、新卒医師200人を受け入れるための方針が提起され、あわせてロードマップも提起されました。第43期第3回評議員会で、後期研修において、民医連事業所が基幹施設あるいは連携施設であるプログラムへの専攻医のエントリー毎年100人を目標として掲げました。

500人の奨学生集団についてはいったん目標を達成したものの、500人の回復まであと一歩のところまで迫っています。200人の研修医の入職の目標も、マッチングと二次募集で200人を超え、大奮闘の成果です。青森では、奨学生への働きかけ、医学部地域枠(※注)学生の研修条件の改善、大学との連携の強化をすすめる中で二桁の定員のフルマッチを実現させました。専攻医のエントリー100人の目標に対して、21年春、民医連内の新専門医制度研修にすすんだ研修医は39人、新専門医制度外研修(トランジショナルイヤー研修など)にすすんだ後期研修医は17人。専門医研修から民医連に入ってきた医師11人を加えると民医連の専門医研修にすすんだ総数は67人になります。民医連以外の専門医研修などにすすんだ研修医106人のうち、専門医研修修了後民医連へ帰任予定者は26人でした。

民医連の医学生担当者の2つの任務の1つとして医学生運動の協力共同の課題での努力も強めてきました。

また、コロナによりアルバイトができなくなったり、仕送りが途絶えるなどで困窮した医学生への生活援助に医学生とともにとりくまれました。また、メンタル面でのサポートもとりくまれました。医学生自身が食料支援にとりくむ姿も見られました。

医学部地域枠に関しては、山梨でペナルティーを強化することにより地域枠から離脱させないといった動きがあり、民医連としても、ペナルティーによってではなく、地域で働き続けることのできる条件整備や医学教育によって、解決すべきであると求めました。医学生自身も地域枠問題や勉学条件の改善を求め、積極的な発信で世論を動かしました。

(3)初期研修定員削減を巡るたたかいと質向上のとりくみ

初期研修を巡っては、卒業予定者に対する研修枠を狭め、都市部の定員を制限することで医師不足地域での研修に誘導する政策が続いています。各病院の研修医の定員は最低2人となっていたものを1人に削減する動きが、大都市部でおきていますが、大阪では、地域の臨床研修病院が一丸となって削減を撤回させる成果をあげています。また年間の新規入院者数が3000に満たない病院への訪問調査の結果で、理不尽ともいえる研修指定の取り下げ要求が出されるなど、臨床研修病院の定員を巡っては厳しい状況も生まれてきています。44期運動方針として掲げたJCEP(※注)の受審のとりくみは前進し、2病院を残しすべての臨床研修病院での受審が予定されています。コロナ禍で中止していた研修医向け企画について、20卒のセカンドミーティング、21卒の新入医師オリエンテーションから開催しています。

民医連の初期研修については、平和やSDHなどへの関心の高まりはあるものの、コロナ禍で実際の研修では経験できていない状況が生まれています。民医連の医師研修方針Ver.1.9にもとづく実践が求められています。トランジショナルイヤー研修の呼びかけも含む「民医連の考える専門研修ここがポイント」を文書化しました。

(4)新専門医制度・領域別委員会のとりくみ

新専門医制度が2018年の開始から4年となり、新制度による専門医も誕生、ひきつづき現在もサブスペシャリティ領域の具体化などがすすめられており、民医連としても評価と対応を定める時期に入っています。民医連から外部に出た後期研修医の帰任の動向も明らかになってきており、医師部として今後詳細を掌握する予定です。

産婦人科、精神科、整形外科などの領域別の委員会では、独自の説明会やセミナーの開催など、後継者対策を強めています。指導力量の底上げをめざし、総合診療領域におけるブラッシュアップセミナーを2回開催しました。

産婦人科医療委員会では、オンラインによる産婦人科研修説明会を2回行いました。研修医と医学生が対象で、専攻医研修の内容説明と民医連内の研修施設を紹介後、小グループで交流しました。社会や地域と密接にかかわり、女性の人権を守るいとなみを日常的に展開している民医連の産婦人科の特徴を伝える機会になっています。また、HPVワクチンの積極的勧奨再開を受けて、産婦人科医師を対象にアンケートを行い、個々のワクチン接種に対する思いや事業所の状況を把握しました。今期の産婦人科医師交流会では、診療現場にて産婦人科医師が直面する女性への人権侵害の深刻な実態に対する法的な対応について弁護士を招いて学習を行う予定となっています。これらの総括をもとに、45期の委員会活動方針を検討していきます。

精神医療委員会では、「基盤としてのこころの診療推進方針(案)」の具体化を含めて議論を行ってきました。具体的には、熊本・菊陽病院への医師支援要請に応えて、奈良・吉田病院から医師支援を継続してきました。青森・生協さくら病院からの支援要請にもとづき当直支援を具体化しましたが、長期の支援要請については具体化しきれませんでした。延期されていた精神科病院代表者会議を21年3月に開催しました。

小児医療委員会では2019年に佛教大学と共同して行った子育て世代の実情調査をうけ、コロナ禍での子どもと親たちの貧困の状況を浮き彫りにすることを目的に、全国調査にとりくみました。また、子ども医療費の無料化を求め、子ども医療全国ネットなどと協力し、運動をすすめてきました。

整形外科医療委員会の発足に続いて、21年11月に外科診療委員会が立ち上がりました。

第6節 職員育成・各職種のとりくみ

(1)職員の健康を守り抜くことを民医連の文化に

全日本民医連は「職員のいのちと健康を守ることが第一義的課題」とし、「新型コロナウイルス感染症に関する職員のヘルスケア指針」「職員のみなさんのセルフケアのための10のヒント」を発行し、全国での活用がすすめられました。全国の貴重なとりくみを交流するため、「コロナ禍における職員の健康を守るヘルスケア交流集会」(21年6月)では、日常の職場づくりと健康管理体制、大規模災害時の健康管理体制と組織整備の重要性が確認されました。

また、第10回職員の健康を守る集会(21年11月)では、コロナ禍のとりくみを通じて、職員の健康を守ることが事業所管理運営の重要な柱であることがあらためて強く認識されたこと、また大災害の時こそ職員の健康を守る活動を重視することが、民医連の組織文化になってきていることが確認されました。同時に、コロナ対応のなかで明らかになった小規模事業所・介護事業所の健康管理、管理者の健康管理、産業医、労働安全委員会活動、ハラスメント、メンタルヘルスや復職支援が教訓として確認されました。学習討議用動画のシリーズ配信、各地の資料共有、集会記録の動画を配信しました。

「コロナ禍での職員のヘルスケアのとりくみ特別調査」(50人以上の事業所で108事業所より回答、21年6月実施)の結果、職員の健康を守るためのチーム・部門づくりがその推進にとって重要であることが示されました。これは、この間の震災支援の教訓を踏まえて法人、事業所のコロナ対策本部にヘルスケア支援部門設置が行われた方針の的確さを裏づけるものでした。

(2)「高い倫理観と変革の視点を養う職員育成」のとりくみ

第44回総会運動方針を受け、世界の人権保障の到達に学ぶ「人権cafe」学習運動を推進し、「職員育成指針2021年版」を策定しました。

1)「人権cafe」学習運動を力に

「人権cafe」(タブロイド版裏表)は、企画編集に「明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)」の協力も得て、21年5~11月の7カ月間、全国の県連事業所で、のべ17万6451人が学習運動に参加。各県連・事業所で感染対策に留意しながら朝礼や定例会議での学習や講座で、語り合いがひろがりました。

世界の人権保障の到達を学ぶ毎月の特集では、①子どもの人権、②ジェンダーからの自由、③高齢者の人権、④障害者の人権、⑤参政権、⑥健康権、⑦平和的生存権について深めました。また「人権基礎講座」では、国連憲章(1945年)や世界人権宣言(1948年)以来の国際人権保障の豊かな発展と、日本の課題などについて学びました。国連からの勧告にもかかわらず、さまざまな国際条約の選択議定書(※注)が批准されず個人通報制度(※注)が確立されていないことなども学びました。

職員からは毎回、「人権は人類がたたかい獲得したものだと学んだ」「日本の現状は個人の尊厳が守られていないと感じる」「職場づくりとしても継続した人権の学習が大切」など多くの感想が寄せられました。

「人権cafe」学習運動の教訓として、①日本の深刻な実態を世界の人権保障の到達から捉えなおし、背景に人権政策の遅れがあることを学んだこと、②個人の尊厳や多様性への理解を深め、生活や業務における人権への配慮など、気づきにつながったこと、③コロナ禍でも「語り合い」が保障され、一人ひとりがエンパワーメントされる機会となったこと、④「声をあげることが必要」「法律や制度の整備を」「政治を変えたい」など変革の意識が交流され、社保活動が人権を守ることにつながる理解がすすんだこと、などがあげられます。人権学習が、「高い倫理観と変革を養う」職員育成への重要な土台となり、綱領を実践する上でも欠かせない学習であることに、確信が生まれています。

2)「職員育成指針2021年版」の策定の意義

「職員育成指針2021年版」が確定しました。2020年代の職員育成の具体的な指針を総合的に提起しています。職員育成に責任を持つトップ幹部集団、職場管理者、育成を任務とする委員会や担当者が指針を道しるべとして大いに深め、それぞれの状況と照らしあわせて具体化・実践していくことを呼びかけます。

指針では、あらためてすべての県連・法人・事業所で民医連運動の基盤となる活動として職員育成活動の位置づけを高めること、新人からベテランに至るすべての職員が、日々の活動で常に人権の擁護・実現を意識し、共同のいとなみの実践を通して成長していけるような組織文化の醸成・発展を職員育成活動の目標にすることを強調しています。そして、医療・介護の専門職として、民医連職員として、市民・主権者として育ちあうために、心理的安全性が保たれ一人ひとりが役割を持って仲間と協働する場である職場を基礎に、学習活動を強めること(知の獲得と深化)や、多職種協働の実践とその進化の重要性を打ち出しています。

職員育成活動交流集会では「職員育成指針2021年版」を深め、活動経験を交流しました。「社会矛盾が激化し、人権を巡る問題が山積する状況を踏まえ、民医連運動の課題と職員のあり方についてのタイムリーな提起だと思う」「自県連の課題を深める上で視点が鮮明になった。幹部の役割の重要性について納得できた」などの感想がありました。

3)青年職員の育成

44期、コロナ禍で、新入職員研修などが十分に実施できず、青年同士のつながりもつくりにくい状況が続きました。青年委員会やジャンボリーの活動も制約を受けざるを得ませんでした。

第39回全国青年ジャンボリーは、「つながる心つなぐ未来」をスローガンに、「今年もやります!全国JB!新たな歴史の1ぺージをあなたと」と呼びかけ、885人が参加しました。記念講演、7つの分科会で人権と平和について考えました。「学びと楽しみと両方が実現できて素晴らしかった」「オンラインなのに心がつながり、終わるのが寂しい」などの感想が寄せられ、大きく成功し、貴重な成果を収めました。

(3)コロナ禍での各職種・部門のとりくみ

(看護部門)

新型コロナ対応では、感染対策実践交流のWEBシンポジウムをいち早く開催(20年6月)し、陽性者対応やクラスター経験など、先駆的な経験を共有しました。クラスターが発生した病院などへの全国からの看護師支援は、苦境にあっても民医連綱領の実践が確信となり、全国の仲間の連帯の輪がひろがりました。看護管理者や感染管理認定看護師、感染制御実践看護師などの実践は病院内にとどまらず、交流を通じて全国へそのマネジメント力が発揮されました。コロナ禍でも各地で『民医連のめざす看護とその基本となるもの』(※注)を活用しながら、人権といのちを守るために患者とともにたたかう民医連の看護が実践されました。

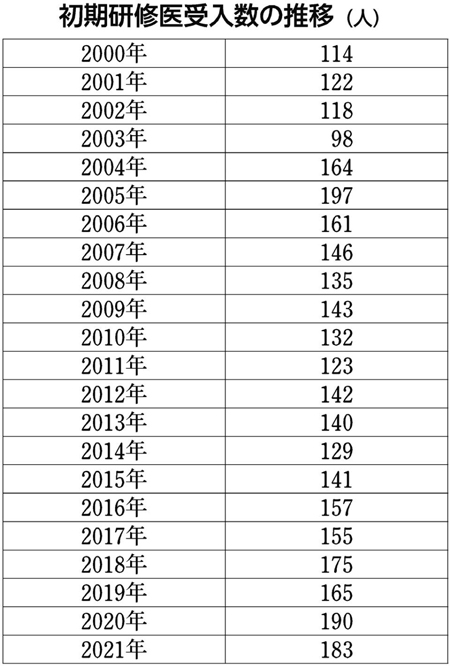

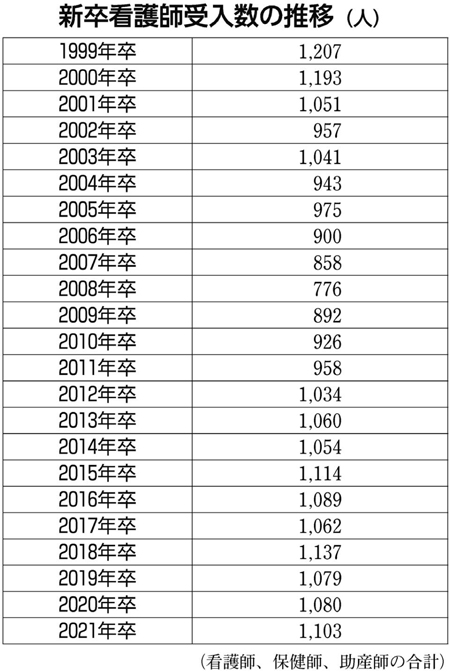

21年度新卒確保数は1103人で、10年連続1000人超えを達成しました。採用につながる民医連との出会いは事業所のホームページがもっとも多いことから、全日本民医連HP「きらり看護」を開設し、全国の事業所HPを閲覧できるよう工夫しました。WEBを活用した複数県連合同企画、学校訪問など、新たなとりくみもひろがりました。

2021年看護管理実態調査(97法人・136病院回答)結果の特徴は、厳しいなかでも離職率を前年度よりも低く抑えたことです。正規雇用看護職員10%(前年11.5%、全国11.5%)、新卒採用者7.2%(前年同率、全国8.6%)、離職率20%以上の病院5.1%(前年10.4%、全国21.2%)と、日本看護協会調査結果よりも低く、離職防止対策の効果がうかがえました。

コロナ禍での卒1研修は、WEBなどを活用しながら実施。学生時代の実習時間減少を考慮した技術研修、コミュニケーション研修など、ていねいにとりくみました。職員のメンタルヘルスケア対策ではカウンセリングなどの増加、ワーク・ライフ・バランスに関する「働きやすい環境づくり」などが各地で積極的にとりくまれており、職員を守る方針のもとでの実践が離職防止効果につながったことがうかがえます。また、看護学生実態調査を実施し、「コロナ禍で看護職をめざす学生への緊急支援金等を求める要請書」を4回にわたり国に提出。これらの運動により、21年度補正予算における困窮学生への給付金の実現へつながりました。21年看護管理実態調査では、全国の民医連内の認定看護管理者は64人(前年12人減)、認定看護師は337人(前年比4人減)、専門看護師7人(前年比1人減)、そのうち感染管理認定看護師は53人、また感染制御実践看護師は15人でした。

特定行為研修を修了した看護師は11人で、そのうち認定看護師は8人。研修受講中7人で、そのうち認定看護師2人でした。特定行為に関する方針を検討するプロジェクトが設置されているのは34法人、準備中11法人。特定行為の実施にあたっては、医師をはじめ多職種で総合的に検討し、法人・事業所として看護師の特定行為について方針をもつ必要があります。

(薬剤部門)

病院薬局では新型コロナウイルス感染症未承認新規医薬品使用のための準備、特例承認された治療剤の手配、使用基準づくりを行いました。保険薬局でも、発熱外来の処方せん調剤・渡薬、自宅療養患者への医薬品の配達などを行いました。病院、保険薬局問わず、新型コロナウイルス感染症ワクチンの管理と希釈・充てん、相談業務を担い奮闘しました。

薬局独自での「気になる患者訪問」の強化や無料低額診療事業の保険薬局への適用(※注)を求め、厚生労働省交渉や自治体への助成の要請を行いました。現在、薬局窓口負担への自治体助成(※注)をしているのは全国で9自治体となっています。

改正薬機法(※注)の施行による、薬局認定制度での「地域連携薬局」(※注)への認可薬局は43薬局(21年10月末時点)、健康サポート薬局(※注)は92薬局(21年10月末時点)となっており、民医連外の薬局と比べて高い取得率となっています。

医薬品の違法製造による製薬メーカーの操業停止があい次ぐ事態に、21年4月に会長声明「国民の命と健康を守るため医薬品の安全と品質を確保、安定供給を実現する施策を求める」を出し、製薬メーカーへの立ち入り調査の強化、後発医薬品の低薬価政策の是正を求めました。11月には日本の流通医薬品の2割(約3000品目)が、出荷停止や出荷制限となり、医薬品供給の混乱が拡大、薬剤委員会は12月「民医連薬剤師は、国民が安心して薬物療法を継続できるよう医薬品の供給にとりくみます~医薬品供給の現状と今後の課題~」アピールを出し、厚生労働省へ要請しました。

21年5月にコロナ禍の中で奮闘する病院薬局長の活動交流のため、臨時の病院薬局長会議を開催しました。病院薬局のコロナに対応したBCP作成がすすみました。9月には薬事委員長、事務局長会議を開催。特例承認された新型コロナウイルスワクチンや治療薬が、正規の審査を受けていない課題が明らかになりました。経済的負担が少ない薬物治療をすすめることも確認しました。

新卒の受け入れは、20卒81人、21卒61人、目標達成率も低下しており、対策強化が必要です。21年12月には薬剤部門代表者会議を開催し、中長期の指針となる「保険薬局政策2021」(※注)と民医連の病院薬局長の任務と役割を明確にした『病院薬局長ハンドブック』(※注)を確認しました。

(検査部門)

全国で新型コロナウイルス感染症の検査に積極的に対応し、検査技師の役割が大いに発揮される2年となりました。各病院の対応状況を交流するため20年12月に「COVID―19対応に関する全国検査部門WEB交流会」を開催しました。委員会では、『民医連に働く臨床検査技師活動指針2021』(※注)の議論を行ってきました。

(放射線部門)

第43期放射線部門代表者会議で課題として確認した①人材不足、②人材育成、③医療安全について対策をすすめてきました。現況調査(各県連事業所の人員・人材など)を実施し、各県連、各事業所責任者へ情報を共有する予定です。医療安全では事例報告にとどまらず、共通フォーマットを作成し、インシデント・アクシデントの防止策まで共有できるようすすめました。

医療法施行規則の一部改正(19年3月11日)に伴い、医療用放射線の安全管理体制(20年4月1日)が施行。エックス線装置などを備えるすべての病院・診療所は「医療放射線安全管理責任者」を配置し、安全管理のための指針策定、職員研修の実施など専門家としての役割がいっそう求められています。放射線部門ニュース(全6回)でも同責任者の配置を呼びかけてきました。事業所施設長の責任でとりくむことが重要です。

(リハビリテーション部門)

20年の診療報酬改定での「リハビリ実施計画書の運用に関わる見直し」は業務整備などを伴う大きな改定でした。呼吸器リハビリ料などに言語聴覚士が算定可能になり、精神科に疾患別リハビリ料が追加されるなど、この間課題としてきたことが、保険診療上も整備されることになりました。21年介護報酬改定では、科学的介護加算の新設とLIFEによる情報提供が求められ、負担は増えたもののリハマネ加算は実質的に減収という厳しい内容でした。また、リハビリと機能訓練、口腔、栄養は「三位一体」として位置づけられ、外部・医療との連携を強化することが求められました。訪問看護ステーションからの訪問リハビリの基準が厳格化される動きがあり、職能団体と協力して反対する署名にとりくみました。

リハビリ技術者委員会はWEB会議の優位性を発揮し、情報共有や意見交換を重ねてきました。21年12月には県連・法人代表者会議を開催しました。

(栄養部門)

22年1月29日に開催された栄養部門代表者会議にて第44期栄養部門基礎統計調査について分析を行い、現状を確認しました。今回は特に感染症の拡大や災害などに対応するための備蓄品の見直しや栄養部門の政策、緊急事態に対する食の確保について検討を行いました。

また、第44期の栄養部門のテーマである食・教育・連携に沿って各地協の指定報告を受け、活動の振り返りを行いました。嚥下調整食については、栄養部門の教育的な重点課題となっており、食形態の取り組みを各地協で継続してすすめていきます。連携においては栄養士と調理師はもちろんですが、他職種とも連携を強化することで食を中心とする地域に根差した民医連らしい活動を通して、栄養部門の存在価値を高めていくことを提起しました。

(事務部門)

事務育成委員会は、事務職員を「民医連運動の発展に重要な意味を持つ多職種協働のコーディネーターであり、その当事者である」と位置づけ、そのための体系的な育成方針の策定や「民医連事務の3つの役割」(※注)の具体化、コロナ禍での役割の発揮を呼びかけてきました。県連事務政策の改定着手、「事務職員活動交流集会」の開催、多様化・複雑化する事務労働の専門分化を生かした、全職種対象の学習会講師活動など各地で新たにひろがりつつあります。コロナ禍の困難が地域にひろがるなかで事務の役割は、いっそう期待されており、アウトリーチの実践などにおいて工夫や活躍が求められています。

「事務育成活動交流集会」には役職者以外の職員も多数参加し、「職員育成指針2021年版」を学び事務の存在意義や期待を受け止め、分散会で実践や悩みも交流されました。

採用や幹部の育成は引き続き多くの県連で課題となっています。いくつかの県連で近隣大学や専門学校との関係を築くなど、具体的に学生対策の実践が始まっており、入職前の働きかけがいっそう求められています。

地協や県連の枠組みを生かして、体系的に学べる幹部学校(講座)への期待も大きく、今後も育成上の重要な機会の一つとして位置づけることが必要です。

(ソーシャルワーカー部門)

第44期、コロナ禍によって多くの人たちが困難に陥りました。全国の民医連SWは、無料低額診療事業の相談をはじめ、飲酒量増加や若い女性のオーバードーズ(薬の過剰摂取)、在宅時間が増える中での虐待・DV、仮放免や帰国困難な外国人の相談などに向き合いながら奮闘しました。また、感染対策と面会・訪問の制限の中で、患者、入所者や家族との関係性構築の難しさ、関係機関との連携の困難、発熱した無保険者や介護事業所の営業停止で行き場を失った利用者と家族への対応、コロナ後遺症の医療費負担問題など、コロナ禍で生じたさまざまな課題にとりくみました。

SW委員会では、コロナ関連情報などをタイムリーに発信し、地協SW委員を通じて各県連SW代表者と共有しました。委員会発行の「あの街この街瓦版」でも、事例や実践、各県連のトピックスを紹介し、地協・県連を越えた相互交流を深めました。地協の交流集会や研修会開催が困難な中、SW委員会主催でオンラインの初任者研修会を開催しました。36県連から157人が参加し、SWとして患者の伴走者になり、患者本人が主体的に選択できるようサポートすることなどを深めました。総選挙ではアピール「憲法が活かされる社会、無差別・平等の医療・介護の実現をめざして、政治を変える一票を投じよう!」を発信し、各地のSW部会のアピールやニュースも全国で共有しました。

SW県連代表者会議・指導者研修会を、22年1月27~28日に開催しました。

(鍼灸・マッサージ部門)

鍼灸マッサージ委員会は、22年度診療報酬改定に向け、全日本民医連としての要求内容の議論を重ねてきました。21年11月には、厚生労働省に要求書を提出して交渉を行い、手技に対する正当な対価や、患者にとって安心して使いやすい制度の実現などを求めました。報酬について前進といえる回答は得られませんでしたが、ひきつづき改定内容を注視しながら、適切な評価がされるよう改善を求めていきます。民医連で働くはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師が減少するなかで、横のつながりをどうつくっていくかが課題です。

(保育部門)

「子ども・子育て支援新制度」に続き、「新子育て安心プラン」が公表され、幼児教育・保育の無償化にあわせて保育士の質の向上をめざした処遇改善や、待機児解消のプランなど、保育を巡る情勢はめまぐるしく変わっています。21年全日本民医連保育実態調査結果(回答率64%)では、自治体の認可を受け事業所内保育事業へ移行・病児保育所開所、企業主導型保育所へ移行、委託化などさまざまな形態の保育運営となっています。利用職種は9割(前回6割)が「全職種」と回答、保育利用者数は前回比160%増加、とりわけ女性医師の利用が増加しました。第44期保育交流集会はWEBで開催し、さまざまな日々の保育実践に加えてコロナ禍での保育の実践や、保育士の特性を生かした病院との連携や地域の子育て支援の実践、職員育成や集団づくりなどについて交流しました。

第7節 全日本民医連のとりくみ

(1)自然災害への対策ととりくみの強化

20年7月熊本豪雨災害、21年2月福島沖地震(震度6強、M7.1)、21年7月静岡熱海市伊豆山上土砂災害、21年8月長崎、佐賀、福岡、広島など広域豪雨災害、21年10月関東地方地震(東京・埼玉、震度5強、M5.9)と、豪雨災害や地震が多発しました。

21年12月21日、政府は日本・千島海溝地震(北海道から東北地方太平洋沖)の被害想定を公表。南海トラフ巨大地震、首都直下地震とともに予想される3つの巨大地震の想定見直しが完了しました。公表された被害想定には青森、宮城、福島、茨城各県にある原発の影響は評価されていません。MMAT委員会は、ひきつづき研修交流会を幅ひろい層を対象に開催していくことや、事業継続計画(以下BCP)策定のとりくみをすすめることなどを活動の方針としていましたが、新型コロナ感染の拡大が続く中で、状況は大きく変化しました。

20年7月に発生した熊本豪雨災害では、感染防御の観点から、ボランティアの確保が困難となり、県外支援も制限され、これまでのような救援活動ができなくなりました。全日本民医連と現地で対策会議を重ねました。

MMAT研修会は、新しく就任した県連事務局長、全日本事務局員を対象にすると同時に、対象を各県・事業所の幹部だけでなく多くの職員にひろげて、基礎研修交流会として開催しました。参加者の感想では、「災害対応について体系的に学ぶことができ、実際の訓練に生かすことができた」と感想が出されました。講義は、全日本民医連ホームページへ掲載しました。

多発する災害に対する備えとして、BCPの策定が重視され、災害拠点病院ではすでに義務づけられており、それ以外のすべての医療機関に対しても備えることが推奨されています。新型コロナウイルス感染者の受け入れや、事業所内の感染発生を経験するなかで、感染症にも対応した、BCPが求められるようになっています。介護では、21年の報酬改定において、感染症や災害への対応力強化の一環として、すべてのサービスにBCP策定が義務づけられることになりました(3年間の猶予あり)。MMAT委員会では今期、こうした情勢のもとでBCPを検討、民医連としての「ひな形」をつくり、それを用いた研修会を開催することで、民医連の各事業所のBCPづくりを推進しています。また「困ったところに民医連あり―民医連の災害対策」(民医連医療連載)を書籍にまとめ、民医連の災害救援活動の歴史や実際を掲載しました。

(2)全日本民医連のとりくみ、地協・県連機能の強化

1)全日本民医連・地協結集、県連機能強化

44期運動方針では、「理事会機構としての地協機能、県連機能強化」と全日本民医連の組織強化とトップ幹部育成」の2つの課題を掲げました。地協機能の強化について医師・医学対、経営、医療・介護などの体制の確立は、改善・強化がすすみました。またWEBを活用することで、集まりにくかった病院長の交流・会議なども活発にとりくまれました。

コロナ禍で、県連会長、事務局長、法人・事業所のトップ幹部の奮闘は大きな力を発揮したとともに、危機にあってトップの役割の重要性を浮き彫りとしました。感染対策などの制約もあり、トップを対象とした研修は県連事務局長研修会にとどまりました。45期全体のスケジュールを早い段階で確定し、すすめるよう改善します。

2)東京・首都圏への連続した緊急事態宣言と感染爆発への対処

20年2月の熊本総会と前後した新型コロナウイルス感染症のひろがりのもと、「全日本民医連新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、第1回四役会議以後、全日本民医連が行うすべての機関会議、部会、委員会、全国会議、集会をWEBで行いました。特に東京を襲った第1波では、理事会の1カ月延期(4月開始)、全日本民医連3紙誌の1カ月停刊(4月)など、大きな困難に直面しました。

首都圏は、44期のうち数カ月を除き緊急事態宣言下にある中で、理事会会務運営を維持するため、WEB環境の整備と習熟、事務局員の感染防止のため事務局の一部改装、移動制限や在宅勤務の導入、メンタルヘルスケア体制整備など、首都圏在住の役員にささえられながら対応し、おおむね20年6月には安定した運営体制を確立しました。

WEBによる諸会議での議論や参加は、移動する必要がなく参加しやすい環境をひろげ、参加者がいずれの集会でもこれまでの数倍の規模で拡大し、全国の経験の交流や情報共有が大いにすすみました。一方で議論の深まりやコミュニケーション、部分参加の増加などの点で課題も生んでいます。

3)学術・運動交流集会

第15回学術・運動交流集会は、21年10月22~23日にオンライン開催され、全県連から2483人が参加登録しました。スローガン「憲法が生きるコロナ後の新しい社会へ力をあわせよう」のもと、593演題が登録され、3つのテーマ別セッション(「デジタル化に立ち向かう民医連の医療・介護」「貧困、自己責任と向き合い、コロナ後にどんな社会をめざすか」「住み続けたいまち、住民主体となるまちづくりのヒント・実践を交流しよう」)でも活発に討論されました。開催予定だった香川民医連や韓国社会的医療機関連合会、人道主義実践医師協議会からメッセージ動画が寄せられました。

岡野八代さん(政治学博士、同志社大学教授)の記念講演「ケアと多様性を大切にする社会へ」では、ケアは一人ひとりの尊厳を育む活動であり、社会政策の中心となる必要があることが強調されました。オンラインの利点を生かし、プレ企画では気候危機やジェンダー平等などをテーマに学習動画を配信しました。すべての行事をオンデマンドで1カ月間配信しました。

4)国際活動

国際連合経済社会理事会(ECOSOC)(※注)2021年ハイレベルセグメント(閣僚級会合)に、コロナ禍での困窮事例調査、看護学生アンケートのまとめと国に対応策を求める活動のレポートを提出し、受理されました。全日本民医連の各種声明文から必要なものを英訳して全日本民医連のホームページに掲載、国際的に広報しています。

国際交流として、韓国との定期的なコロナの情報交換をし、原水禁世界大会、全国青年ジャンボリー、学術・運動交流集会にあいさつを寄せてもらいました。日本での感染対策物資が不足するなか、韓国から多くの感染対策用物資の支援を受けました。韓国社会的医療連合会の第3回学術集会に、会長、事務局長が参加しました。キューバは、コロナ禍で経済情勢が不安定になり医療物資の不足も伝えられ、これまでの視察参加者などを中心とした募金活動や、全国の事業所からの物資提供を呼びかけ、大使館に届けました。軍事クーデターが起きたミャンマーで、民主化のために活動している医療関係者との交流と募金支援や、日本国際ボランティアセンターとの交流、募金支援など、コロナ禍でこそ求められる国際連帯の活動に工夫してとりくんできました。

5)共済活動

民医連共済は、①見舞金などの給付事業、②職員の健康維持増進と交流のための福利厚生事業、③退職後の慰労金給付事業などを実施しています。災害見舞金など各種見舞金制度は、民医連職員の助け合い、連帯の制度として役割を果たしています。この2年間は、コロナ禍で全国スポーツ大会が中止となり、また県連共済・法人共済でも交流企画などが実施できませんでした。そうしたなかでも、職員の健康づくり活動(健康チャレンジなど)はかつてなく旺盛にとりくまれました。また、退職者の生活をささえる一助としての慰労金制度を維持・発展させるために、慰労金制度改定の全国的な論議が行われ、決定されました(22年度より実施)。あらためて慰労金制度の意義と役割が確認され、「民医連は一つ」という連帯と団結を深めることができました。

6)広報

SNS、動画媒体を中心とした広報活動を強化するため、公式TwitterとFacebookを21年6月に開始しました。各部が行う記者会見についてのサポート、記者クラブ・マスコミとの連携、プレスリリースの改善、動画配信など、専門家の援助も受けながら改善をはかり、配信マスコミの増加につながっています。

(3)特養あずみの里裁判、乳腺外科医師えん罪事件への支援について

1)特養あずみの里裁判の逆転勝利

19年3月25日、長野地方裁判所で不当な有罪判決が出された特養あずみの里裁判が東京高裁に係属し、日本医労連、保団連、国民救援会、全日本民医連で中央連絡会を確立し、「無罪を勝ち取る会」と連携して運動を強めてきました。20年7月28日、東京高裁は、有罪判決を破棄して無罪判決を出しました。無罪判決は8月12日、確定しました。

介護の未来のかかったこの裁判には、73万筆を超える無罪要請署名が裁判所に寄せられるなど、全国の介護、看護関係者をはじめとした支援があり、無罪判決を勝ちとる大きな力となりました。

無罪の控訴審判決は、過失論として予見可能性は、抽象的・一般的ではなく具体的でなければならないこと、「本件ドーナツで窒息する危険性ないしこれによる死亡の結果の予見する可能性は相当に低かった」と結論づけ、利用者の特性から、ドーナツを提供することが、窒息のおそれを具体的に予見可能だったか厳密に判断すべきとしました。また、地裁の有罪判決後、各地の介護現場では「おやつをやめる」など萎縮もひろがるなか、控訴審判決が「食事は、精神的な満足度や安らぎを得るために有用」「幅ひろくさまざまな食物を摂取することは人にとって有用かつ必要」と認め、利用者の食べる楽しみを取り戻し、やりがいある介護をすすめるうえで、大きな役割を果たすものでした。

逆転無罪判決は介護の未来を守るものとなりましたが、介護現場での重大事故に対応した危機管理の上での教訓、課題も示され、全国的に共通の問題があることから、18年に「介護現場における重大事故に対応した危機管理の基本指針2018」を確認し、全国で学習と実践を積み上げています。21年7月に無罪を勝ち取る会から『逆転無罪特養あずみの里刑事裁判の6年7カ月』が発刊されました。全国で活用しましょう。

2)乳腺外科医師えん罪事件の到達と支援強化

東京地裁で、完全無罪となった「乳腺外科医師えん罪事件」は、20年7月に東京高裁で、せん妄下での幻覚を否定するとともに、地裁で信用性に疑問があるとされた警視庁科学捜査研究所の鑑定結果も信用できるとして、不当な実刑判決を出しました。

外科医師を守る会などの支援の中で、最高裁第二小法廷は、22年2月18日、この高裁判決を破棄し、審理を高裁へ差し戻す判決を出しました。実刑破棄に確信を持ち、差し戻し審で一刻も早い無罪を勝ち取るために全国から支援を強めます。

(4)「旧優生保護法による強制不妊手術」被害者支援と民医連の見解検討

旧優生保護法下で実施された強制不妊手術に対して、8地裁に24人が国賠訴訟を起こし、現在までに6つの地裁で判決が出されています。このうち4地裁では、個人の尊厳をうたい幸福追求権を保障する憲法13条、法の下の平等を掲げた14条、さらに家族の構成に関して意思決定する自由を規定した24条2項に照らして、旧優生保護法を憲法違反とする画期的な判断を示しました。

初めて違憲判決を出した仙台地裁判決では、リプロダクティブ権(子を産み育てるかどうかを意思決定する権利)を、憲法が保障する基本的人権として認めました。しかし原告の国家賠償請求に対しては、手術から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の規定を適用して、いずれの裁判所も全面的に棄却しました。子どもを生む権利を奪われた原告の生涯にわたる苦痛を無視した不当な判決です。

22年2月22日、大阪高裁はこの「除斥期間」の適用を原告にそのまま認めることは「著しく正義・公正の理念に反する」と否定しました。私達はこの判決を高く評価し、国が上告せず判決を受け入れ全面的解決を求めます。

被害者救済を目的として19年に制定された「一時金支給法」は、与野党の国会議員が主導した点で評価できるものでしたが、被害者個人に通知しない仕組みのため、判明しているだけでも2万5000人に及ぶ被害者に対して21年4月末までの認定件数者はわずか899件にとどまっています。

現在、裁判は地裁、高裁でたたかわれています。被害者への補償や尊厳の回復に向けて、民医連として全面的に支援をします。あわせて政府に対し、地裁での違憲判決を踏まえた一時金支給法の抜本的な見直しを求めます。

旧優生保護法プロジェクトでは、前期第43期に見解案をとりまとめました。今期はこの見解案を土台に、産婦人科、小児科、精神科の各領域から委員を選出し、さらに議論を深め、旧優生保護法の経過やこの問題の原因、本質について民医連としての見解を整理するとともに、今後も生じうる人権侵害と倫理的問題に対する民医連としての対応原則や、よって立つ倫理的規範について提起しました。

第2章 情勢の特徴

44回総会は情勢の特徴のひとつに、「市民社会が平和と人権を実現する時代への胎動」をあげました。

コロナ禍は、現在の社会のゆがみを根底からあぶり出し、多くの人びとの中に変化をもたらしています。

「いのちの尊さと人間の尊厳、個人の尊厳」「格差と貧困を拡大し、医療体制・公衆衛生体制のぜい弱さを生み出してきた新自由主義からの転換の必要性」「これまでの社会がケアを重視せず、必要なケアを民間の営利サービスや女性の無償労働に委ね、ケア労働を低く扱ってきたこと」などが声となり、可視化されています。ケアを必要としない人は存在せず、誰もが個として尊重されるケアに満ちた社会が求められています。

総じて、パンデミックの体験を通じ、多くの人がこれまで遠くにあると感じていた政治が、いのちと暮らしにとって身近なものだと感じ、「沈黙しない」と声をあげ立ち上がり、さまざまな分野で大きなうねりを起こしています。

この流れは、21年10月31日に投開票された衆議院総選挙において、市民連合と立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組が合意した「衆議院総選挙における野党共通政策の提言――命を守るために政治の転換を――」(以下、共通政策)にも中心的な内容が盛り込まれ、200を超える小選挙区で野党の候補者が一本化され、たたかわれました。

共通政策は6つの柱「憲法に基づく政治の回復」「科学的知見に基づく新型コロナウイルス対策の強化」「格差と貧困を是正する」「地球環境を守るエネルギー転換と地域分散型経済システムへの移行」「ジェンダー視点に基づいた自由で公平な社会の実現」「権力の私物化を許さず、公平で透明な行政を実現する」と、20の具体的政策を掲げました。「人権」「公正」を視点とした社会への転換をはかる内容で、多くの部分で民医連綱領とも一致するものです。目標とした「政治を変える」「新しい政権をつくる」には至りませんでしたが、小選挙区での議席増など市民と野党の共闘の力が発揮され、確信をひろげました。

第2章では、コロナ禍で露呈した格差と貧困の原因、人権と公正、平和へ向かう世界と日本の特徴、こうした流れから逆行する岸田政権の特徴について記載し、時代認識、民医連の役割を深めます。

第1節 格差と貧困のいっそうのひろがり

(1)ひろがる格差と貧困

9年間の安倍・菅政権のもと展開されたアベノミクスにより、格差は劇的にひろがりました。富裕層の資産は6兆円から24兆円へと4倍に増え、大企業は利益を増やし続け、内部留保が133兆円増加、20年度末で467兆円となりました。この期間にも、法人税を減税(28%から23.2%)、所得1億円を超えると負担する税率が下がる富裕層優遇の税制はそのままとしました。

一方で、労働者の実質賃金は年間22万円も減少し、2度に及ぶ消費税増税、2000万人を超える非正規雇用の拡大を続けた結果、年収200万円以下のワーキングプアは1200万人(19年国税庁)となりました。

17歳以下の子どもの相対的貧困率(可処分所得が中央値の半分未満の世帯)は13.5%、7人に1人とOECD(経済協力開発機構)加盟国の中で最低水準です(20年7月厚生労働省)。特に、ひとり親世帯の相対的貧困率は48.1%と、約半数となっています。相対的貧困は可視化されにくく、支援が行き渡らない場合が多々あり、放置されると教育格差などをひろげ、さらに格差が拡大する要因となります。「家計をささえるため、毎日のようにアルバイトをしている子ども」「食費を切り詰めるために親が十分に食事をとっていないという子ども」「金銭的理由での進学断念」や心の拠り所を失うケースなどが私たちの日常診療の場、「いのちの相談所活動」のなかでも多数見られるようになりました。

(2)つくられた貧困と不平等、コロナ禍で浮き彫りに

新型コロナウイルス感染症の拡大で、人びとの生活をささえる社会的基盤の不安定さ、生活困難に対応すべき社会保障制度のぜい弱性が浮き彫りとなりました。しかしこれらは、歴代政権による新自由主義的改革によってつくり出されてきたと押さえることが大切です。

経済活動の停止は、非正規労働者の失業など、多くの労働者の生活困窮を生み出しました。1999年(自民党小渕内閣)に労働者派遣が原則自由化(※注)され、03年(自民党小泉内閣)には禁止されていた製造業と医療業務への派遣が解禁されました。現在、非正規雇用労働者が全就業人口の4割、2000万人を超える状況がつくり出されています。

なかでも女性の生活困窮者が急増しました。女性は、正社員でも男性の7割、非正規雇用を含む平均給与では約5割で、生涯賃金(勤続40年)で1億円近い男女の賃金格差が放置されてきました。非正規雇用が多いこともあり、年収200万円以下の女性比率は38.6%(20年国税庁統計)にのぼっています。

高齢者の多くが年金だけで暮らせない家計状態におかれ、非正規雇用に依拠して暮らしを維持していました。背景には、12年の年金改革関連法(自民党安倍内閣)により、13年から3年間で2.5%の年金額削減が行われたこと、最低保障がなく、国民年金満額でも月額6万5000円、生活保護の最低生活費より1万5000円~2万円下回る現行の年金制度の不十分さがあります。

厚生労働省の統計では18年の段階で、生活保護水準(単身世帯で年収160万円、月額換算13万3000円)以下で暮らしている高齢者世帯は607万8000世帯、756万人でした。特に高齢女性の一人暮らし世帯の相対的貧困率は51.3%(236万2000世帯)と突出しており、続いて高齢男性の一人暮らし世帯38.7%(86万1000世帯)、高齢の一人親と未婚子の世帯30.8%(61万4000世帯)と、貧困な高齢者が大量に生み出されてきました。厚生年金においても非正規雇用が拡大し、低年金層を生み出してきました。

異常に高い学費、貧しい奨学金制度のもと、コロナ危機による休業が「シフト制」などで働く学生アルバイトを直撃し、多くの学生が食事に事欠くような困窮状態に突き落とされました。

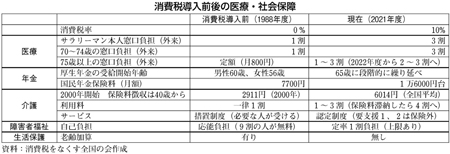

これらの事態の原因は、自己責任と自助を強調し、社会保障・福祉の理念を変質させ、給付の抑制・削減と負担増へと制度を後退させてきた政策にあります。

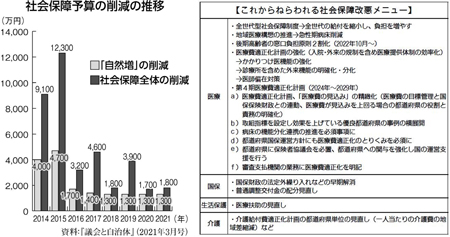

1980年代の臨調行革で老人医療の無料化の廃止、健康保険本人の窓口負担の導入、生活保護の抑制、1989年には低所得者ほど負担が重くなる消費税が導入されました。90年代には、社会保障予算の削減に着手し、負担増の制度改悪をすすめながら、税制で法人税の軽減、所得税の累進性の緩和、消費税の税率の引き上げ、逆進性を持つ社会保険料の負担増などがすすめられました。12年には、「社会保障と税の一体改革」が唱えられ、さらなる消費税増税と法人税率の引き下げ、安倍政権下の13年「社会保障制度改革推進法」では、小泉政権以上の社会保障費の自然増抑制が強行され、現在、「実質的な増加を高齢化による増加分の範囲におさめる」として全世代に負担増を求める「全世代型社会保障改革」へと引き継がれています。

結果、コロナ禍に見舞われる前に、規制緩和で雇用破壊がすすみ、非正規の拡大など不安定な労働がひろがって、低賃金の労働者が大量に生み出されたこと、社会保障制度による給付が極端に少なく「自助」を優先し、かつ税と社会保険の負担が低所得者ほど重い構造により、日本の格差と貧困・不平等はつくり出されてきました。ここに構造的な女性差別も加わり、女性の貧困・不平等がさらに大きい社会となっています。

第2節 転換点に立つ時代

(1)「人権」「公正」をキーワードに新自由主義からの転換を迫る声のひろがり

新型コロナウイルスが猛威を振るうもと、医療・公衆衛生の崩壊、格差と貧困のさらなる拡大などに世界が直面しています。先進国の自国優先の対策は、世界的なワクチン格差を生み、その結果、新たな変異株の流行がひろがりました。世界を見すえた公正なとりくみなしには、コロナ禍の収束を見通せないことは明らかです。

一方、ヨーロッパやアメリカなどの先進国で、その原因が経済と企業の利益優先、規制緩和や社会保障削減をすすめてきた新自由主義の政治や緊縮政策にあり、人びとの権利や社会保障が最優先される社会への抜本的な転換をめざす声がひろがっています。

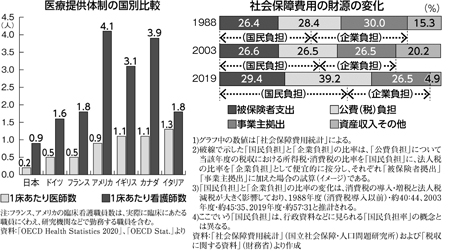

深刻な医療崩壊がひろがったイタリア、スペインでは、90年代から緊縮政策がすすめられ、医療費削減、病床や医療従事者の大幅な削減が行われてきました。

20年4月13日、ミラノ、アムステルダム、バルセロナ、パリの4市長が、ユーロ圏やEUなどに対して、「コロナ危機対応にあたって緊縮政策を押しつける誤りをくり返してはならない」と訴える共同アピールを欧州主要紙に発表しました。共同アピールは、世界金融危機とその後に行われた緊縮政策が公共サービスの力を弱め、経済成長を遅らせ、社会的な不平等をつくりだしたと強調し、「我われはその代償をいまも払い続けている」と批判、新型コロナウイルス感染症への対応では社会的サービスがきわめて不足しており、それは世界金融危機の時に切りすてられたものだと指摘。新型コロナの支援策を実施する際に「緊縮政策の条件付きとしないことを求める」としています。

20年7月には、新自由主義を突きすすみ、世界で最大規模の新型コロナウイルス感染者数と死亡者数を出しているアメリカで、83人の大富豪が「私たちに課税を。それが正しい、唯一の選択肢です。人間は、私たちのお金よりも、もっと大切なのです」と訴えています。バイデン大統領も「最低賃金1500円の実現」「富裕層と大企業への課税」「トリクルダウン経済の否定」などを訴え、これまでの新自由主義的な経済から変化しています。

国内でもジェンダー差別の問題が、日本社会の抱える構造的問題として認識され、鋭く問い直されています。五輪組織委員会の森喜朗会長(当時)の差別発言に、抗議の声が沸き起こり、辞任に追い込みました。女性に対する経済的支援にとどまらず、学校などに生理用品を置こうという「生理の貧困」の運動もひろがっています。

コロナ危機は、全国一斉休校などの誤った政策ともあいまって、子どもたちの成長に不可欠な友だちとの遊び、交流を突然奪い、強いストレスを与えました。こうした子どもの状況を前にして、多くの人びとが、子ども一人ひとりをていねいにささえる教育を痛切に望み、子どもの個の尊厳、多様性の尊重を求め声をあげ、小学校で少人数学級が実現しました。

困窮を極める学生向けの食料支援は、約9万人の学生が利用し、学生の暮らしをささえ、連帯の輪をひろげています。学生がボランティアやスタッフとして登録し、ともに活動しています。「自己責任論」がまん延する中、支援を受けることを躊躇していた学生が、支援を受けるなかで連帯の大切さを実感し、さらにすすんでボランティアとして支援する側にまわり、社会と政治のあり方に目を向け、社会的連帯によって政治を変える模索と探求を強めている例も生まれています。

気候危機の打開を求める動きは世界で大きくひろがり、「FridaysForFuture」(未来のための金曜日)など若い人たちを中心にした運動が世界でも日本でもひろがっています。

(2)核兵器禁止条約発効の意義と展望

1)核兵器禁止条約発効実現は民主主義の力

44回総会は、被ばく75年、国連創設75年、NPT発効50年の2020年、核兵器廃絶の転機をつくることを呼びかけました。20年10月24日に50番目のホンジュラスが批准して、21年1月22日、核兵器禁止条約(以下、禁止条約)が発効しました。核兵器が国際法により違法化される新たな時代の幕開けとなりました。

禁止条約は前文で、「核兵器の使用によって引き起こされる壊滅的な人道上の結末を深く懸念し、そのような兵器全廃の重大な必要性を認識し、廃絶こそがいかなる状況においても核兵器が二度と使われないことを保証する唯一の方法である」と明記、核兵器と人類の共存はできないことを明確にし、廃絶以外に核兵器の使用は防ぐことができないとしました。それは、想像を絶する非人道的で悲惨な体験をしたにもかかわらず、「報復」を求めず、「決して核兵器を使わせてはならない」「そのためには、核兵器をこの世界からなくさなければならない」という被ばく者の声と立場、信念の反映です。

禁止条約は、アメリカ・トランプ前大統領による、各批准国の国家主権を踏みにじろうとした「批准書撤回を求める書簡」など、核保有国と日本など核の傘に固執する勢力のどう喝や妨害に抗して発効に至りました。批准国の4割は人口150万人にも満たない国々で、大国も小国も平等に主権を行使する民主主義の力が揺らぐことなく発揮されました。禁止条約の実現の流れは、「民主主義」「被ばく者の声に代表される核抑止論への断固とした批判」「国際紛争の平和的解決の原則」「法による支配」の力を示しました。

現在、世界はパンデミックによりグローバルな危機に直面しています。国境では決して防ぐことはできない、世界的な連帯と対応が必要な事態に直面しています。禁止条約の発効は、分断を乗り越え、核兵器廃絶や気候危機阻止など、人類的な課題に立ち向かっていく人びとの共同、連帯、団結が、現在のコロナ禍の対応の中でかならずひろがっていく展望を示しました。

2)禁止条約を力に核兵器のない平和で公正な世界実現へ

世界でも、日本でも核兵器禁止条約を支持し、核兵器のない、平和で公正な世界の実現をめざす声と運動がひろがっています。

禁止条約は、第4条で核保有国も、自国の核兵器を廃棄してから条約に加盟するか、条約に加盟した上で、国際的な管理のもとで核兵器を廃棄する2つの道を保障し、核兵器を違法化しただけでなく、核兵器が存在する中でも「核兵器のない世界」が実現する道筋を明確にしました。すべての核保有国がこの条約に加盟しさえすれば、この条約のもとで核兵器の廃絶が実現します。批准国、加盟国が一国でも増えることが最大の課題です。そのために条約第12条で、締約国が非締約国に対し条約加盟を推奨すること、条約第8条で2年ごとに非締約国や、民医連なども含まれる市民社会・非政府組織(※注)も参加する締約国会議を開催していくこととしています。日本のような非締約国内で、核兵器のない世界を求める声と運動のひろがりが決定的に重要です。

核兵器依存国(日米安保条約・北大西洋条約機構のもとにある日本やヨーロッパ諸国)についても、禁止条約第1条が核兵器の使用の威嚇を禁止した以上、条約違反の状態にあります。軍事同盟を破棄することができなくても、「核の傘からの離脱」を明確にできれば条約に加盟することができます。禁止条約支持の世論はNATO加盟国、日本とも7割を超えており、核兵器依存国内で条約への批准、締約国会議へのオブザーバー参加(条約8条)を求める運動がもっとも重要な情勢です。そのほかにも、禁止条約1条が核兵器の開発、製造を禁止している点から、核兵器開発・製造にかかわる企業への経済支援=投資や融資などを行っている金融機関からの資金の引き上げ(※注)など、禁止条約を活用した多面的な市民社会の運動も始まっています。

22年1月に予定されていたNPT再検討会議は、新型コロナウイルス感染拡大により再延期となりましたが、核保有5カ国(米国、英国、ロシア、中国、フランス)が、この会議に向けて準備していた「核戦争回避と軍縮が最大の責務」とうたう共同声明を発表しました。この声明は「核戦争に勝者はおらず決してたたかってはいけない」と確認していますが、禁止条約について触れず、侵略を抑止し戦争を防ぐためのものとして、核兵器保有を正当化しています。22年6月に開催される禁止条約締約国会議には、NATO加盟国のノルウェーとドイツがオブザーバーとして参加する予定です。22年は禁止条約のひろがりで核兵器保有国を追いつめていく年となります。国内では、先の総選挙で野党の「共通政策」に「核兵器禁止条約の批准をめざす」ことが掲げられ、日本政府に署名・批准を求める自治体意見書は、623自治体、全自治体の35%にひろがっています(21年12月23日現在)。政府に署名・批准を求める署名も全国でとりくまれ85万8325筆(21年11月22日現在)となりました。日本政府に対し核兵器禁止条約の署名・批准を求める世論のひろがりが、さらに求められる情勢です。

(3)気候危機打開が人類共通の運動に

1)COP26の貴重な到達

気候危機とよぶべき非常事態が起こっています。すでに世界各地で、異常な豪雨、台風、猛暑、森林火災、干ばつ、海面上昇などが大問題になっています。新型コロナウイルス、エボラ出血熱、エイズなどの新しい感染症が次々と出現し、人類社会の大きな脅威となっています。これらの背景にも、森林破壊をはじめとした環境破壊、地球温暖化(※注)があります。

日本も、西日本豪雨や猛暑、台風21号などの災害があった18年に、気候変動の被害を受けやすい国ランキングで世界1位となり、翌19年も台風19号の被害などで第4位となりました(ドイツの環境シンクタンク「ジャーマンウォッチ」)。気候危機は、日本に住む私たちにとっても、緊急に解決しなければならない死活的な大問題となっているのです。

21年8月に公表された国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)「第6次評価報告書」は、現状でも産業革命以前より1.1度気温が上昇しており、気温の上昇とともにさらに異常気象や気象災害の頻度が大きくなることを示しました。また2030年までに大気中への温室効果ガス(その大半はCO2)の排出を2010年比で45%削減し、2050年までに実質ゼロを達成しないと、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比して1.5度までに抑え込むことができないことを、明らかにしました。

21年10月31日からイギリス・グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)は、11月13日、「グラスゴー気候合意」と一連の決定を採択し、終了しました。

COP26は、2015年のパリ協定で努力目標とされた世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて1.5度以下に抑えるという「1.5度目標」の実現に向けて、すべての締約国が初めてとりくむことが確認されました。そのために、2050年ごろには世界の温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることが明示され、2030年ごろまでのこの10年が決定的に重要であると確認しました。また、CO2排出量の多い石炭火力(温暖化の最大要因)について初めて切り込み、一部の国の反対がありながらも「段階的な削減」に合意し、廃止に向かって動き始めました。

2)低すぎる日本の2030年削減目標引き上げと2030年目標実現のための政策

COP26は、科学的な知見と世界にひろがる気候危機の打開をめざす運動により、世界が「1.5度目標」にもっとも近づく成果を上げました。同時にその目標に到達するための具体的な政策や対策は十分な状況にはありません。そのため、COP26合意では、22年末までに、2030年目標を「1.5度目標」に照らして再検討することが各国に要請されました。

岸田政権の政策は(1)2030年までの削減目標がそもそも国連の示した2010年比平均45%に対し低い42%であること、(2)CO2を大量に排出し続ける石炭火力の新設(9基)(※注)やインドネシアなどへの石炭火力の輸出を推進していること、(3)脱炭素を口実として老朽原発再稼働を含めた「原発」依存をすすめている事など根本的で深刻な問題を含んでいます。21年10月に岸田政権が閣議決定した「第6次エネルギー基本計画」では2030年の電源構成は、世界の脱炭素の流れに逆らうCO2排出量の多い石炭火力19%、最悪の環境破壊をもたらす原子力発電20~22%に依存しながら、再生可能エネルギーは36~38%に留められています。2030年目標を実現できる政策と実効性を担保し、2030目標を引き上げ、気候危機打開、脱炭素の展望をつくり出せるかが、いまの私たちに問われています。

第3節 安倍・菅政治継承の岸田政権

(1)コロナ禍の失政の総括せず社会保障解体にすすむ岸田政権

1)岸田政権は安倍・菅政権がすすめた社会保障解体政策の忠実な継続政権

岸田政権は、安倍・菅政権がすすめてきた社会保障解体を継続・推進しています。

安倍・菅政権は医療制度を、①人口減少を前提に、急性期病床を中心に病床を削減、②医師不足を絶対的不足ではなく、地域偏在に矮小化し、入院医療とともに外来規制や開業の制限、③医療費抑制・削減を都道府県単位で強化し、責任の押し付け、④健康や医療を「成長戦略」に組み込み、海外向けの医療ツーリズムなど健康医療産業化などを推進、⑤地域でホールディング型の法人を整備し、市場化・営利化・効率化で担わせるなど、新自由主義的に解体してきました。

こうした解体をすすめてきたのは、総理と財界の代表などで構成する「経済財政諮問会議」(※注)であり、そこで作成される「骨太方針」(※注)です。岸田政権は、安倍・菅政権と同様に、「経済財政諮問会議」をマクロ経済財政政策の司令塔であると明言し、「骨太の方針2021」を忠実に引き継ぐ政権です。岸田政権の社会保障政策を見るために「骨太の方針2021」医療制度改革の基本方針をどのように提起しているか確認します。

第1に、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症の対応です。感染者急増の場合は、医療提供体制を「緊急的に切り替える」とし、21年2月3日に改定した「感染症法」の都道府県知事の医療機関への「協力要請」、応じなかった場合の「勧告」、勧告に従わなかった場合は「医療機関名を公表」という枠組みで対応しています。これは、これまで病床削減を強行し、保健所を激減させ、患者負担を強化し、医師、看護師をはじめ医療従事者数を削減し、医師の行う行為の一部を看護など他の医療職に移行、労働強化を改善できない医療制度改革を継続し、限界を超えた疲労困ぱいの医療従事者に、「有事」対応を強要する仕組みとなっています。

災害時や感染拡大の対応は、「平時と緊急時で医療提供体制を迅速かつ柔軟に切り替える仕組みの構築」で対応することではなく、「感染症への対応も含め平時から余裕ある医療体制を保障しておく」ことこそが、今回のパンデミックの教訓です。

第2に医療・社会保障抑制路線の継続・推進です。医療・社会保障費の自然増を2022~2024年の3年間、継続して「実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる」方針としました。自然増は、高齢化、医療技術の高度化、賃金の上昇や物価などの要因で増加するものであり、自然増を高齢化分のみにおさめようとすれば、医療・社会保障制度の改悪につながらざるを得ません。

岸田政権がすすめようとしている負担増と給付の削減は、表のようになっています。

2)医療へのアクセスをさらに奪う外来機能の統制

岸田政権は、今後、医療費適正化計画の強化と入院・外来の規制を含め、医療提供体制の効率化をねらっています。

第1に、外来機能については22年4月から「外来機能報告制度」(※注)を開始し、24年からの第8期医療計画に「外来医療計画」を盛り込みます。医療機関の連携で地域医療を守り充実させることは必要です。しかし「外来機能報告制度」は、外来機能を類型化しランク付けをすすめる面もあります。

国民皆保険とともに、社会保険による医療の現物給付・住民のアクセス保障・自由開業医制(※注)を土台としてきた日本の医療システムが崩壊します。医療費抑制・削減策の範囲で外来医療を統制するねらいをみておくことも必要です。

第2に、第四期医療費適正化計画は、医療費の見込みを精緻化し、都道府県の責任を強化して、医療費の目標管理と国民保険財政との連動を求めるものとなる見込みです。これらは、地域医療構想の推進による病床削減の着実な推進とともに、疾患別・外来診療科ごとの医療費適正化に踏み込むことであり、その成果の上がっている都道府県の事例を「適正」とし、他の都道府県でも当然実行するものとしてすすめられます。疾患別、診療科ごとの「適正」化がすすむことで審査も機械的に強化されます。

3)介護保険制度の動向

21年度介護報酬改定は、全体でプラス0.7%の引き上げ幅にとどまりました。このうちプラス0.05%はコロナ対策に対する「特例的評価」(21年9月末まで)とされ、第8期通算の改定率はプラス0.67%となりました。新たにLIFE(科学的介護)が導入されるとともに、ICT機器の活用を要件とした人員配置基準の緩和が盛り込まれました。市町村によるケアプラン点検のしくみの強化がはかられました。

補足給付の見直しが、21年8月から実施されました。預貯金の基準額の引き下げにより補足給付から外れることで、年間数十万円の負担増となった施設入所者、食費の値上げで利用日数を減らした短期入所利用者など重大な影響が生じています。全日本民医連の調査(8月度)では、これまで補足給付を受けていた入所者の14%が補足給付の対象外となり、またひきつづき対象となった入所者の約4割で月2万2000円食費が引き上げられています。すでに退所したケース、退所を検討しているケースなども報告されています。短期入所では、補足給付の対象者のうち、9割弱の利用者に見直しの影響が及んでいます。

第8期(21年4月~)の介護保険料の全国平均基準額は6014円となり、6000円台を突破しました。介護保険財政の黒字が続いているなかで、保険料を引き下げた保険者は、15.2%にとどまっています。保険料の高騰で滞納者が増え、差し押さえやペナルティー措置(給付制限など)を受ける高齢者が増加しています。第8期介護保険事業計画がスタートしました。ひきつづき地域密着型サービスが重視されている一方、特養など施設の整備計画数は低い伸びにとどまっています。第7期の施設建設は主要74自治体の約8割(61自治体)で計画未達となっており、職員不足と資金確保の困難が主な理由としてあげられています。

厚生労働省が今後の介護職員の必要見込み数を発表し、25年度32万人、40年度69万人の不足が生じることを明らかにしました。ヘルパーの不足・高年齢化は深刻であり、ケアマネジャーの不足も指摘されています。しかし、政府の介護人材対策はこれまでの枠組みを超えるものではなく、有効な手立ては示されていません。それどころか21年度報酬改定でテクノロジー機器の導入を要件とした夜間人員配置基準の緩和を盛り込み、職員の増員ではなく、機械に置き換える効率化によって人手不足に対処していく方向が示されたことは重大です。

新たな処遇改善策として21年度補正予算の中で介護職の給与を22年2月から月9000円引き上げる方針が示されました。処遇改善を求める現場の声を反映したものですが、全産業平均と8万円の差があるなかであまりにも低い金額であり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなど一部のサービス事業は対象から外されています。22年10月以降は介護報酬への上乗せに切り替える方向が示唆されていますが、この方法では利用者負担が増大し、現在の処遇改善加算と同様の問題が生じることになります。

社会福祉連携推進法人(※注)が22年度からスタートします。小規模法人がさまざまな業務を共同することで地域福祉の強化をはかることが目的とされています。地域の中で具体的にどのような機能・役割を果たすものとなるのか、動向を注視していく必要があります。

岸田首相は、安倍・菅政権がすすめてきた全世代型社会保障改革を継承することを明言し、介護制度改革も従来の方針ですすめていくとしています。22年春から介護保険の次期見直しの審議がスタートしますが、すでに被保険者の範囲の見直し(現行の40歳以上を30歳以上に引き下げ)、利用料2割・3割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介護1・2の生活援助などの地域支援事業への移行、老健施設などの多床室での室料徴収など、さらなる給付抑制・負担増をはかる改悪案が論点としてあげられています。22年中に審議会のとりまとめを行い、23年度通常国会に「改正」法案を提出するスケジュールが想定されています。

(2)憲法9条を改憲し、戦争する国に突きすすむ岸田政権

1)安倍、菅政権以上に憲法改正をすすめようとしている岸田政権

総選挙の世論調査では、「衆議院でもっとも重視する政策課題は」、との問いに「憲法改正」という回答は、3%程度しかありません(21年10月18日NHK世論調査)。岸田首相と自民党はこの民意を無視し、各都道府県に「憲法改正実現本部」を設け、草の根から改憲発議への執念を示し、日本維新の会、国民民主党の協力を得て、国会での憲法審査会(※注)開催を行っています。

背景には、総選挙の結果、衆議院で改憲をすすめる政党(自民党、公明党、日本維新の会)が、改憲発議に必要な3分の2以上の議席を占めたこと、参議院でこれまで改憲に慎重だった国民民主党が改憲審議をすすめる立場となり、前記の3つの政党と合わせると改憲発議に必要な3分の2以上の議席を占めるに至ったことがあります。

自民党が執拗に9条改憲=「戦争する国づくり」を目標にするのは、安倍政権が憲法違反の「安保法制」で限定的な集団的自衛権の行使に踏み込んだものの、憲法9条が壁となって全面的に運用できないからです。

自民党改憲案は、①9条1項、2項を残し、「9条の2」をつくり、自衛隊を明記する、②緊急事態条項、③合区の解消、④教育の充実の4項目です。最大の目的は、「自衛隊の9条への明記」です。自民党の具体的な文案は「9条の2『前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する』」です。ここには、日本を戦争する国として完成させる3つの危険な内容があります。

第1に、9条1項、2項を明確に否定し、「必要な自衛の措置」をとるためには、戦争の放棄や戦力不保持、交戦権の否認は無視しても構わないとしていることです。

第2に、安保法制(=戦争法)の成立により海外で武力行使も可能となった自衛隊の軍事行動が憲法上認められ、アメリカとともに世界中で戦争することになります。9条2項にある「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という自衛隊の活動に対するしばりはなくなり、自衛隊が文字通り「戦争する軍隊」に変えられます。また「実力組織」としての自衛隊の規模について制限がなく、どれだけ大きくても構わないことになっています。

第3に、戦争する国となることで、何よりも軍隊と戦争が優先されるため、社会保障は軍事費の調達のために削減の対象となり、人権は制限してもよいという国に変えられます。日本社会の自由と人権をめぐる状況は大きく変えられます。

2)軍事大国化をめざす岸田政権

岸田内閣は、アメリカと中国の緊張の高まりや、中国の覇権主義の強まり、北朝鮮の核とミサイル開発などを利用して、日米軍事同盟の強化、同盟強化と一体の日本の軍事大国化、敵基地攻撃能力の保有を、スピード感を持って(21年11月臨時国会所信表明)すすめています。21年12月に成立した補正予算には7000億円を超える軍事費が盛り込まれ、通年で6兆円を突破する巨額の税金を軍事費にあてています。

辺野古新基地建設の強行、鹿児島県西之表市・馬毛島での軍事施設建設、石垣島などへのミサイル配備などもあい次いで強行し、軍事要塞化をすすめています。

軍事力と軍事力の衝突では平和を守ることはできません。岸田政権の軍事大国化を許さず、憲法を守り生かすうえでも、辺野古や馬毛島での基地建設の押しつけに反対し、計画の中止を求めるたたかいが重要です。

3)辺野古新基地建設計画の破綻は明白

21年11月、政府が申請していた辺野古新基地建設における軟弱地盤の改良工事(※注)の工法変更申請を、沖縄県の玉城デニー知事が不承認にしました。これに対し国は行政不服審査で対抗し、工事をめぐる情勢は新しい段階を迎えました。

問題の核心は、大浦湾の軟弱地盤埋め立て工事が世界にも例のない難工事となり、完成時期は明らかにできないため、「普天間基地の危険性の早期除去」という建設理由はもはや成り立たなくなっていることです。また、埋め立てによる基地建設という税金の無駄づかい、環境破壊の工事であることも明白です。埋め立てに沖縄戦の遺骨が眠る土砂を使用するという、許すことのできない計画への大きな怒りと、中止を求める声がひろがっています。

一刻も早く辺野古新基地建設を断念させ、基地の撤去で沖縄に安全で平和な暮らしを取り戻さなければなりません。

第3章 人権と公正の視点で、いのちが大切にされ、輝く社会をめざそう

44期の2年間、「まず診る」「援助する」「何とかする」ことを貫き、民医連らしさを発揮してきました。政府による的外れな感染対策による感染爆発、未曽有の経営危機など試練にも直面しましたが、地域の中で手を取り合い、たたかうことで乗り越えてきました。

新型コロナパンデミックは多くの困難をもたらし、同時に多くの課題を私たちに投げかけました。私たちはパンデミック前とは違う、この間の教訓を生かした新しい社会のあり方を模索しなければなりません。未来への萌芽は確実に立ち現われています。気候危機へのアクションやBLM(BlackLivesMatter)、ジェンダー平等、LGBTQ差別撤廃をめざすムーブメント、格差と貧困を放置しない公正な税制の確立など、確かな潮流が全世界的に発展しています。人権と公正の視点でこうした運動に呼応し、新自由主義を転換させること、それこそが、新型コロナパンデミックに対峙し、今後の社会保障の再構築をめざす私たちにとって最良の処方せんとなります。

44期にさまざまな困難を乗り越え、築いた前進に確信を持ち、共同組織の仲間とともに工夫をしながら45期のさらなる活動の発展を創り出しましょう。そのためにも44回総会で提起した2020年代の民医連の4課題(①平和、地球環境、人権を守る運動、②健康格差の克服に挑む医療・介護と社保活動、③生活と人生に寄り添った医療・介護体系、④高い倫理観と変革の視点での職員育成)を、コロナ禍での教訓を生かしてより発展させていくことが求められます。

45期運動方針の基調は、人権を守り公正でいのちとケアが大切にされる社会の実現をめざし、すべての活動場面において、個人の尊厳とジェンダー平等を基本に据え、「2つの柱」を深め、前進をはかることです。

活動の重点は、共同組織とともに①かつてない憲法の危機という認識のもと、平和憲法を守り抜くことを今期最大の課題とし、組織をあげて全力でとりくむこと、②切実さを増す地域要求に応え、無差別・平等の医療・介護を一体的、総合的に、人権尊重・共同のいとなみの視点で創造し、それを通じ、健康権の実現と安定的な事業・経営の確立をめざすこと、③市民とともに地域の医療・介護、公衆衛生の体制をいのち優先に転換し、地球環境を守り平和でケア労働者が大切にされる社会の実現をめざすこと、④職員のいのちと健康を守りぬき、改定された職員育成指針にもとづき医師をはじめとした職員の確保と育成をすすめることです。

第1節 今後の新型コロナウイルス感染症への対応

45期理事会として、20年8月の「中間まとめ」に続き、この2年間の新型コロナウイルス感染症の日本における状況と、民医連としての対応を「新型コロナウイルス感染症44期対策本部まとめ(仮)」として確認しました。これまでの活動のふり返りと、今後の課題を提案しており、総会運動方針案と合わせて各事業所で学習をすすめていきましょう。

新型コロナウイルス感染症は、今後も当面の期間、流行の波をくり返しながら継続するものと考えられます。現在流行が拡大しているオミクロン株は、これまでの知見では高い感染率とあわせて重症化率の低下が報告されています。しかし、重症化率が仮に5分の1程度であっても、感染者数が5倍になれば重症化する人の数は変わりません。私たちのめざすところは対応当初から変わらず、健康を害しいのちを落とす人を一人でも少なくすることです。

軽症化を理由に感染症法の2類相当からの類下げを求める論調は、保健所・医療機関の負担を理由に高まる可能性があります。しかし、2類相当から外れることで、他の疾患と同様の自己負担が導入されれば、経済的な理由による受診の手控えや、検査や治療の拒否があい次ぐことが懸念されます。新型コロナウイルスが一般の風邪と同じレベルで弱毒化したことが確認されない限り、現行の感染症法上の取り扱いを維持することを求めます。一方で、感染者数が爆発的に増加した際、保健所機能が破綻することはこれまでも経験してきました。抜本的な保健所・公衆衛生体制の充実・強化を求めつつ、当面問題となる手続きの簡略化、濃厚接触者の特定、医療機関との役割分担などは、地域の実情に合わせて柔軟に判断していく必要があります。

「非常時」的な対応期間が長くなることで、オンライン診療や投薬期間の延長が許容されやすい環境となりますが、必要な診療の質が保てなくなるケースが発生する可能性に常に留意し、個々の状況に見合ったきめ細かな対応が求められます。

加えて、第4~5波で経験した「いのちの選別」を迫られるような事態が発生しないよう、十分な準備をすすめるとともに、地域の医療機関同士の情報交換や役割分担、協議の場の確保など、体制整備にも留意しましょう。

また感染制御の上で不可欠となる人流抑制策については、「補償なき自粛要請」にならないよう行政のきめ細やかな対応を求めていきましょう。

感染拡大の状況や後遺症の患者の実態などをもっとも把握できるのは、地域医療の最前線にいる私たちです。行政の対応を実態に沿った迅速なものにするよう、絶えず社会的な発信を意識しましょう。今後、事業所の改築や移転を計画しているところは、感染症対応が将来的にも必須であることを前提に、ゾーニングやプライバシー保護を意識し「まず診る」を可能にするような設計を行いましょう。

全日本民医連として45期も対策本部を継続し、全国的な状況の把握と必要な対策を継続します。

第2節 医療・介護活動

44期にコロナ禍を経験した私たちにとって、45期は、第1章第1節で示した視点に沿って、人権と公正を重視した医療・介護活動を展開する2年間としなければなりません。

新自由主義政策にコロナ禍が加わり、経済的困窮と健康格差は以前にも増して深刻化しており、「2つの柱」を地域でより豊かに実践していくことが、ますます重要になっています。切実さを増している地域の医療・介護ニーズをしっかりと受け止め、医療・福祉複合体としての真価を発揮し、「ケアの倫理」(※注)が貫かれた無差別・平等の医療・介護サービスを一体的に提供します。

そして、コロナ禍で傷んだ地域において、人権と公正を掲げて行動する民医連事業所の役割は絶大です。医療、介護、生活支援、居場所づくり、保健予防など、総合的な役割を担える「人権の砦(とりで)」として、大いに奮闘しましょう。これらの一つひとつの仕事に、個人の尊厳とジェンダー平等の視点を据えてとりくむことが重要です。自らの事業所内で多様性を認め合い、皆にとって働きやすい職場環境になっているか、障がい者やLGBTQ、高齢者や認知症患者とその家族、外国人を含む社会経済的に困難を抱える人びとにとって、利用しやすい環境を用意できているかなど、足元から点検し、人権の感度を高めていきましょう。

(1)コロナ禍で顕著になった諸問題に果敢に挑み、「2つの柱」を進化・深化させよう

1)感染対策を再点検・徹底し、地域全体の感染対策を強化しよう

感染拡大の初期に比べ、各事業所の感染対策のレベルは格段に進歩しました。介護の現場では、身体接触が多く、認知症対応もあり、より困難な状況で感染対策が求められますが、医療との連携がすすむなかで、ウイルスの侵入を許してしまった場合にもクラスター発生を抑制し、限局化して沈静化させることもできるようになりました。こうした感染対策のレベルを、危機管理体制の構築も含めて底上げし、維持していきましょう。

また、職員に感染がひろがった場合の支援体制を、事業所・法人レベルから県連、地協、全日本レベルまで迅速に組めるようになった経験を生かして、45期はより団結力が発揮されるような仕組みづくりをすすめましょう。

加えて、日頃の感染対策の地域連携を通じて、情報を交流・共有し、自らの活動の点検と標準化をはかりながら、地域全体の感染対策の強化に尽力することも大切な仕事です。感染管理看護師の院外派遣など、44期のとりくみを踏まえて、その役割をさらに発揮できるような体制強化も必要です。

2)コロナ後の医療活動を見据えて、人権尊重を貫く民医連の医療・介護活動を質高く創造しよう

パンデミックにより医療活動そのものも変化を強いられました。新型コロナウイルス感染症への対応のため、通常の急性期医療、すなわち救急や外科医療、がん診療、インターベンションなどの専門的な医療は抑制を余儀なくされ、その影響が本格的に顕在化するのはこれからです。45期の2年間は、そうした通常医療を再構築し、地域でのいのちと健康をまもる活動を、新型コロナパンデミック以前にも増して旺盛に行うことが求められます。

また、新たな医療上の課題、たとえば、長期処方の常態化、電話やオンライン診療の拡大、保険薬局で取り扱う処方せん枚数の減少、フレイルの進行と歯科医療の役割をどう捉えるかなど、それが住民の健康におよぼした影響を評価し、受療権と適切な医療の提供という観点で、今後の方針づくりに繋げていくことが必要です。

すべてのとりくみにおいて、人権や個人の尊厳が守られているかどうか、共同のいとなみの視点が貫かれているかどうかを踏まえて、質の向上に努めましょう。

感染対策上の必要性や医療資源の制約のもと、「非常時」として対応せざるを得なかったいくつかの倫理問題もありました。前期開催できなかった医療介護倫理活動交流集会をコロナ禍で生じた倫理的な課題のふり返りや、前期提起したDNARガイドラインミニマムの運用などもテーマに、22年7月に開催します。

3)医科・歯科・介護の一体的実施で、「口腔保健」を改善し、地域の「食」を総合的に支援しよう

世帯構成人数の減少や高齢化の進行により、患者・利用者の背景はより複雑になり、多疾患併存も当たり前になりました。医療・介護ニーズの内容も複雑かつ高度になっており、医療、介護、歯科の各サービスを切れ目なく一体的に実施していくことはますます重要となっています。

21年5月、世界保健機関(WHO)は第74回世界保健総会において、「2030年に向けたユニバーサル・ヘルス・カバレッジと非感染性疾患の課題の一環として、より良い口腔保健を達成する」と決議しました。口腔疾患が非感染性疾患(生活習慣病)をはじめさまざまな全身疾患と関連し、フレイルや認知症の進行にもかかわることが知られています。口腔疾患は、貧困層や社会的に不利な立場にある人びとに多く発生し、民医連歯科の『歯科酷書』に示されるとおり、SDHの影響がもっとも現れやすい領域でもあります。口腔保健をキーワードに医科・介護・歯科の連携を深め、多職種協働の力で「2つの柱」を進化させましょう。

「食」を通じた栄養管理、嚥下機能の維持は、がんを含む非感染性疾患の予防や重症化の阻止、肺炎の予防など、医療上の課題です。また、コロナ禍で困窮がひろがる中、子ども食堂やフードパントリーをはじめとした食糧支援は、まちづくりの重要な活動の一つであり、すべての国民が十分な栄養を摂取できる生活を享受することは、社会保障の基本です。「食」の支援を通じて、あらためて医療・介護活動、まちづくり活動、平和社保活動が、同じ地平にあることを意識していきましょう。

4)地域での連携と共同を強め、社会的処方を推進し、組織としてソーシャルワーク機能を発揮しよう

コロナ禍により、地域での困窮や孤立のひろがりは、想像を絶するスピードと規模で進行したと考えられます。医療・介護活動、平和社保活動、まちづくり活動を通じて「生活をささえる」民医連運動の役割はますます大きくなります。感染対策に留意しつつ、気になる患者訪問や「いのちの相談所」などのアウトリーチ活動、無料低額診療をはじめ、地域へのかかわりを強化し、進化させる必要があります。人と人とのつながりは、疾病治療の面でも社会的処方として注目されています。地域連携を通じて社会的処方を充実させていきましょう。

日常診療にSDHを生かすための問診票、シートなど、さまざまなとりくみが実践されています。ひきつづきSDHの学習を深め、社会的な要因に気づける、気づき動ける組織文化を醸成し、組織としてソーシャルワーク機能を発揮しましょう。

地域にはさまざまな団体があり、民医連でもとりくみが始まっている分野、例えば薬物依存者や外国人労働者の支援、LGBTQの支援などの分野で活動する団体が数多くあります。人と人とのつながりの再構築をすすめ、私たちが学び、とりくむことはもちろん、地域で活動する諸団体との連携をすすめましょう。

政府は社会保障の定義を変更し、地域の人びとによる「自助・互助+絆」に変質させています。地域住民が連携することは地方自治の基本であり、地域の福祉力の源です。しかし、それは行政の仕事を肩代わりするものではありません。行政が本来の役割を果たすよう、広範な市民と連帯して働きかけていくことが必要です。

5)すべての事業所で、まちづくりやヘルスプロモーションなど地域を志向した活動にとりくもう

ヘルスプロモーション(健康増進)は、生活や職場、教育、病院などあらゆる場面で、住民や地域社会とともに健康なまちづくりを推進するものです。その内容は、医療分野であれば、外来や在宅の医療レベルの向上や健康診断の拡充だけでなく、地域保健や社会的処方の充実、無料低額診療事業の実施、地域のさまざまな医療ニーズへの対応などです。また共同組織との活動では子ども食堂やフードパントリー、無料塾、社会的孤立の解消に向けた支援、「いのちの相談所」活動、さらに社会制度の改善や変革を求める運動など、医療・介護・歯科・まちづくり・平和社保まで、多岐にわたっています。それらの課題に総合的・俯瞰的にとりくむためには、HPH(健康増進活動拠点病院・ヘルスサービス)が有効なツールとなります。HPH国際ネットワークの自己評価マニュアルが20年度版に改訂され、日本語版が発行されます。加盟事業所での活用をすすめましょう。

6)気候危機など新たな課題に挑戦しよう

コロナ禍は新たな課題の存在も浮き彫りにしてきました。例えば、感染拡大が人びとの生活や健康を悪化させただけでなく、少子化や人口減少、地方の過疎化を加速させた可能性もあります。人口減少地域での医療・介護事業の維持、雇用の維持などを含めた、持続可能性にかかわる深刻な問題も顕在化しています。地域社会において民医連事業所は、保健医療の担い手という役割だけでなく、エネルギーを使い、商品を購入し、雇用を生み出し、廃棄物を出すなど、地域の循環の構成員でもあります。廃棄物のリサイクルや再生可能エネルギー事業などを展開している先進例に学び、民医連外の個人・団体とも連携しながら、共同組織の仲間とともに、持続可能な「エコなまちづくり」にとりくむなど、多様な活動のあり方を模索しましょう。

COP26でも確認された、待ったなしの気候危機に対して、目下、最大の効果を発揮する処方せんは石炭火力発電の停止・廃止であり、それが代替エネルギー推進を含めた政治、政策の課題であることは論を待ちません。同時に市民レベルでも、石炭火力発電に関与する企業へのアクションなど、できることは少なくありません。

そして、医療・介護分野でも果たすべき役割があります。19年、英国の国営保健サービス(NHS)は、07~17年の10年間で排出するCO2の18.5%の削減に成功したと報告しています。19年度の日本のCO2排出量は10億2900万トン、医療・福祉セクターからの排出量は2200万トン(2.1%)とされています(いずれも速報値)。新型コロナウイルス感染症との対応でエネルギー消費量は増加し、使い捨てプラスチックの使用量は爆発的に増えています。

現段階では省エネによるCO2排出の削減が主な対応ですが、保健活動やまちづくりを通じて疾病の発生そのものを減らし、予防医療に力を入れることが薬剤の使用も含めた医療資源の消費削減であり、医療・介護分野からの気候危機への本質的な対応であるはずです。この分野での検証と提言をすすめましょう。

7)労働者の健康を守るとりくみ

アスベスト被害の救済では、「建設アスベスト給付金制度」についてひろく知らせ、対象者(患者)の掘り起こしをすることが課題です。被害者の完全救済を求めるとともに、働くもののいのちと健康を守る全国センターと協力してとりくみをすすめていきます。

「脳・心臓疾患に関わる労災認定基準の改定」が行われ、ひきつづき「精神障害の労災認定基準」の改定も始まります。過重労働による健康障害、メンタルヘルスやハラスメント対策について学び、労働者の権利擁護のための医療活動を強めていきます。

社会医学、産業衛生を担う後継者育成が急務となっています。民医連の医師養成に位置づけて対応していきます。

8)認知症のとりくみ

25年には認知症をもつ人が全国で700万人、高齢者の5人に1人、20%を占めると推計されています。医療と介護の連携、共同組織との連携をいっそう強め、無差別・平等の地域包括ケア、認知症になっても安心して暮らし続けられるまちづくりの課題として、とりくみをすすめていきましょう。認知症とともに生きる人にとって、コロナ感染症予防に伴う生活の変化や医療・介護サービスの利用減少による影響はとても大きなものです。当事者の要求に応え、法人・県連として認知症に対する方針・政策を明らかにし、各地の経験を学びあいながらとりくみを強めていきましょう。コロナ禍でさまざまな制約はありますが、工夫をこらして地協での実践交流会や学習会などの企画を検討しましょう。

(2)「人権の砦」としての民医連の病院・診療所活動

1)コロナ禍に立ち向かう民医連病院

政府による地域医療構想の具体化がすすめられ、民医連の各病院でも機能の分化と選択が迫られています。行政がすすめている地域医療構想に対し、地域でいのちと暮らしを守れるように見直しを求めるとともに、医療・福祉複合体でもある民医連病院として、その役割を存分に発揮できるようなポジショニングを見定めることが必要です。

急性期医療においても、民医連病院がこれまで果たしてきた役割を踏まえつつ、変化するニーズに対応して、そのあり方を見直すことが重要です。必要な急性期医療については、継続・発展のために、その陣容を強化することも必要です。

高齢化、多疾患併存(マルチモビディティ)の時代に、一人ひとりの患者に対しても、地域の健康ニーズに対しても、キュア(cure:治療)とケア(care)の両面から、柔軟性をもって対応できる民医連病院は、地域の宝です。また、コロナ禍で自主的に診療スペースを設け、在宅を強いられた呼吸不全の患者のところに酸素をもって駆けつけた民医連の中小病院の実践は、私たちが、綱領の立場で、いのち優先の倫理で、自律性をもって動くときに、それが地域社会にとっての危機への確かな対応力となることを示しました。

中小病院長会議で議論された「中小病院が医師獲得のためのプロモーションを行うこと」「共同組織とともにまちづくりにとりくむこと」「さまざまな領域で中小病院の医療活動の学習交流をすすめること」「学会などで中小病院の医療活動の重要性を発信すること」「社会的、政治的発信を行うこと」などをすすめていきましょう。

全日本民医連で、病院長会議(三役)の機能・規模別などの開催方法や定期開催について検討します。21年に開催した中小病院長会議を継続するとともに、DPC(診断群分類別包括評価方式)急性期病院を対象とした病院長会議を検討します。

2)今日的な民医連診療所の役割

新型コロナウイルス感染症の第4波では能動的かつ迅速に在宅待機者へ健康観察や医療提供に臨むなど、医療崩壊が起きた地域での民医連診療所の活躍は目を見張るものがありました。

今後も地域からの期待が大きくなることは間違いありません。

45期は、2020年代を展望して①まちづくりの拠点と職員育成の場として診療所の重要性を再認識し、医師配置などで県連・法人として位置づけを明確にする、②無差別平等の医療と福祉の実現をめざす民医連の事業所としてその役割を発揮する、③職員、特に医師の確保と養成を重視する、④地域の中での診療所の役割とポジショニングの見直し、全職員参加の活動で経営を前進させる、を重点課題とします。「診療所ミニマム」の改定作業に着手します。

(3)歯科分野の活動

21年のWHO世界保健総会で承認された決議には、世界では、35億人以上の人びとが口腔疾患に苦しみ、その内訳は未治療の永久歯う蝕(しょく)が23億人、乳歯う蝕が5億3000万人、歯周病が7億9600万人と非常に多いことがのべられています。そこでは健康格差が大きいことと、高い医療費負担の2点が指摘されました。決議では「社会的にもっとも弱い立場にある人びとがより大きい口腔疾患の負担に苦しんでいる。多くの口腔疾患は予防が可能であるが、有病率は高く、貧しい人びとがより多く罹患している」とのべられています。日本の歯科疾患実態調査から推察すると、約4000万人が未処置う蝕を有することになり、2000万人と言われる糖尿病とその予備軍の倍の数にのぼります。全日本民医連でとりくんできた、「保険で良い歯科医療を」求める請願署名は、この決議の内容を先進的に取り入れたとりくみです。

コロナ禍の日本で明らかになったのは、歯科医療が住民にとって国民皆保険からかけ離れ、健康権にもとづく受療権が大きく損なわれているということでした。非正規雇用労働者、外国人、高齢者、小児など多くの住民・市民の中で、医療費の負担や感染への恐怖から歯科医療が後回しになったことで、口腔崩壊や栄養状態の悪化、全身の健康の毀損など、多くの問題がひろがりました。

いま、日本の社会に求められるのは、人権・社会保障としての歯科医療であり、国内でも単独疾患でもっとも広範にひろがり、医療費の上位を占める疾患として、抜本的な口腔の「健康」確立へのとりくみの強化が求められます。

一人も置き去りにしない医科・歯科・介護の統合的なアプローチに本気の連携でとりくむ、歯科完結型「診療所」から本格的な脱皮をはかり、地域の要求に応え得る「多機能型」「多職種協働型」の民医連歯科を確立しましょう。人権が輝く時代には、歯科医療が求められます。口から食べることを守り、より良く生きることをささえ、誰もが安心してかかれる歯科医療のとりくみをすすめていきましょう。

45期は以下の重点課題にとりくみます。

1)人権としての歯科医療の実践

日常の医療活動や地域での困難事例や、『歯科酷書』を活用し、地域での実態を知らせる活動をすすめましょう。日常診療での住民の生活背景の把握と社会保障制度の活用や生活支援への目と構えの強化を、学習を通じてひろげていきましょう。人権としての歯科医療を実現する上で、保険で良い歯科医療の役割は重要です。全国署名のとりくみの強化と同時に、各県での「連絡会」の活動を地域での歯科保健課題の具体化と自治体への要求の集約、中でも窓口負担の無料化・軽減、健診制度や無料低額診療事業の充実など、草の根から地域を変える運動と結びつけ、積極的に役割を担いとりくみましょう。

気候危機、ジェンダーの課題をはじめ、感染防御など世界的に協働が必要な情勢が歯科の分野でもひろがっています。これまでつながりのある韓国の「健康社会のための歯科医師会(健歯)」と、運動面と歯科医療活動の交流をはじめとした、より広範な連帯のとりくみを模索していきます。

2)「2つの柱」を実践

「歯科口腔保健」の課題を医科・歯科・介護の重点課題として位置づけます。2020年代の課題である「生活と人生に寄り添う切れ目のない医療・介護の体系と方略づくり」、2035年、2040年を視野に入れた医科・歯科・介護連携による多職種協働の統合的アプローチの具体化に向け、法人・県連的課題とし、地域要求の視点とポジショニングを考慮しながら、各事業所から主体的な提案をすすめていきましょう。

また、歯科医療の機能を、外来診療機能、訪問診療機能、病棟診療機能としてそれぞれの役割や課題を整理していくことも検討していきましょう。

3)全県に歯科を

口の健康を守る実践としての医科・歯科・介護の連携をすすめ、人権としての歯科医療を全国で実践するためには、基盤(拠点)となる歯科事業所、「全県連に歯科を」の実現が、重要な課題です。過去の空白克服の経験も踏まえ、「アフターコロナ」の時代に求められる「民医連らしい歯科」の姿を示し、21世紀にふさわしい新たな歯科事業所体制のあり方や歯科事業所の開設、医科・歯科・介護の連携の到達と地域でのポジショニングを再確認した中長期計画づくりの指針としての『民医連歯科読本』の改定を、全国の力を結集してすすめていきます。

4)職員の確保と育成

「全県連に歯科を」の要となる歯科医師を中心とした職員の確保と育成を、法人・県連・地協の中長期計画の柱に位置づけて抜本的に強化しましょう。「民医連歯科衛生士の基本となるもの(案)」を手始めに全国で議論を開始しています。歯科医師や歯科技工士、歯科事務幹部など他職種についても、全国の経験と教訓の集約と共有から全国的な到達点を明らかにし、そのめざすところ、政策や指針づくりなどの整備をすすめること、働きつづけられる職場づくりなど、全国規模の議論に取りかかります。

歯科技工士問題は、国家資格の必要な職業としての存続が問われる状況です。全国的な課題として抜本的な制度改善と対応、国への働きかけが必要です。関係団体と連携し広範な市民運動となるよう、とりくみを発展させる契機をつくっていきましょう。

(4)介護・福祉分野の活動

1)介護ウエーブ

ひきつづき、利用者・現場職員の実態・要求にもとづき、コロナ対策の強化、介護保険制度・介護報酬の改善、大幅な処遇改善の実現をめざし、政府、自治体への働きかけを強めていきます。

処遇改善と職員確保は待ったなしの課題です。介護職の低賃金構造の背景には、「介護の仕事=主婦による家事の延長」という根深い発想があります。ジェンダー平等をめざす課題として視野をひろげとりくむことが重要です。公費を投入し、介護に従事するすべての職員の給与を全産業平均水準に引き上げることを求めます。また、福祉用具貸与事業について、歩行器など一部品目の貸与から販売への一本化、福祉用具のみのケアプランの報酬引き下げなどが検討されています。

補足給付見直しの中止を政府に対して重ねて要求するとともに、介護保険料の引き下げ、基盤整備の強化など、自治体への要請・懇談をひきつづき重視します。

22年春からは次期の介護保険見直しの審議が始まります。利用料の引き上げ、ケアプランの有料化などの改悪が実施されれば、利用者、事業所双方に深刻な困難が生じることは確実です。23年春からは介護報酬24年改定医療・介護・福祉のトリプル改定)の審議もスタートします。次期の介護保険見直し、介護報酬改定を45期2年間の中心課題としてとりくみます。22年度は「改悪法案をつくらせない、国会に上程させない」をスローガンに、制度改悪を許さない声をひろげていきましょう。

あわせて、利用料を1割に戻す、補足給付の資産要件を撤廃する、要介護1・2を原則特養の入所対象とする、などを当面の改善要求として政府に求めます。認定調査の手引きなどの見直しが行われており、軽度判定の傾向を強めている現在の要介護認定システムの見直し・改善も必要です。

介護保険は施行から21年が経過しました。介護保険は「介護の社会化」の期待を背負いながら、応益負担の導入や給付の上限設定など、利用者・高齢者にとって構造的欠陥といえる仕組みが最初から組み込まれて設計され、施行後は給付抑制・負担増をはかる制度見直しがくり返されて、この欠陥が増幅してきました。都道府県や市町村の条例などによる多くのローカルルールの存在が、それに拍車をかけています。結果、利用者・家族の中に深刻な介護・生活困難がひろがっているとともに、現場のスタッフの裁量が狭められ、専門性の確立を困難にしています。「人権としての介護保障」の実現をめざし、利用料や認定制度の廃止など、制度の抜本改革(=再設計)をはかることが必要です。社保協「介護提言(案)」を学習するとともに、これまでに提起された民医連の医療・介護政策の介護部分のバージョンアップを行い、制度の抜本改革を求める運動をすすめます。

制度改善の訴えと介護の魅力発信の2つを柱に、介護ウエーブをすすめましょう。さらに介護職による運動にとどまることなく「民医連丸ごと」、地域の他事業所・団体とともに、行政にも働きかけ、「地域丸ごと」のとりくみとしてすすめます。今般のコロナ禍は、ケア労働者が人権保障の担い手として、社会を維持していく上で不可欠な存在であることを示す一方、その処遇や社会的地位がいまだ低く据え置かれていることをひろく明らかにしました。障がい・児童福祉分野の運動とも共同し、「ケア丸ごと」の介護ウエーブを追求し、ひろげていきましょう。

2)介護活動

高齢化の進展による介護・医療需要の高まり、貧困・格差の拡大、困難の世帯化・複合化(8050問題、ヤングケアラーなど)、大都市への一極集中と地方の疲弊、頻発する自然災害と予測される新興感染症の数年単位の流行などの中で、「誰もが、住み慣れた地域で療養し、暮らし続けること」の実現、「災害に強い福祉のまちづくり」は、あらためて無差別・平等の地域包括ケアとして追求すべきテーマとなっています。たたかいの課題ともつなげながら「医療・福祉の複合体」の真価を発揮し、地域の要求に総合的に応え、まちづくりをすすめていきましょう。とりくみを通して「運動」「事業」「経営」「確保」の好循環をつくりだしていきましょう。

「民医連の介護・福祉の理念」(以下、理念)が確認されて、22年10月で丸10年となります。日常の介護実践、諸活動の指針として生かしていきましょう。全日本民医連として、理念にもとづく実践を豊かに発展させるとりくみなどを検討します。

①医療との連携、介護の質の向上

改定報酬に盛り込まれたリハビリ・口腔ケア・栄養の「三位一体」の実践をはじめ、医療との連携を強めていきましょう。コロナ感染対策と介護の安全性の追求を両輪としてとりくみます。多職種協働の力で在宅終末期・看取りケア、認知症ケアにとりくみます。 LIFEについては、フィードバックされたデータを質の向上や医療との連携強化に生かしていくとともに、介護の一面的な評価につながらないよう、あらためて介護の本質・専門性について事例を通して共有していくことが必要です。日頃の介護の実践を「見える化」し、医療の側に発信して共有することが、介護への理解を深め連携の質を上げていく上で重要です。

介護の質の向上、医療との連携の強化を通して経営改善をはかる視点が重要であり、24年度改定を見通し、加算を確実に算定していきましょう。法人全体での改定内容や目標の共有、ケアマネジャーと介護事業所の連携強化が求められます。利用料負担の軽減や介護報酬の引き上げを求める運動ともつなげて経営改善を追求しましょう。今回の報酬・運営基準の改定をふまえ、法的整備を抜かりなくすすめます。

②介護・生活困難への対応

コロナ禍による外出自粛や利用控えの中で、身体機能の低下など利用者に新たな困難がひろがっています。地域包括支援センターや支援団体とも協力し、高齢者・世帯の困難をつかみ支援につなげましょう。年金制度の改悪などで高齢者の経済事情はいっそう悪化しています。コロナ禍による家族の失業で、利用料負担が困難になっているケースも報告されており、介護格差がひろがっています。無料低額老健事業や社会福祉法人減免などの社会資源を活用し、負担軽減をはかるとりくみをすすめましょう。

③経営改善

地域要求に応えていく上で、事業基盤の強化は不可欠の課題です。ひきつづき「2つの転換」を追求し、すべての事業所で経営改善を実現させましょう。経営の現状を分析し、必要利益にもとづく予算を立て、その達成のための方針を確立し、目標の達成にこだわる「全職員参加型」ですすめることが求められます。そのためには管理者のマネジメント力の向上が不可欠です。

④事業展開

事業の「大型化・多機能化」は、国の政策の動向を踏まえ地域の要求に応えていく上で、今後の事業展開に求められる課題となっています。民医連の強みである医療との連携を強化し、「24時間365日」をささえる上で、看多機、定期巡回など地域密着型サービスの展開が重要です。自治体との協議をすすめ受託を積極的に追求していくとともに、それぞれの事業がもつ機能をしっかり発揮していくことが必要です。地域の状況に応じて、訪問介護と定期巡回事業との併設、訪問看護のサテライト展開や看多機への移行などの事業転換の検討・具体化も課題です。

事業運営・展開にあたっては、地域に求められる役割を果たし、また経営的な前進をはかる上で、「医療・介護の連携」からさらに発展させて「常に医療・介護を一体的にとらえる」視点が大切です。民医連が「医療・福祉の複合体」であることの強みを生かし、地域の診療所や中小病院をはじめとする病院と共同した、地域密着型サービスを中心とした介護事業を、一体的に運営・展開することが求められます。

民医連社会福祉法人は50法人となりました。地域の要求に応え、介護事業にとどまらない障がい・児童福祉分野へとウイングをひろげていくことが重要です。

「生活と人権を守るまちづくりの中核」として民医連地域包括支援センターの役割はいっそう重要になっています。法人の支援を強めるとともに、受託の機会がある場合は積極的に検討しましょう。

⑤職員の確保と養成

介護・福祉分野の活動を担う職員の確保はすべての法人・事業所の重点課題です。法人の総力をあげて知恵を集め、職員確保にとりくみます。紹介活動、学校訪問や実習受け入れ、初任者研修の実施などとあわせて、YouTubeやSNS、ホームページを積極的に活用し、介護の魅力発信や職員の育成にとりくみましょう。各自治体に対して確保・定着対策や事業者への支援などの独自施策を求めることも必要です。訪問介護員の確保を事業所任せにせず、法人として方針をもってとりくむことが求められます。訪問看護師の配置・後継者の育成について、法人として明確な人事戦略をもち、医療・介護の部門を超えた連携強化が必要です。ケアマネジャーの法人内部での養成を強めるとともに、県連・法人でケアマネ政策づくりにとりくみます。介護ウエーブ、介護実践の交流、後継者育成など県連介護職部会の活動を強めます。

理念教育を重視し、民医連綱領、「民医連の介護・福祉の理念」を自分の言葉で語ることができる職員の養成にとりくみます。管理者の世代交代期を迎えている法人も多く、法人、県連で活動の中心を担う管理者の養成をすすめましょう。全日本民医連として、コロナ禍で44期に実施できなかった法人の介護・福祉分野の責任者を対象とした研修会の開催などを検討します。

第3節 運動

(1)憲法を生かし人権としての社会保障と平和を実現しよう

1)岸田政権による改憲をかならずストップしよう

①45期最大の課題にふさわしい構えで、全県連が、会長、事務局長が入った闘争本部を早急に設置し、県連の方針を持ちましょう。

②「憲法改悪を許さない全国署名」は、7月の参議院選挙までに全日本民医連として100万筆を目標とします。参議院選挙は各地で市民と野党の共闘を強め、参議院の改憲勢力を3分の2以下に追い詰めましょう。

③各地域で共同組織と力を合わせ、9条の会、憲法共同センター、総がかり行動実行委員会などとともに改憲NOの声をひろげながら、医療界からの憲法を守り生かす声をひろげていきます。

④共同組織やまちづくり、コロナ禍で結びついたさまざまな団体と手を結び、改憲発議阻止の運動としてひろげていきます。

⑤すべての職員の憲法学習を土台にしてすすめていくために、教材を作成しとりくみます。

2)人権としての社会保障実現の運動を「地域」から

①病床削減を中止し、地域医療構想の見直し、医療従事者の増員、公衆衛生体制の再構築など医療・介護を守り拡充させるたたかい

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが、地域のいのちと暮らしを守るうえで、急性期病床削減ありきの地域医療構想では医療崩壊が起こることを明確にしました。また、高度急性期、急性期、回復期、慢性期といった病床機能の分化と集約化をすすめる病院機能の再編では、高齢化、多疾患併存(マルチモビディティ)の多くの患者の医療要求に応え切れません。こうした点を打ち出しながら運動を強めましょう。

1.各地で地域医療の拡充を求める運動にとりくむ連絡会や、地域の公立・公的病院などを守る会が結成され、病院統廃合反対や地域医療を守る運動が展開されています。各地でこうした運動と積極的に連帯・共同しましょう。

2.医療従事者、介護労働者の養成と確保、労働条件の改善、そのための診療報酬や介護報酬の抜本的な改善を求めます。ジェンダー平等の視点から、女性の雇用・賃金差別の撤廃などを求めていきます。

3.「新いのち署名」(「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るための国会請願署名」)の推進を軸とした運動を、幅ひろい団体とともに展開します。

4.県や地域単位の要求をまとめ、運動をすすめることが決定的に重要です。自治体キャラバンや議会要請に積極的にとりくむとともに、今期、すべての事業所のある地域で、団体、個人と協力し地域社保協結成をめざしましょう。

②国民健康保険、後期高齢者医療制度の改善

国は国保財政の都道府県単位化により、24年には「法定外繰り入れの解消」と「保険料水準の統一」をめざして国保財政の赤字解消や医療費適正化を推進し、さらなる国保料(税)の高騰が危惧されます。全国知事会や全国市長会、全国町村会も、地方の意見や地方自治を尊重した協議や制度運用を国に求めています。地方自治体に、引き続き法定外繰り入れによる独自減免の継続、低所得者や子どもの均等割などの減免拡充を働きかけ、国に対しても国庫負担増額や国の法定減免の拡充など求めていきましょう。

コロナ禍で実施された国民健康保険の保険料(税)の減額・免除の措置(77条適用)の拡充、子どもの均等割(※注)の廃止、一部負担金を減額・免除する措置(44条適用)をより活用しやすくさせます。保険料(税)滞納者への厳しい滞納処分(※注)をやめさせ、医療が必要な場合は滞納者にも直ちに保険証を発行するよう改善を求めます。国保・後期高齢者医療保険の傷病手当金支給を、恒常的な制度にさせるよう要望していきます。

「日本高齢者人権宣言案」(日本高齢期運動連絡会)(※注)で提唱された高齢者の人権を守る運動とあわせ、「高齢者の人権・命・健康を脅かす75歳以上の医療費窓口負担2割化中止を求める請願署名」のとりくみを強めます。ひきつづき医療費負担をめぐる多くの高齢者、患者、共同組織の切実な要求をアンケートなどで集めてマスコミに訴え、75歳以上窓口負担2割化中止の声を大きな世論にしていきましょう。社会保障推進協議会や高齢期運動連絡会、年金者組合が年金支給日の全国一斉宣伝行動を呼びかけています。地域で各団体と相談し、感染状況を踏まえて工夫をしながら積極的に具体化しましょう。

③高すぎる窓口負担の軽減と無料低額診療事業のとりくみ

医療費窓口負担ゼロをめざしながら、当面、子どもの医療費は国の制度として18歳まで無料にすること、障がい者医療の償還払いをやめさせることなど、要望していきます。小学生以上の子どもの医療費無料化助成を実施する自治体に対して、国保の国庫負担金を減額する国のペナルティーをやめさせ、国庫負担を増額するよう求めます。

コロナ禍であらためて無料低額診療事業が重要になっています。すべての民医連の対象事業所が実施に挑戦するとともに、地域の他の無料低額診療実施事業所との連携や協同をすすめましょう。自治体病院などでの無料低額診療実施も呼びかけていきましょう。無料低額診療事業の保険薬局での薬代や訪問看護への適用、自治体での負担金助成など、制度の改善を求めます。これらの改善のため、厚生労働省や国会議員への要請行動とともに、各自治体から国に要望をあげるよう、自治体キャラバンなどでの要請を強めましょう。

④生活保護制度の改善

この間切り下げられた生活保護基準(※注)を元に戻し、憲法25条にもとづいて人権保障にふさわしい改善を求めます。ひきつづき、各地の「いのちのとりで裁判」支援にとりくみます。厚生労働省のリーフ「生活をささえるための支援のご案内」に「生活保護の申請は国民の権利」と書き込まれましたが、実際には現場で生活保護利用者の人権を侵害するような事例も起きています。そうした事例を見過ごすことなく機敏に対応し、すべての自治体が生活保護は権利であるという立場に立つよう働きかけをつづけましょう。

⑤外国人への医療保障の改善

極めて低い日本の難民認定率のもと、多くの外国人が、社会保障制度から除かれています。44期の緊急調査では、特に非正規滞在者はあらゆる社会保障制度から除外され、就労も禁じられているため、仮放免中に健康を害しても医療費の支払いができず、治療を受けられないなど、深刻な人権侵害が多数寄せられました。また技能実習制度を悪用し、技能実習生を低賃金労働者として使い捨てにする実態も生まれています。民間支援団体の資金難や、無料低額診療事業の活用による数千万円に及ぶ医療機関側の負担など、看過できない状況も発生しています。入管施設の被収容者も、長期収容中に適切な医療を受けられずに、病状悪化や死亡事件も起きています。

在留資格の有無にかかわらず、必要なすべての人に国の責任で医療が提供されるよう、要請を強めます。外国人の人権を守る運動に携わる、さまざまな団体や個人との協同をひろげます。

⑥憲法、障害者の権利条約にもとづく障がい者福祉実現

障害者総合支援法第7条の介護保険優先原則を理由に、65歳で障害者福祉サービスを打ち切られた天海正克さんは、千葉市を相手に、障害者の社会参加、自律を阻害するような支援法第7条の運用をやめるよう求め、東京高裁でたたかっています。同様の訴えをした岡山の浅田訴訟は全面勝訴し、支援法第7条は調整規定で介護保険優先を定めたものではないとの広島高裁の判決が確定しました。憲法、障害者の権利条約にもとづき、個々の障害者のニーズにそった障がい者福祉実現をめざし、天海訴訟支援にとりくみます。

3)参議院選挙で要求の前進を

憲法を守り、生かすことと、社会保障の拡充をすすめる上で、22年7月に投開票が予定される参議院選挙で市民と野党の共闘が前進することが決定的に重要です。

格差と貧困の拡大、その苦難に応えられない社会保障制度の実態が、コロナ禍で明らかになりました。根本に不公正な税制と不十分な給付があり、特に働くひとり親世帯・女性に深刻な影響を与えています。社会保障・税一体改革(※注)により、主な社会保障の財源として消費税増税が強行されましたが、逆進性の強い消費税(※注)の引き上げがますます貧困を拡大していることは明らかです。消費税5%への引き下げ、大企業や富裕層への課税強化、高すぎる社会保険料の引き下げと応能負担強化、内部留保の活用などの格差と貧困を解消する公正な税制、社会保障財源の確保を求めていきます。

民医連の総選挙要求「いのちが最優先される社会への転換を」と、市民と野党の共通政策20項目を全職員で学んで、参議院選挙に向けて要求を実現していきましょう。

全日本民医連として参議院選挙へ向けた要求を作成し、野党共闘の候補者とともに実現をめざします。

4)「全職員で担う社保運動」、「職場からの社保運動」を重視し、人権を守るソーシャルアクションを

①全職員で担う社保運動

全職員で担う社保運動を追求し、集会や学習会、署名・宣伝行動なども、感染対策を工夫してとりくみましょう。特に方針や課題を具体化、実践する上で、若い職員にもわかりやすく発信して伝える工夫が重要です。若い職員の提案を積極的に取り入れ、従来型にとらわれない、楽しく参加したくなる社保活動のスタイルを検討しましょう。

②気づきや現場の事例を社保運動につなげる課題

「人権cafe」の学習を生かして人権の感度を高め、SDHの視点を学び、アウトリーチを強め、日常の医療・介護現場、地域での気づきをソーシャルアクションにつなげる、職場からの社保運動にとりくみましょう。

現場や地域での気づきを職場で共有できる仕組みをつくり、「気になる患者カンファレンス」や「多職種カンファレンス」で深めましょう。明らかになった課題は、自治体キャラバンや自治体との懇談などに反映させて、改善に結びつけましょう。

気づきをそのままにせずに声をあげて行動し、問題を解決していくことで社会は変えられることを、多くの職員の確信にしていきましょう。

5)すべての地協に社保委員会の確立を

全日本民医連が提起した方針が、地協から各県連に確実に周知・徹底できる体制と組織を構築するとともに、各県連や法人・事業所の豊かな実践や教訓を、全日本民医連や地協で共有し生かせるよう、すべての地協で社保委員会の確立と機能強化をめざします。

6)辺野古新基地建設中止、核兵器のない世界の実現・核被害者支援

①辺野古新基地建設中止、全国の基地強化反対の運動を強めよう

沖縄では、基地のない平和な沖縄を争点に、7月参議院選挙、9月に一斉地方選挙、県知事選挙が予定されています。野党統一、オール沖縄の勝利のために、沖縄民医連と連帯してとりくみます。

オミクロン株によるコロナ感染拡大の原因のひとつとして在日米軍基地の対応がずさんであったことがあげられます。また日米地位協定のもとで、検疫に日本政府が関与できないなど独立国家とは言えない実態があり、日米地位協定の抜本的改定を求めます。

コロナ禍で中断している辺野古支援連帯行動は感染状況を確認しながら再開をめざします。岸田政権のもとで自衛隊が参加した日米合同軍事演習が急速にひろがっています。全国の自衛隊基地の強化、米軍基地をめぐるたたかいに、地域の運動団体と協力してとりくみます。

②核兵器のない世界実現への一歩を踏み出す45期に

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名にひきつづきとりくみます。国際的には、第1回核兵器禁止条約締約国会議、第10回NPT再検討会議が開催されます。これに呼応した国内での特別月間が呼びかけられ、署名、宣伝行動が計画されます。地域で他団体といっしょに行動を計画しましょう。3・1ビキニデー、原水爆禁止世界大会(8月)はオンライン併用で開催予定です。大会成功に向けて民医連のとりくみを報告するなど、積極的に参加しましょう。

③すべての核被害者の救済へ向けて

1.「黒い雨訴訟」(※注)判決を生かしたすべての被ばく者救済、高齢化する被爆者に寄り添う医療と介護のとりくみ