MIN-IRENトピックス

2020年11月17日

「先が見えない」深刻な事態 国の責任で生きるための支援を

7~9月にかけて全日本民医連が行った「コロナ禍を起因とした困窮事例調査」で、深刻な実態が浮き彫りになりました。(丸山いぶき記者、代田夏未記者)

全日本民医連は10月30日、厚労省記者会で「コロナ禍を起因とした困窮事例調査報告」の記者会見を行いました。

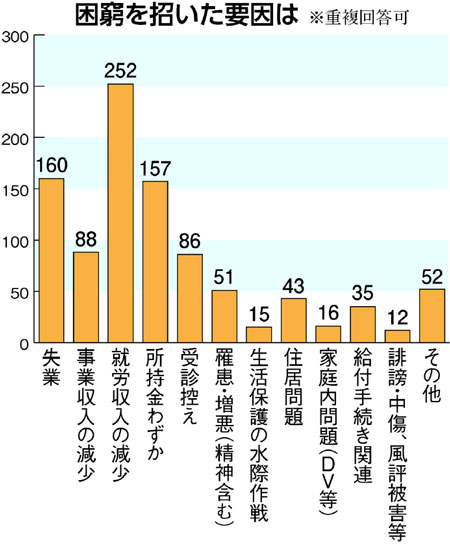

岸本啓介事務局長は、コロナ禍以降、医療・介護現場で患者・利用者の困窮に直面する事例が増えたことや、非正規雇用や女性労働者の深刻な実態、現行の支援制度が十分に機能しないまま年末に期限切れを迎える現実などを指摘。「この435事例は氷山の一角。冬を迎える今、もはや一刻の猶予もない。迅速で持続的な生きるための支援、施策の充実を国に要望したい」と訴えました。

続いて久保田直生理事が、調査の概要と結果を報告。山本淑子事務局次長は、コロナ禍を起因とした困窮が医療アクセスを阻害し、重症化や手遅れを招いた4事例を紹介。「私たちが毎年調査している手遅れ死亡事例の予備軍ともいえる」と警鐘を鳴らしました。

いま求められる制度改善や施策として、(1)生活保護制度をためらわず利用できる制度にすること、(2)保険料(税)の引き下げ、保険料や一部負担金の減免制度の拡充、コロナ禍で実施された国民健康保険の改善施策の継続、恒常的な実施、などを提言しました。

コロナ禍にあってもなお、政府が推しすすめようとしている全世代型社会保障改革に言及し、「さらなる受診抑制を生む保険適用外の拡大、自己負担増となる医療保険制度改革はストップを。国の責任で支援を行い、地域の相互支援、共助任せにしないことを求める」と訴えました。

国保法44条を活用 さらなる改善も必要

埼玉・熊谷生協病院

「困難を抱える人が多い今こそ行政の制度が活用しやすいものであってほしい」。そう話すのは、埼玉・熊谷生協病院の松本浩一さん(SW)。同院からは2件の困窮事例を報告しました。

Aさん(40代女性)は自営のマッサージ店で生計を立てていました。しかしコロナ禍で経営が悪化。月20万円ほどの収益は、3月には3万円ほどに落ち込みました。4月に入ると緊急事態宣言で休業せざるを得なくなり、収入が完全に途絶えてしまいました。

Aさんには糖尿病の持病があり、専門クリニックを定期受診し、インスリンを使用していました。しかし、昨年9月に夫が体調不良で仕事ができなくなると、自身の体調より夫の治療や生活費を優先するようになり、治療を中断。「自分の医療費は月2万円かかる。2万円あれば仕事や生活費に回したい。社員や生活を守るには、自分を犠牲にするしかないと思った」とAさん。

4月、口渇やだるさなどの自覚症状が出てきたため、市へ医療費の相談をすると、「かかりつけの病院に分割払いができないか相談しては?」と言われ、かかりつけ病院に相談。「ここでは分割払いはしていない。熊谷生協病院ならできるかも」と紹介され、同院へ電話し、2日後に受診しました。「分割にできないか、と聞くことも勇気が必要だった」とAさん。初診は無料低額診療事業を利用して受診しました。「これで治療が続けられる、生きていけると思った」とAさんはふり返ります。

松本さんは、Aさん夫婦が仕事への意欲をもち、医療費に不安があることから、国保法第44条の活用を提案。44条は、特別な理由で一部負担金を支払うことが困難なとき、一部負担金の減額や免除ができる制度です。申請にも同行し、適用になりましたが、この制度は最大半年間と期間が限定されています。Aさん夫婦は3カ月間の適用となりました。

* * *

現在Aさんは「先が見えない」と不安を抱えています。44条利用から3カ月が経ち、8月の収入が基準額を超えたために適用外になりました。松本さんは「出費を除けば十分対象になる。でも、行政は収入しか見てくれない」と話します。「生活保護も44条もハードルが高く、使いづらい」とも懸念しています。

Aさんも「44条を使っていたときは、ほかに通院している病院の窓口負担が免除されていたが、今負担がないのは無低診でかかれる熊谷生協病院だけ。マッサージは生活に絶対必要なものではないため、仕事が元に戻るか、不安もある。このままでは、ほかの病院に行けなくなる」と心配しています。

(民医連新聞 第1726号 2020年11月16日)

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。