くすりの話 認知症の薬

執筆/堀 信二(福岡・北九州保健企画・薬剤師)

監修/高田 満雄(全日本民医連薬剤委員会・薬剤師)

読者のみなさんから寄せられた薬の質問に、薬剤師がお答えします。

今回は認知症の薬についてです。

認知症は脳の神経細胞が徐々に脱落することによって、脳のさまざまな機能が低下してくる病気です。記憶障害や見当識障害、失語などすべての患者さんに見られる中核症状のほか、元気がなくなったり、意欲ややる気が低下する、イライラ感や怒りやすくなるなどの症状が見られます。

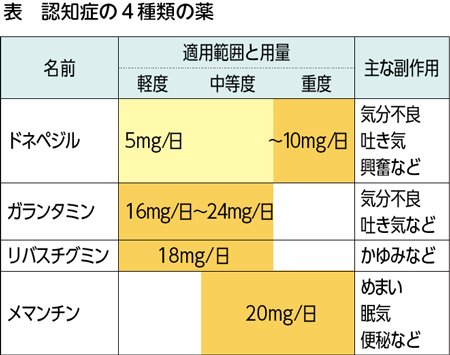

現在、アルツハイマー型とレビー小体型の認知症に対して、合わせて4種類の薬が認可されています(表)。患者さんの病状の進行度や周辺症状によって、薬の使い方が異なります。

4種類の薬のうちドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンの3つは、アセチルコリンという神経伝達物質の減少を防ぐ「アセチルコリンエステラーゼ阻害薬」に分類されます。3つの薬はそれぞれ併用することができません。メマンチンだけは脳内の記憶の情報伝達場所である「NMDA受容体」に作用し、上記3つと薬の効く仕組みが異なるため併用できます。

副作用と服薬の注意点

これらの薬は、認知症の症状を根本的に治療するわけではありません。生き残っている神経細胞を活性化して、記憶や考える働きをある程度保ち、認知症の進行を遅らせることを目的に処方されます。また、イライラ感や不安感などの症状を改善する効果も期待されます。

薬を使い始めたときに、吐き気などの消化器症状、不整脈の症状の1つである徐脈や精神症状などの副作用が出ることがあります。特に消化器症状は使い始めによく出るため、薬を少量から使い始めて副作用を確認しながら増量していく方法が一般的です。リバスチグミンは貼り薬ですが、身体の同じ箇所にばかり貼るとかゆみが出ることがあります。貼る位置を変えながら使ってください。

服薬しても症状が改善しないと感じることがあるかもしれません。それでも、認知症の進行を遅らせている可能性があります。薬を自己判断で中止すると、治療前よりも症状を悪化させてしまうこともあります。医師や薬剤師の指示に従って、服薬を継続することが大切です。

飲み忘れを少しでも減らすには、飲む時間帯ごとに薬をまとめる“一包化”や、服薬する日付を包装紙に入れてもらうなどの方法があります。お薬カレンダーや服薬ボックスの利用も有効です。薬局で相談してみてください。

いつでも元気 2020.1 No.339