けんこう教室

冬場の下痢

長野中央病院副院長

小島 英吾

少しずつ寒さも身に染みる季節になってきました。インフルエンザなどの病気も心配ですが、冬場にはそれだけではありません。やっかいな下痢症もたくさんはやるのです。今回は、これから冬場にかけて流行する下痢症について勉強していきましょう。

細菌とウイルス

下痢というとどんなことを想像しますか? 食中毒、ノロウイルス、O157…。ときどき新聞やテレビを賑わすので、これらの言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

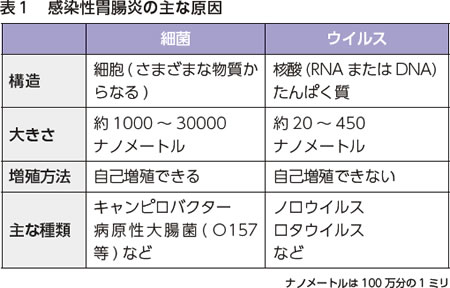

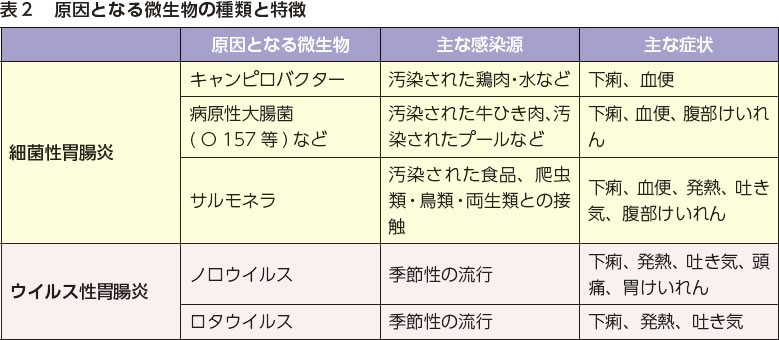

少し整理をして、まずは原因別に大きく2つに分けてみます(表1)。まずは細菌によるもの。これにはキャンピロバクター、病原性大腸菌(O157等)、サルモネラなどがあります。最近の日本ではあまり聞きませんが、コレラやチフスなどといったものも細菌で、これらが腸に感染することによって下痢が出現します。もう1つはウイルスによるもの。これはノロウイルスやロタウイルスなんかが有名ですね。

細菌とウイルスの違いはここでは深くは触れませんが、生物としての特性がまったく違うものです(例えば、細菌には抗生物質が効きますが、ウイルスには全く効きません)。いずれにしても下痢というものは、細菌やらウイルスといった小さな微生物が、人間の腸に感染することによって起こると理解してください。

食中毒にも2種類

もう一つよく聞く言葉として食中毒がありますね。これは食事についていた微生物を飲みこむことによって、下痢などの症状が出ることをいいます。ですから、細菌性の食中毒もウイルス性の食中毒もあるのです。どちらが原因なのかによって、患者さんの症状や重症度、薬、集団感染の予防方法が異なる場合がありますので、医師たちは検査をお勧めすることも多いです。

このような微生物に感染しても何ともない方もいるのですが、いろいろな症状を出す方もたくさんいます。多くは下痢、腹痛、吐き気、血便、発熱などで、原因となる微生物によってそれぞれ特徴があります(表2)。

細菌性の下痢は、1年中発生するので冬場も油断はできないのですが、これは血便をきたしたり、熱を出したり、症状が長引いたりして重症化することもあり、とくに高齢者や重病を抱えている方は命にかかわることもあります。連日の点滴が必要になることもありますので、入院を勧められることが多いと思います。

それに対してノロウイルスやロタウイルスなどによるウイルス性は、激しい下痢症状はきたすものの、血便や発熱などの症状は少なく、2~3日で治ってしまうことがほとんどです。

幸い最近の日本では、ウイルス性の下痢によって亡くなってしまうといったことはほとんどなくなりました。

検査は必要?

下痢の原因を調べる検査としては、細菌性の場合は便のサンプルを取らせてもらい、検査室にある培養器の中で、便の中にある細菌を育てて増やします。十分に育てないと正確な菌の種類までは診断できないので、どうしても原因菌をはっきりさせるためには日数がかかります。

多くの方は、菌の種類まで特定できるようになった時には、すでにすっかりと体調がよくなっている場合が多いのですが、それでも検査をする意味はあります。

例えば日本で一番多い細菌性胃腸炎であるキャンピロバクターであると判明した際には、下痢が治ってから数週間して手足が麻痺してくる「ギランバレー症候群」という病気にかかってしまうことがありますので注意を促すことができます。

「冬場の下痢」の主人公ともいえるウイルス性の場合は事情が違います。ウイルス性の場合は、そもそも重症例は少ないですし、後遺症が残ることもありません。また、ウイルスの種類によって対応が変わることもありませんので、ウイルスを特定すること自体にあまり必要性がないのです。

検査も細菌と異なり、病院の培養器では培養することもできないので特殊な方法で調べることとなります。ですから厚生労働省も、ウイルス検査をする場合には、乳幼児や高齢者、がんの患者さんなどといった、体力が衰えている患者さんにしか保険を使って検査することを認めていません。

比較的健康な患者さんから、自分がノロウイルスにかかっているかどうか調べてほしいとお願いされますが、お断りしているのはそういう訳なのです。

予防について

さて、気になる予防についてですが、図にあげたような、みなさんにお馴染みの方法で結構です。ただし、とりわけノロウイルスは極めて感染力が強いので、これらの方法でも完全に感染を防ぐことはできません。

ならばと、もっともっと予防策を徹底した方が良いのでしょうか? テレビコマーシャルでもよく流されているように、細菌、ウイルスと名がつけば徹底的に排除するような風潮が今の日本にはあるような気がします。

しかし、詳しくは紙幅の都合で書けませんが、人間の腸の中には6万種類100兆個ともいわれる細菌がおり、人間と支えあいながら生きていることを知っていますか? どうでしょう、人類の存在を脅かすような細菌やウイルスは徹底的に封じ込めることで良いとしても、ちょっとした風邪や下痢の微生物たちにはもう少し穏やかな構えをしてみたら。

下痢をしたら徹底的に隔離して、食器も消毒を行い、トイレも別のものを使う。そこまで患者さんを孤立させても100%の予防なんてできません。人間が集団で生きている以上、感染症は完全には防げないのです。

少し言い過ぎかもしれませんが、同じ空気を吸って、同じトイレに座って、洗剤で洗った食器を共有して、それでちょっとした病気を人間同士でうつしあったっていいじゃないですか。私は、幻想の“潔癖主義”にもとづいて予防策に過敏すぎる社会の方に違和感を覚えます。

以上、「冬場の下痢」について勉強してみました。冬場にたくさん流行するノロウイルスですが、健康な人が重症化することはありませんので、それほど恐れなくて結構です。標準的な予防策を行い、それでもかかってしまったら、無理せずゆっくり休養する。そんな心構えでよいのではないかと思います。

いつでも元気 2019.12 No.338