MIN-IRENトピックス

2019年8月9日

藝術と憲法を考える

自由と平和のための東京藝術大学有志の会

文・武田 力(編集部) 写真・酒井 猛

川嶋 均 東京藝術大学非常勤講師(ドイツ語)

瀬辺 茂 同 美術学部デザイン科卒業

野島 健一 同 大学院美術研究科先端修士2年

香取 声 法政大学国際文化学部3年

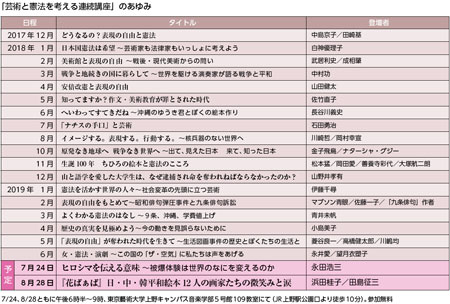

2015年の安保法制をきっかけに立ち上がった「自由と平和のための東京藝術大学有志の会」。17年12月から月1回、東京都台東区の同大上野キャンパスで「芸術と憲法を考える連続講座」を開いています。5月14日には、1941年に美術教師らが治安維持法により弾圧された「生活図画事件」の被害者・菱谷良一さん(97歳)が登壇。“時代の証言”を聞いた若い世代の受け止めは? 参加した4人が憲法について語り合いました。

川嶋 国会で安保法制が議論されていた2015年8月末に「有志の会」のホームページを立ち上げました。10月に200人以上が参加して旗揚げ集会を開き、そこで発言したのが瀬辺君でした。

瀬辺 集会には年配の参加者が多くて、安全保障の問題についてもよく知っている。ただ、学生も雑な言葉で構わないから意見を言った方がいいと伝えたかったんです。

川嶋 ぼくは安保法制の議論のさなか、三浦綾子さんの小説『銃口』※を読みました。さらに「生活図画事件」※の被害者が生きていると知って、驚いて菱谷良一さんや松本五郎さんに会いに行ったんです。香取君は今回、北海道旭川市まで菱谷さんを迎えに行ってくれたよね。

香取 日常生活で97歳の方に会う機会がないので、どんな感じか想像もつかなくて。菱谷さんは初対面の私にも優しくて、常にユーモアがある。とても驚かされました。

川嶋 菱谷さんは「この歳になって20歳の友達ができた」なんて言ってたね。

香取 菱谷さんに「君の年代の時には旭川の獄中にいた」と言われました。私は写真を撮っているので、わりとリアルに自分に置き換えられる気がします。菱谷さんは日常生活をありのまま描写しただけで“共産主義を助長した”などとされて1年3カ月も拘束された。現代でも「カメラを持って歩くのがテロ等準備罪の下見にあたる」などと国会で審議されたりするわけで、過去のことではありません。

瀬辺 菱谷さんの話は実体験に基づくリアリティーがあって、そういう実感はディテール(細部)にこもるのだなと感じました。

川嶋 戦争で犠牲になった人々を含めて、戦時中の過酷な体験をもとに日本国憲法が作られたはずなのに、歴史を十分に継承できていないと感じます。菱谷さんの体験を聞いた私たち自身が、伝え手になっていかなければいけないね。

野島 ドイツ軍の無差別爆撃に怒ったピカソが「ゲルニカ」を描き、「これを描いたのはあなたたち(ドイツ軍)だ」と語ったエピソードは有名です。作品は作者ひとりで描くものではなくて、周囲の環境によって方向付けられる。菱谷さんの「赤い帽子の自画像」はまさにそれで、社会と作品の関係がリアルに伝わってきました。

瀬辺 社会について“何が正義か”と考える時に、人はわりと感情に基づいて判断していると思います。感情を表現するのが芸術だとすると、社会について考えることと芸術は近しいところにあると感じます。

川嶋 『東京藝術大学100年史』には、満州事変が起きた頃も美術学生の中にさまざまな反戦の動きがあったことが記録されている。自由にものが言えなかった時代の様子が、実際の感触として伝わってきます。同時に、弾圧に屈しない人たちの息づかいに感動させられる。「生活図画事件」を含めて、歴史の専門家でなくても、きちんとした思いをもって自分の足で調べていけば、いろいろな事実と教訓が出てくるものだと確信しています。

※『銃口』

戦時中の「北海道綴方教育連盟事件」を扱った小説

※「生活図画事件」

1941年、北海道の旭川師範学校や旭川中学の美術部関係者ら25人が、治安維持法違反容疑で検挙された事件。「現実を見つめ、生活をありのままに描く」図画教育が、国体変革を企てたなどとされて弾圧された

*東京藝術大学

1887(明治20)年に創設された東京美術学校と東京音楽学校を包括して、1949(昭和24)年に設置。数多くの傑出した芸術家や研究者・教育者を育成・輩出してきた。現在、美術学部と音楽学部の2学部14学科。大学院を含めると3000人以上の学生が在籍する

笑いや微妙なニュアンスを

川嶋 最近の学生は意見を表明することに対して、過敏なほど周囲の目を気にする傾向がある。上からの弾圧ではなく、むしろ自己規制しあう風潮が心配です。

香取 非常によく分かります。SNSで簡単に発信できる時代ですが、発言ひとつで他者からの見られ方が変わってしまう。今の政治に対する批判自体がネガティブに捉えられ、言葉を重ねるほど逆効果になることもあります。

野島 同調圧力はどんな国や時代にもあるというのは、全体主義の歴史が示している。発言や表現にブレーキをかけるのは理性です。その理性を打ち破るのは快楽や欲望ではないかと感じています。平和活動のような運動は「正しいけれど楽しくない」というのが正直な感想で、これをどう楽しく笑えるものにするかは考えていくべきテーマでしょう。

瀬辺 運動は集団でかたまってやる性質上、単純化したり画一化したりする側面がある。同じかけ声やシュプレヒコールは、やりたい人はやればいいけれど、自分はぶらぶらしていたいほうで…。

川嶋 あれはデモの場での表現なので、みんなで力を合わせるところは合わせないと。

瀬辺 そこに人が集まっていること自体で主張はできているわけで、自分みたいな人にも居場所がほしいなと。単純化や画一化からはみ出すような、微妙なニュアンスを自分は忘れないように行動したいと思います。

「不断の努力」が必要

瀬辺 憲法は基本的には「みんなで協力して暮らしましょう」というルールを決めたものです。個人の自由を大切にすることと、みんなのことを考えることは矛盾しません。まず自分自身がどうしたいのかはっきり認識することが、民主主義や共同体について深めることにつながります。

野島 個性や多様性を認めないと、社会が硬直化してみんなが生きづらくなってしまう。少数派も共存できる社会のしくみを考える必要があって、それを憲法に明記しなければならないほど、まだ人間は進歩していないのだと思います。

香取 国は偉い人たちのものではなく、国民ひとりひとりが作り上げていくものです。ひとりひとりが思考して、国がやっていることを正確に評価して声をあげていく。すぐには変わらなくても、そのプロセスの中で誰かに影響を与えることができるかもしれないし、少しずつ連鎖が広がっていくと思います。

川嶋 憲法第12条に謳う「不断の努力」が必要で、それがなければ民主主義は腐っていく。本来、政治家や公務員は憲法を守らなければいけないのに、「憲法を守れ」が政治的な主張であるかのようなレッテル貼りも功を奏している。憲法について自由に語り合えるような空気にしていかなければいけないし、地道に講座を継続して発信していきたいと思います。

5月14日、東京藝術大学で行われた講座「『表現の自由』が奪われた時代を生きて」には300人以上が参加。川嶋均さんが「生活図画事件」の概要について講演し、被害者の菱谷良一さん(97歳)が当時のことを証言しました。

旭川師範学校の美術部員だった菱谷さんは、自身の作品「話し合う人々」について「広げている本は『資本論』だろう」と警察にでっち上げられ、自白を強要されたと証言。冬はマイナス30度を下回る独房に1年3カ月間拘束されました。釈放後しばらくは虚脱状態でしたが、1943年2月11日の紀元節(当時)に猛然と「赤い帽子の自画像」を制作。「自画像は怒りの渾身のほとばしり。治安維持法で嫌というほど痛めつけられた。(2017年に成立した共謀罪は)みんなの力でつぶしてほしい」と強調しました。

また、写真集『赤い帽子』を出版準備中の写真家・高橋健太郎さん(29歳)が、過去の事件を現代の視点からどうとらえ作品化しているかについて話しました。

いつでも元気 2019.8 No.334

この記事を見た人はこんな記事も見ています。

この記事を見た人はこんな記事も見ています。