副作用モニター情報 500回 現場からの発信に注目集まる

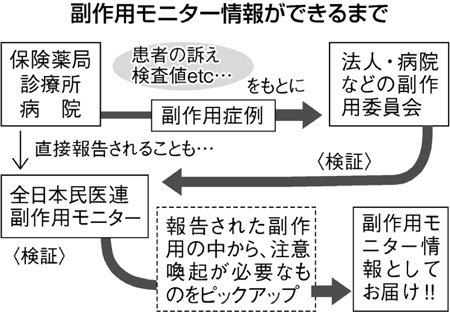

本紙で好評連載中の「副作用モニター情報」は、今号で五〇〇回を迎えました。現場からの副作用症例をもとに、分析・評価を積み重ね、発信を続けてきました。その役割と今後の課題について、医薬品評価作業委員会の東久保隆さんの寄稿です。

現場での副作用モニターのとりくみは一九七七年から行われ、四一年の歴史があります。本紙掲載は一九九二年一〇月から二六年間が経過しました。副作用報告のデータベースとしては、二〇〇三年~一七年の一五年間で三万八〇〇〇件、五五病院・診療所、一三〇薬局から、毎年およそ二〇〇〇件の報告が寄せられています。特に重篤度の高い報告が全体の四分の一を占めており、六〇歳以上の高齢者の副作用報告が八割を占めています。

■民間の医療機関では最大

このとりくみのポイントは、第一に「同じ患者に同じ副作用を引き起こさない」という医療従事者としてのポリシーが貫かれ、多くの民医連の事業所でとりくまれていること、第二に、警鐘的事例や新薬の副作用などを「民医連新聞」紙上で発表し、民医連内外に広く情報発信をしていること、第三に、このとりくみが医療関係者や医薬品を使用している患者・国民から利用されていること―があげられます。

第一のポイントは、年間二〇〇〇件以上の報告が寄せられる民間では最大規模のとりくみであることです。民医連の医療機関から厚生労働省への副作用報告もすすめています。厚生労働科学特別研究事業の研究代表者が、とりくみがすすんでいる医療機関として、岡山・虹いろ薬局本店、埼玉・かすかべ診療所、東京・錦町薬局などを訪問し、特徴を調査しています。民医連のとりくみは、国からも注目されています。

第二のポイントは、集積された副作用モニターを「民医連新聞」や全日本民医連ホームページを通して情報発信をしていることです。国・製薬企業の情報ではなく、医療機関から情報を発信することは、利益相反に左右されず、集積された情報をもとに迅速な警鐘的事例を発信することにつながります。

なによりもこの情報は、多くの医療関係者・国民からもアクセスが可能なことから、国・製薬企業の副作用情報と比較して、より活用しやすいという特徴があります。「民医連新聞」に掲載された副作用モニター情報五〇〇回分は、薬効群や症状別に「副作用モニターから見た医療課題」として六一分野にまとめられています。

第三のポイントは、私たちの発信した情報が活用されていることです。副作用モニター情報(458)「抗菌薬レボフロキサシンによるアキレス腱断裂」(二〇一六年五月二三日付掲載)の記事では、民医連外の医師からツイッターで「民医連の情報提供ページのわかりやすさに驚いた」など反響が寄せられました。副作用モニター情報(364)「フラベリック錠 音が半音下がって聞こえる副作用について」(二〇一一年一二月一九日付)は音楽関係者の情報源となったことから、ネットメディアBuzzFeed newsから取材をうけ「音楽関係者は注意を」として、「半音下がって聞こえる」咳止めの副作用が報道されました。

医薬品の注目情報として活用できる「副作用モニター情報」は、閲覧数も全日本民医連ホームページの中では上位にきています。

■現場発の「目」で検証を

副作用モニター・新薬モニターをさらに発展させるうえでの課題は次の通りです。

(1)添付文書について医薬品の投与量などの記述に不備が見うけられる。特に、数十年にわたって使用されている医薬品について最新の知見が反映されていない例が多数あり、添付文書の見直しを国に求めていくこと。

(2)新薬の承認データは、「効く」ことを限られた症例について確認しているにすぎない。そのため、私たちの臨床の場に多くの有効性と安全性についての課題が持ち込まれる。特に安全性情報が貧弱ゆえに「効く」が独り歩きする。「効果」情報の発信源は製薬企業であることから、常に臨床現場から有効性と安全性、経済性(高薬価)について監視することが求められる。

今後当欄では、新薬情報についても発信していきます。

(民医連新聞 第1673号 2018年8月6日)